“… una influencia intelectual hegemónica

únicamente puede resultar en el

empobrecimiento del trabajo académico y

de nuestra comprensión del mundo”.

—Soledad Loaeza

Es bien conocida la admiración que Soledad Loaeza tiene por la ciencia política europea, en concreto la francesa. De entre los muchos autores galos que ha leído y domina, dos de ellos han ejercido sobre ella una enorme atracción: Alexis de Tocqueville y Raymond Aron. Esto se explica por diversos motivos, algunos personales, algunos biográficos (me refiero a las trayectorias vitales de ambos pensadores), algunos académico-intelectuales y algunos de afinidad ideológico-política. Como sucede a menudo con las “simpatías” intelectuales, de ellas se siguen, con relativa frecuencia, ciertas “antipatías”. En estas líneas me ocuparé de algunos aspectos destacados de la visión de la profesora Loaeza1 sobre la ciencia política y sobre su modo de entenderla. Me parece que, considerados en conjunto, esos aspectos contribuyen a explicar el lugar que ella ha ocupado y ocupa en el panorama de la ciencia política mexicana del último medio siglo.

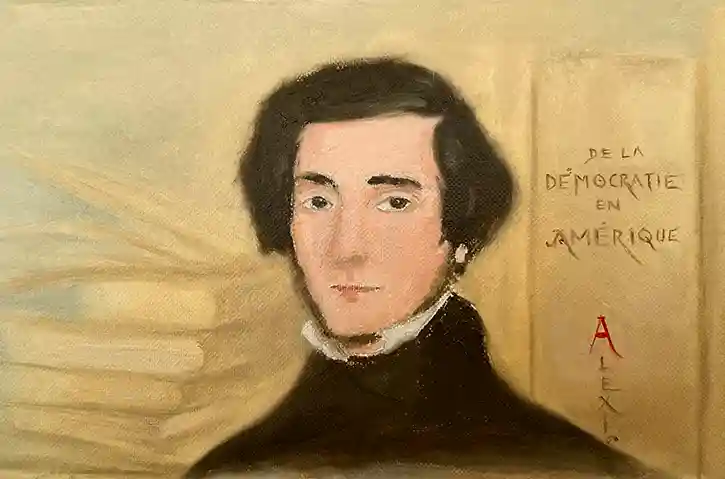

De entrada, Alexis de Tocqueville. Sin pretender certidumbre alguna, tengo la impresión que, por escrito, pero sobre todo verbalmente, no hay otro autor en la historia del pensamiento político sobre el que la profesora Loaeza se exprese tan bien, tan elogiosamente. Para ella, La democracia en América y El antiguo régimen y la revolución son dos obras maestras de la ciencia política, la teoría política, la historia de la sociología y la historia política. Empiezo por la historia, la historia a secas. La profesora Loaeza, a diferencia de la mayoría de los practicantes de la ciencia política contemporánea en México (por lo menos de quienes se formaron en Estados Unidos), no concibe la ciencia política separada o siquiera alejada de la historia. Es más, me atrevo a decir que para ella es imposible ser un buen científico político si no se ha leído mucha historia y se ha reflexionado sobre ella. Para Loaeza, esa especie de “antagonismo” que existe entre la ciencia política cuantitativa y el conocimiento histórico resulta ininteligible y explica en gran medida su rechazo a laciencia política que se practica, sobre todo, en la academia estadunidense. Cabe añadir que la palabra “antagonismo” no es una exageración, pues el desconocimiento de hechos y procesos históricos que yo consideraría “básicos” o “fundamentales” es algo relativamente común entre ciertos politólogos.

Tocqueville, cabe recordar, se cuenta entre los padres fundadores de la ciencia política. De hecho, en la introducción de La democracia en América planteó la necesidad de diseñar una nueva science politique para entender cabalmente las transformaciones sociales que estaban sucediendo en Estados Unidos y que, como bien vaticinó, se extenderían al resto del mundo. Pero el atractivo que ejerce Tocqueville sobre la profesora Loaeza no se limita al amplísimo conocimiento de la historia francesa que poseía el autor de El antiguo régimen y la revolución. Junto a ese vasto conocimiento, ella admira otras cualidades: su capacidad de observación, su trabajo de investigación documental, su rigor analítico y, por supuesto, su prosa.

Respecto a este último punto, no está de más señalar que entre los grandes textos en la historia del pensamiento político no hay ninguno que rivalice con La democracia en América en cuanto al carácter placentero y fluido de su lectura, que es otra manera de decir que Tocqueville poseía una pluma privilegiada. La expresividad, claridad y poder persuasivo de esta pluma es algo notable. Lo que sucede es que, como Tocqueville se lee con tanta soltura, rara vez se repara en este aspecto o, más bien, se da por sentado. La claridad, por cierto, es también una de las cualidades de la prosa de la profesora Loaeza. Debo señalar que, acostumbrados como estamos en la academia latinoamericana a prosas ampulosas, cargadas de terminajos y afectas a los circunloquios, una prosa como la de Loaeza es una especie de rara avis (aunque también pase desapercibida; insisto: ahí, justa y paradójicamente, está su mérito). Este es un aspecto formal, pero no puede separarse de otras de las cualidades de Tocqueville que ella tiene en alta estima. Ya mencioné su conocimiento de la historia, que es un elemento fundamental. Este conocimiento, por si hiciera falta insistir en ello, es una de las características distintivas de la manera en que Loaeza concibe su trabajo.

Dejo para el final de estas líneas la perspectiva de la profesora Loaeza sobre el aparente predominio actual de dichos métodos en la ciencia política mexicana (al que alude el epígrafe que escogí para abrir este breve texto). Pero conviene decir que en sus libros ella combina el conocimiento histórico con la investigación documental y el rigor analítico, otros dos de los aspectos distintivos de la obra de Tocqueville mencionados más arriba. Hasta donde alcanzo a ver, los tres aspectos están estrechamente unidos en la obra de Loaeza y, una vez más, contribuyen a explicar el lugar que ocupa en el panorama de la ciencia política mexicana de las últimas cinco décadas. En suma: la figura de Tocqueville ha planeado sobre dicha obra desde sus primeros escritos, proyectando de manera constante su sombra benefactora (en términos intelectuales).

En la obra de Loaeza ocupa un lugar muy destacado otra enorme figura, por momentos casi tan importante como Tocqueville. Me refiero a otro pensador francés de gran calado, Raymond Aron. Esta afinidad no sólo tiene que ver con la obra de Aron sino, al igual que en el caso de Tocqueville, con algunos aspectos de su personalidad (por cierto, no mencioné la sensibilidad, las posturas políticas y la independencia tocquevillianas, tan apreciadas por la profesora Loaeza). En el caso de Aron, creo que ella resaltaría, sobre todo, su independencia frente a las ideologías imperantes en su tiempo. En concreto frente al marxismo y, en especial, lo que esa independencia implicó, en términos personales, académicos y profesionales, para el autor de El opio de los intelectuales. En el caso del marxismo es más adecuado hablar de ideología “hegemónica”, pues ése fue el caso en el contexto intelectual francés de la segunda posguerra y, de hecho, hasta los años setenta. Aron nunca se dejó seducir por la ideología marxista. En una época en la que, repito, muy pocos fueron capaces de sustraerse a dicha seducción. El precio que se pagaba por esa independencia en la Francia del periodo 1945-1975 era altísimo. Como lo experimentó Aron y como lo vivió también Albert Camus.

La visión de la historia que tenía Aron; su rechazo absoluto a cualquier tipo de determinismo; su rechazo también absoluto a todo moralismo; su visión descarnada de la política; su crítica a los intelectuales-políticos y a los políticos-intelectuales; su renuencia a absolutizar ningún término o concepto (“proletariado”, “lucha de clases”, revolución”); su individualismo nato y su profunda valoración de las libertades políticas (que se traducía en un liberalismo que en aquel entonces era muy mal visto en el medio intelectual francés); su valiente crítica a la intelectualidad marxista y a lo que él consideraba su actitud acomodaticia frente al estalinismo; y, por último, su rechazo a utopías de toda índole son aspectos que Loaeza reconoce, son aspectos con los que ella se identifica y, en última instancia, son aspectos que reflejan la conducta personal y el temple moral de un hombre al que ella admira profundamente. No voy a hacer aquí un parangón entre el contexto histórico-político en el que se desenvolvió Aron y el de la profesora Loaeza, pero cualquier lector que conozca ambos relativamente bien podría establecer diversos paralelismos sin mayores dificultades (con la serie de mutatis mutandis que siempre aplica en este tipo de ejercicios).

Como se puede leer en varios de los textos que Loaeza ha escrito durante este siglo XXI, a ella le preocupa profundamente que la ciencia política mexicana caiga por completo bajo el embrujo de la ciencia política estadunidense, es decir, de los métodos cuantitativos. La trampa, para ella, está en caer, sin apenas darse cuenta, en ese presupuesto que forma parte integral del embrujo en cuestión: el que lleva a muchos jóvenes politólogos a pensar que de su lado está el “rigor analítico” y que todo lo demás es “rollo”, “lírica”, “ideología enmascarada”, etc. Si algo ha mostrado la obra de Soledad Loaeza es que con pertrechos académicos y herramientas intelectuales de la ciencia política europea se puede hacer ciencia política rigurosa. A todos esos jóvenes (y no tan jóvenes) politólogos que creen que sólo puede hacerse ciencia política digna de dicho adjetivo si se aceptan las premisas, los enfoques y las metodologías que prevalecen en la academia de Estados Unidos, yo les invitaría a leer con atención los libros de la profesora Loaeza sobre el PAN, las clases medias o el presidencialismo mexicano del siglo XX.

Con base en algunos de sus textos sobre la ciencia política mexicana escritos a partir del año 2000, tengo la impresión de que la profesora Loaeza no es muy optimista respecto al desenlace de la confrontación que ella misma ha planteado en más de una ocasión entre la ciencia política estadunidense y la ciencia política europea. Una confrontación que, a sus ojos, tiene lugar en la academia mexicana desde hace varios lustros. Debo señalar que yo no creo que lo sea en la magnitud que ella plantea. En todo caso, esa falta de optimismo tiene que ver con el hecho de que del lado de la ciencia política cuantitativa está la academia de Estados Unidos con sus infinitos recursos, con su idioma hegemónico, con su enorme “capacidad persuasiva” y con un prestigio que, hasta donde yo alcanzo a ver en los ámbitos en los que yo me desenvuelvo académicamente (la historia intelectual durante la Era de las revoluciones), a menudo se trata de lo que un buen amigo economista denomina, con ingenio, “emprestigiamiento inexplicable”.

Vuelvo al epígrafe que antecede estas líneas: la profesora Loaeza está convencida de que si se impone la ciencia política cuantitativa, habrá una depauperación de la vida académica e intelectual mexicana. Entre otros motivos, porque esa ciencia política, pese a todo su discurso cientificista, está cargado de prejuicios de muy diverso tenor (entre ellos, por cierto, considerar al conocimiento de la historia como un lujo del que se puede prescindir). De hecho, en uno de sus textos sobre la ciencia política en México, Loaeza planteó que la cerrazón de los científicos políticos cuantitativistas y su afán de monopolizar la ciencia política le recordaba la “investigación militante” mexicana de los años sesenta y setenta en lo que concierne a sus pobres resultados desde la perspectiva del conocimiento. Llamo la atención sobre una disyuntiva falaz que he escuchado de boca de politólogos formados en universidades de Estados Unidos: o aplicamos métodos “rigurosos” derivados de la ciencia política estadunidense o la ciencia política latinoamericana seguirá siendo el caldo de cultivo de avatares de esa “investigación militante” que tan funesta le parece a la profesora Loaeza en términos académicos e intelectuales. Como lo muestra bien el conjunto de su obra, el margen de maniobra del trabajo riguroso dentro de una ciencia política concebida pluralmente es muy amplio.

Como ella misma ha escrito: “La ciencia política se define antes por los temas que estudia que por una determinada metodología”. Para estudiar ciertos temas y para llegar a resultados o conclusiones acotadas o relativamente acotadas, la ciencia política que se cultiva en Estados Unidos y cada vez más en México ha hecho y seguirá haciendo aportes. Para otros temas, alguna de las muchas variantes de la ciencia política europea resultará más útil y más provechosa intelectualmente. En cualquier caso, me parece importante no plantear esta tensión como un juego de suma cero (aunque vistas ciertas posturas de ambos lados, se entiende que a veces resulte difícil evitar este reduccionismo) y, sobre todo, coincido con ella en la importancia fundamental de mantener una pluralidad de hipótesis, de enfoques y de metodologías.

Soledad Loaeza ha apostado durante toda su trayectoria académica por una cierta manera de ver la ciencia política. A este respecto, sobra decirlo quizá, son sus libros y sus artículos los que tienen la palabra.

Roberto Breña

Académico de El Colegio de México

1 Me referiré así a la doctora Loaeza a lo largo de este escrito porque así la conocí (cuando, hace muchos años, entré como oyente a su curso sobre historia de Europa en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México) y porque está a punto de cumplir medio siglo como profesora en el Colmex (además, ha sido profesora en otras instituciones universitarias, mexicanas y extranjeras).