Un tipo de ciencia política sueña con emanciparse de la historia. Es una fantasía que acompaña al anhelo de acercarse a la física. Aunque los modelos predictivos están fuera del alcance de la disciplina, los politólogos les tienen una abierta o encubierta envidia a los economistas, quienes parecerían haber dado ese salto cuántico que separa la mera opinión de las ciencias de verdad. Recuerdo haber sido inoculado contra esa tentación durante mi formación. Cuando estudiaba el doctorado, en una ocasión David Laitin discurrió sobre el genio del antropólogo Clifford Geertz que proponía que desde un punto de vista externo era imposible distinguir entre un tic en el ojo y un guiño. Lo observable era exactamente lo mismo en ambos casos, aunque el significado de la acción eraradicalmente distinto. Sin el contexto y una clave interpretativa era imposible desentrañar el significado de la acción humana. La historia es contexto. Creo que el descubrimiento más temprano de la importancia de la historia para la ciencia política ocurrió en El Colegio de México durante mis estudios de licenciatura. Soledad Loeza, formada en Francia, transmitió a sus estudiantes dos certezas: la importancia de la historia para entender cabalmente los fenómenos políticos y el valor de la perspectiva comparada para identificar las singularidades de los casos de estudio. Los politólogos que toman la historia como una materia prima que no puede ser reducida a unas cuantas gráficas a menudo acaban siendo ellos mismos historiadores. Loaeza, una especialista en la política de México, impartía clases de Historia de Europa. Creer que se puede comprender la política de un país sin conocer su cultura, historia y literatura es la fantasía de un geómetra enamorado de sus modelos. Era imposible entender de dónde venía la extrema derecha francesa sin conocer la política de entreguerras en Francia. De ahí la perspicacia sociológica, (además de una erudición producto de su trabajo de archivo), de los libros de Soledad Loaeza sobre las clases medias y la educación, el PAN y recientemente la influencia de los Estados Unidos en la Presidencia de México entre 1945 y 1958.

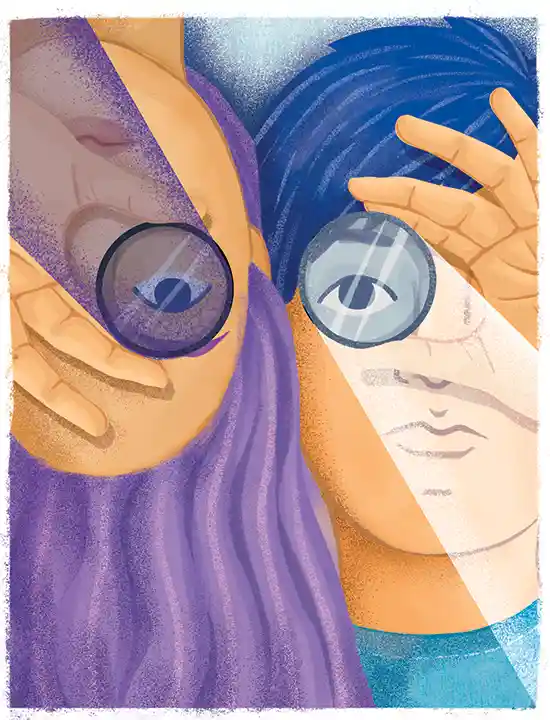

Creo que la agudeza interpretativa de Soledad Loeza proviene no sólo del método sociológico, sino de la perspectiva de largo alcance sobre la ambigüedad intrínseca de los fenómenos políticos. El primer atisbo de lo que luego sería la complejidad del guiño/tic de Geertz ocurrió en una clase en la cual discutíamos el papel del general Charles de Gaulle en la Francia de la posguerra. El país estaba dividido por la independencia de Argelia, polarizado por una guerra que ponía en entredicho la identidad misma de esa nación. En ese contexto De Gaulle era una figura a la que todas las partes apelaban. “Y así”, apuntó Soledad Loaeza, “salió el general De Gaulle a la plaza pública donde se encontraban tirios y troyanos y les dijo: “Los comprendo”. De Gaulle cerró un ojo: unos creyeron que les guiñaba mientras otros vieron un tic. Todos entendieron lo que quisieron. Un golpe de genio, pero también de maestría interpretativa del observador que conoce la medida y el alcance del político francés. La política es un reto a descifrar, un gesto alejado de lo unívoco. Creo que por ésa y otras muchas razones Soledad Loaeza es una extraordinaria investigadora del pasado y el presente de México. La suya es una mirada indispensable. Haber sido su alumno fue un reto. Ser su amigo es para mí un innegable gozo intelectual.

José Antonio Aguilar Rivera

Profesor investigador en la División de Estudios Políticos del CIDE