Cada vez que Carmen Bravo pasaba afuera de ese condominio en Mixcoac, ensoñaba vivir ahí. El edificio de sólo dos niveles, con pocas escaleras, fachadas de ladrillo naranja, con muchas jardineras y silenciosas áreas al aire libre, pero enclavada entre las caóticas avenidas Revolución y Periférico Sur, le parecía un oasis.

“Yo vi cuando construyeron este lugar, me tocó ver los cimientos. Y dije ‘ay, qué bonito lugar. Yo voy a comprar un departamento allí”, se prometía a sí misma la matemática por la UNAM, a principios de este siglo. El sueño se volvió realidad en 2021, con un inesperado añadido: un nuevo matrimonio, a los 66 años.

Cuando miraba por fuera el condominio, Carmen era divorciada y no creía que eso cambiara, pero en 2019 se encontró con el médico Rafael Mayoral —entonces de 73 años— en un sitio en línea para buscar pareja. Se casaron y, para su fortuna, un departamento estaba a la venta en el lugar esperado.

“Encontramos ésta de casualidad y dice Carmen: ‘Esta casa me gusta mucho’. Nos asomamos, vimos que tenía jardines, que era un condominio abierto, sin pasillos oscuros y nos gustó mucho. Vendo mi casa de Satélite y compro este departamento”, relata Rafael.

La pareja llevaba menos de un año viviendo en el anhelado hogar, cuando un sismo rompió esa ilusión y la convirtió en culpa, la mañana del 12 de diciembre de 2023.

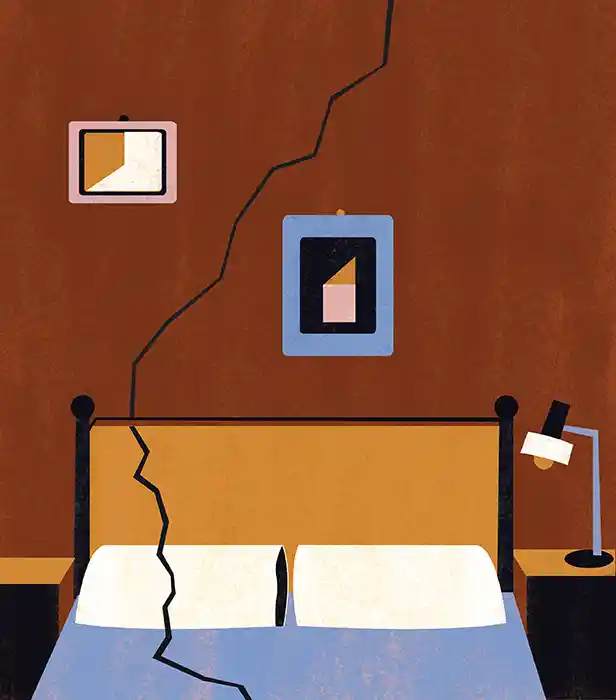

“Oímos un ruido: el edificio se cimbró y un crack muy fuerte. Me dice mi esposa: ‘¿Qué es eso?’. Pues no sé si Putin lanzó un misil para acá o Netanyahu. Parece que cayó un misil aquí”, bromea el doctor. “Fuimos a la recámara y encontramos una grietota”.

El violento salto que la tierra dio bajo sus pies les dio certeza sobre lo que acababan de escuchar: “tembló”, pero fue tan rápido que ni siquiera pensaron en salir del departamento. Al inspeccionarlo, los recibió una fisura que atravesaba todo el techo sobre su cabecera, continuando su camino en la otra recámara: una grieta que abarcaba ambas habitaciones.

Dentro del clóset, Rafael halló otra de unos 3 o 4 centímetros de ancho, que corría de piso a techo, en la junta de los muros, separándolos.

“Yo dije: ‘No es posible, ¿cómo es posible? Si yo vi que lo construyeron ingenieros’. Yo me daba de topes”, depuraba Carmen un infundado sentimiento de culpa, pues ella insistió en vivir allí. Pero la académica no podía saber que debajo de esa edificación hay una fractura geológica: la falla Plateros-Mixcoac, causante de una secuencia sísmica que incluyó el terremoto magnitud 3 que rompió sus paredes, ese 12 de diciembre de 2023.

Aquel sismo en Mixcoac forma parte de los originados en Ciudad de México que ya son conocidos como “microsismos”: intensos pero brevísimos movimientos telúricos, hasta ahora de magnitudes inferiores a 4.

El más fuerte que ha ocurrido —desde el año 1900, donde empieza el registro del Servicio Sismológico— fue en el pueblo de San Antonio Tecómitl, Milpa Alta, la noche del 15 de noviembre de 2003. Tuvo una magnitud 4, con una profundidad de sólo 7 kilómetros, lo que aumentó su intensidad.

Denominarlos “microsismos” es incorrecto, según Luis Quintanar, investigador del Instituto de Geofísica UNAM, al cual pertenece el Servicio Sismológico Nacional. Señala que en México no existe una definición de lo que es un microsismo y por eso ha estado sujeto a interpretaciones.

Para Quintanar, la denominación correcta es “sismos locales de baja o gran magnitud”, según el caso. “Es como la diferencia entre un sismo y un terremoto: la percepción de la gente es que un terremoto es algo grande, sin embargo, son sinónimos: movimiento de tierra”.

Existe una amplia creencia entre los capitalinos de que los sismos locales son “nuevos”, es decir, que la ciudad empezó hace apenas unos años a ser epicentro y que los movimientos provenían siempre de la costa. Pero a decir de Quintanar Robles y otros expertos consultados, esta idea está lejos de la realidad.

“Hubo desde siempre, sólo que no los detectábamos”, refiere el sismólogo. Primero debo decirle que la memoria humana es corta. Ciudad de México ha crecido: a lo mejor en 1981 o antes, toda la zona de las estribaciones de la sierra de las Cruces, de Chichinautzin, de la sierra Nevada estaba muy poco poblada; a lo mejor los sismos ocurrían pero como había muy poca población, simplemente no se reportaba”.

De hecho, el documento “Relación de los sismos ocurridos en Ciudad de México y sus efectos” de Linda Manzanilla, publicado en 1986 por la Revista Mexicana de Sociología de la UNAM, da cuenta de movimientos telúricos delimitados a delegaciones (hoy alcaldías) o incluso colonias. Entre 1947 y 1956 —década previa al gran terremoto de 1957, que derrumbó el Monumento a la Independencia— registra trece sismos sentidos en Merced Gómez, Lomas de Chapultepec, Tacubaya, Iztapalapa, Del Valle y Mixcoac, donde incluso ya se menciona una falla local.

“Lo que pasa es que tenemos memoria corta”, coincide la ingeniera en Geofísica por la UNAM, Claudia Arango. “Siempre han estado estos sismos, porque esas estructuras llevan ahí miles de años y han sido activas; a lo mejor tuvieron periodos en los que no fueron activas y se reactivaron”.

Alejandro Salazar, geólogo por el IPN, también lo atribuye a la brevedad de la memoria, pero además a un principio llamado ritmo de recurrencia.

“Cuando llueve en un río, dices: ‘Yo he vivido ochenta años aquí y el río nunca había crecido tan grande’, pero a lo mejor esta inundación que tú viste pasa cada quinientos o mil años; el río sí tiene evidencia de que genera estas grandes inundaciones, sólo que tú no viviste mil años para ver cómo se comportaba el río. También se maneja en Geología: no sabemos cuánto tiempo tardan en acumular la energía y cada cuándo se generan estos enjambres en esta zona”, puntualiza el investigador independiente.

Tampoco es exacta la idea de que los sismos locales están ocurriendo con más frecuencia que antes, según los científicos. Lo que se está viviendo actualmente, según Luis Quintanar, es una “época de secuencias” porque hay fallas recién activadas, como la de Plateros-Mixcoac, sobre la cual viven Carmen y Rafael. Pero no significa que nunca antes hubieran estado activas.

“Quizá ahora la cuestión es que estos eventos sí se han presentado por un lapso más continuo, quizá eso sí”, admite Claudia Arango.

En publicaciones digitales de 2023, días después del enjambre de Mixcoac, se dijo que la falla se había reactivado con el terremoto del 19 de septiembre de 2017, pero tanto Quintanar como Arango señalan que con la información que se tiene hasta hoy no hay forma de saber si en específico eso la detonó.

“No lo sabemos. La tectónica del país es supercompleja: adivinar exactamente cuál fue el evento que generó un cambio de esfuerzos importantes en el subsuelo, para generar esta secuencia, yo lo veo complicado. Podría ser porque fue un sismo importante, pero así como que yo lo pudiera aseverar, no. Podría preguntarle al doctor Quintanar”, recomendó la geofísica.

“Puede ser, pero no lo sabemos a ciencia cierta, es especulación”, respondió por su parte el sismólogo. Apuntó que un sismo de gran magnitud sí puede activar otras fallas, pero hasta ahora sólo se ha documentado actividad días o semanas después de ocurrido el movimiento de origen; no hay evidencia —hasta hoy— de que se puedan activar secuencias sísmicas varios años después.

Otros “mitos” que se han formado entre la población respecto a estos sismos “endémicos” son los relacionados con las causas del movimiento, como la posibilidad del nacimiento de un volcán dentro de la ciudad. El geólogo Salazar descarta esta hipótesis, pues si bien se trata de una zona volcánica, no es comparable.

“En el último año han ocurrido unos 120 sismos en total, cuando nace un volcán, tienes miles en un día. En estos momentos no hay indicadores de que vaya a nacer un volcán en esta zona ni en ningún lado al sur de México”, sentenció.

Tampoco las lluvias intensas pueden detonarlos, según el experto, pues en esos sismos el hipocentro (lugar donde se libera la energía) está a 1.5 kilómetros, y a esa profundidad ya no hay acuíferos activos en este momento. “No está relacionada la lluvia superficial porque no es que se meta de inmediato: llueve y se mete el agua, no. Puede tardar décadas o siglos en llegar a esa profundidad”.

También se menciona la excesiva extracción de agua del subsuelo como factor que influye en las fallas, pero esa posibilidad aún no está clara, matiza el geólogo. “No se descarta pero tampoco se tiene claro al 100 % que ese sea uno de los efectos, porque si fuera eso, serían más sismos. Y serían entonces en la zona del aeropuerto, o Pantitlán, que es donde hay la mayor extracción de agua, o la zona de Texcoco. Y allá no está temblando”.

A raíz de la inquietud que los “microsismos” han generado en la población, el gobierno capitalino decidió financiar —a través de la Secretaría de Educación— un estudio en el que participan varios institutos de la UNAM y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese); en conjunto con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Si bien existen diversas investigaciones sobre sismos originados en esta cuenca, se trata de la primera de esta envergadura, pues involucra diversas disciplinas e instituciones. Coordinado por la ingeniera Arango Galván, el proyecto busca conocer a detalle las estructuras geológicas que se encuentran en el subsuelo que generan esos terremotos y podrían generarlos en otras zonas.

“Es tan complejo el subsuelo de Ciudad de México que todavía ni siquiera conocemos exactamente por dónde pasan las estructuras, qué inclinación tienen, cuántas hay, cuáles se están reactivando, cuáles no están activas: hay un montón de incógnitas que estos proyectos buscan resolver”, detalla la investigadora.

Si bien la información que estos científicos encuentren puede generar múltiples conocimientos, acaso el dato que más interese a la población sea el tamaño de las fallas que hay en la ciudad, ya que de eso depende la magnitud de los sismos: mientras más grande es la falla, mayores movimientos puede provocar.

“Si ahorita ni siquiera sabemos el tamaño, no sabemos de qué magnitud pueda ser el sismo. Tenemos una sospecha, porque los sismos están en órdenes de magnitud menores a 4, de hecho del orden de entre 2 y 3, pero ya conociendo bien la geometría de la falla, podemos conocer su potencial sismogénico”, puntualizó Claudia Arango.

Los sismos locales que hasta ahora han ocurrido, de una magnitud alrededor de 3, tienen una longitud de falla activada de unos cuantos metros, agrega Luis Quintanar.

“El tamaño de las fallas actualmente cartografiadas sí da para un sismo de magnitud 5, lo que no sabemos es si se puede activar toda la falla. Si se activara toda, sí podría generar uno de magnitud 5, lo que sería totalmente catastrófico; han ocurrido sismos de magnitud 3 porque se activa sólo un segmento. A lo mejor resulta que, dadas las características del subsuelo en la ciudad, no se puede activar toda la falla y entonces podríamos estar tranquilos. Pero no lo podemos saber a priori, por eso este tipo de estudios”, precisa el profesor de Sismología y Vulcanología.

La reactivación de fallas en el subsuelo de la capital mexicana no obliga a modificar el Reglamento de Construcciones, según el director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Renato Berrón, pero sí sugiere tomar previsiones.

“Pues no. La verdad es que el reglamento ya cuenta con una norma, se llama Norma Técnica Complementaria para diseño por sismo; ya tiene varias décadas de existir dentro del Reglamento y se ha venido mejorando después de cada sismo intenso, como el que sucedió en 1985 y después en 2017”, asegura el funcionario.

Al preguntarle sobre los considerables daños que sufrieron al menos ocho inmuebles en Mixcoac —incluido el condominio de Carmen y Rafael— tras la secuencia sísmica de diciembre 2023, Berrón afirma que cualquier construcción que resulte afectada por un sismo de baja magnitud ya tenía algún tipo de anomalía. “Porque así como hay muchas casas que se afectaron, hay muchísimas más, pero varias decenas de casas más, que no”.

El director responsable de obra (DRO) con registro 1277, Raúl Aranzábal confirma que el actual reglamento —modificado por última ocasión en 2023— es suficiente para que las nuevas edificaciones sean construidas de manera segura. “Para decirlo de manera coloquial y a grandes rasgos: está preparado para resistir el sismo más grande que ha ocurrido en México y un poco más”.

No obstante, ambos ingenieros advirtieron que los inmuebles seguros son los que fueron construidos apegados al reglamento, pero aquellos que no lo cumplen o que por su antigüedad cumplieron con una norma que ya no está vigente, no pueden garantizar su seguridad estructural.

“Todo aquel edificio diseñado adecuadamente, eso sí: subrayo la palabra ‘adecuadamente’ con esta norma, que es parte del Reglamento de Construcciones vigente, tendrá la capacidad de resistir los microsismos sin problema alguno”, indicó el director del Instituto.

Aranzábal agregó que, además de ser de baja magnitud, la corta duración de estos sismos los vuelve una amenaza menor para la ciudad. “Todo el mundo que ha hecho las construcciones de acuerdo a lo que pide el reglamento están protegidas, y no les va a pasar nada con un sismo de 2 o 2.5”, asegura. “Son mucho menos de lo que la ciudad está preparada para recibir”.

Pero la Ciudad de los Palacios está llena de edificios antiguos, cuya capacidad de respuesta, según explicó el DRO, se va limitando con los años. “No es lo mismo que un niño se caiga de un triciclo, que un señor de 80 años”, ilustra. Además, los edificios más viejos fueron construidos con reglamentos más laxos, propios para su época. “En su momento el edificio cumplió, pero cuando lo revisas con los reglamentos actuales, les falta todo”.

Su recomendación: que revisen sus edificios. “Vayan viendo dónde le duele, qué pueden hacer para mejorar su estructura, ahorren para darle un mantenimiento mayor porque el edificio va a seguir envejeciendo. Aprendan a sentir sus construcciones, a conocerlas”.

Renato Berrón coincide en que la falta de mantenimiento es un factor determinante para el daño que sufren las construcciones en sucesos como los sismos locales, pues incluso un inmueble que fue bien construido, si no recibe mantenimiento adecuado, puede ir deteriorándose y volverse vulnerable a los movimientos.

“Yo considero que aquí la ‘receta’ para no tener problemas en los microsismos y sobre todo en esa zona, como Mixcoac, donde se ubican los epicentros, es velar por la casa: mantenerla en buen estado, si aparecen grietas llamar a un experto para ver por qué están apareciendo, y hacer las reparaciones y adecuaciones necesarias para que la casa se mantenga en términos seguros”, sugiere el director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en Ciudad de México.

Carmen y Rafael vivieron casi un año con esas grietas en su hogar: la Comisión para la Reconstrucción les facilitó los trabajos de rehabilitación pero las obras empezaron hasta agosto de 2024, bajo el argumento de que antes no era posible por la campaña electoral. Las obras tenían una fecha estimada de conclusión para diciembre: un año después del enjambre sísmico.

La pareja sólo durmió bajo la grieta unos cuatro meses, pues en abril decidieron irse a rentar otro departamento cercano mientras durara la obra, ya que los pulmones de Rafael no resistirían tanto polvo y Carmen no podía vivir a diario con el miedo de que otro sismo les tirara el techo encima.

“Yo decía: ‘Dios santo, pero ¿por qué le dije que aquí?’, vivíamos con todo el miedo del mundo”, confiesa Carmen. “Cuando vinieron a revisar dijeron que no se había dañado la estructura, pero de todos modos ver aquí la rajada”.

Dejaron casi todas sus pertenencias en su casa: muebles, trastes, ropa, enseres, casi todo está amontonado bajo plásticos protectores. Al otro departamento sólo se llevaron la cama, una mesa y sillas, un escritorio para no dejar de escribir; ahí sólo llegan a dormir cada noche, el día lo pasan en su edificio.

“Mi hijo dice: ‘Se tardaron dos años en instalarse y ahora ya lo desordenaron, se van a tardar otros dos años en volverlo a ordenar”, cuenta Rafael Mayoral.

Ambos son jubilados, por lo que tienen posibilidad de pagar una renta adicional, pero los 8000 pesos mensuales que gastan no van a recuperarlos, pues el gobierno sólo facilitó la empresa para la reparación y el crédito para pagarle, pero ellos deberán liquidar esa deuda y asumir el costo de la otra renta.

Acaso lo más difícil de asumir sea su nueva condición: viven sobre una falla sísmica. La posibilidad de ser el epicentro de más terremotos es latente. Pero eso no los ha disuadido de seguir viviendo en el lugar de sus sueños.

Mudarse nunca es simple, menos aún cuando se es propietario del inmueble, como es también el caso de Verónica Mondragón, periodista de 39 años y habitante de la alcaldía Miguel Hidalgo. El pasado 26 de septiembre a medianoche, mientras se preparaba para dormir, sintió un movimiento fuerte, muy corto, acompañado de un crujir de vidrios y paredes de su edificio.

Luego revisó la información oficial: un sismo cuyo epicentro estaba a cinco calles de su casa. Lo que se agrietó en ese momento fue la seguridad que se había construido con los conocimientos de toda su vida sobre vivir en una zona sísmica.

“Por eso pienso que nunca había sentido algo así, ¿sabes? De cierta forma sabes reconocer cómo se siente cada movimiento: que si pasa un camión, que si están moviendo algo los vecinos o un temblor como tal. Pero esto fue algo completamente diferente: a mí me sorprende mucho que sea tan corto, porque estamos acostumbrados a que duren cierto tiempo, creo que ahí es donde cae el shock, que fueron como tres segundos máximo, cuando uno a veces hasta logra salir de su casa y sigue temblando”, describe la reportera y editora.

Aunque los científicos descartan que los sismos locales ocurran con cada vez más frecuencia, ese septiembre el Sismológico registró treinta temblores: en promedio uno cada día. No todos fueron percibidos por su baja magnitud, pero el de esa madrugada en Patriotismo fue el más alto (magnitud 2.9) y a lo largo del día hubo diecisiete más.

“Al otro día volvió a temblar. Piensas: ‘Pincheciudad’. Me dio coraje”, admite entre risas. “Sí te genera un enojo con la ciudad, como si fuera un personaje y le quieres reclamar. Muy parecido a esa sensación de “tembló en 19 de septiembre y volvió a temblar en 19 de septiembre”, de verdad, yo creo que lo primero que te da es coraje, así de ‘no es posible’”.

Verónica y su esposo tampoco han considerado irse a otra colonia, pero sí tomaron finalmente una decisión que venían evaluando desde antes: comprar un seguro para su propiedad —con el costo adicional que implica cubrir los daños por terremotos, pues las aseguradoras no lo incluyen por defecto—.

“Aún si creciste en un lugar que tiembla, con protocolos, lo que sea, siempre puede haber algo más: por primera vez tembló abajito de mi casa. Y eso es difícil de asimilar, por la información que tú has tenido siempre sobre los temblores. El hecho de que ahora empieza a temblar y no te vas a salir a la calle, porque ¿para qué te sales? Ya no te da tiempo. Necesitas una preparación nueva para estos fenómenos”.

El geólogo Alejandro S. Méndez hace una empática acotación: “Estamos acostumbrados, siempre nos enseñaron que los sismos vienen de la costa, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán: no vienen de la misma ciudad. Que sean aquí los epicentros saca un poco de onda, pero es un fenómeno normal: la sierra, las barrancas y todo lo que está alrededor se formó gracias a estos sismos, estamos viendo solamente un pequeño episodio de la larga historia del Valle de México”.

Claudia Altamirano

Periodista. Ha publicado en medios como Gatopardo, Animal Político, El País y El Universal, entre otros.