Hace diecisiete cinco años murió mi pobre magnífica padre madre. Así iba a abrir mi ensayo: borrando la apertura de otro ensayo, la obra-de-luto de otro hijo-escritor. La fecha lo ameritaba: media década sin Laura, casi la sexta parte de mi vida. Pero el arte de perder, como sabía Elizabeth Bishop, es difícil de aprender. Reconciliarse con una ausencia irremediable es menos una maduración filosófica que una sucesión de cortocircuitos. Nada sorprendente aquí, ¿cómo podría ser de otra forma? Ante una madre que deviene en polvo, en sombra, en nada, una madre que ya no escucha ni responde, devenimos en brutos, en piedras sin su lenguaje. Y entonces nuestra mente, esa yegua espantadiza, al vernos desnudos de los símbolos que amortiguan nuestro paso por el mundo y presas de un dolor sin mediaciones, opta por la fuga. Olvidos convenientes, errores motivados, fantasías, delusiones, autoengaños, metáforas hermosas que transforman a nuestras vidas en ríos y al morir en la mar, incluso la brevísima psicosis que nos convence, en medio del velorio, que su pecho aún se mueve, que todavía respira, que vive o resucita: cualquier embuste es útil, incluso adictivo, si nos permite negar, o al menos olvidar por un momento, el hecho atroz de la muerte de la madre.

Para quienes amábamos a nuestra madre con ambivalencia, porque su amor nos lastimaba al mismo tiempo que nos sostenía, y en consecuencia descubrimos, entre el dolor de nuestra pérdida, un alivio imperdonable que pronto se convierte en esa culpa infinita, ese aferrarse a la tristeza, ese masoquismo del recuerdo que Freud llamaba melancolía, la fuga del duelo, que en espíritus más sanos suele durar meses, bien puede extenderse por años, incluso toda la vida.1

Conversando con una amiga, uno conjuga en presente a quien desde hace años habita en el pasado. Uno sueña con ella y, tras despertar, tarda media mañana en recordar que ya no existe, sólo para luego echarse a llorar como el día en que dejó de existir. Uno se olvida de poner la ofrenda —cosa imperdonable en el hijo-escritor de una mujer para quien el Día de Muertos era el centro espiritual de la vida— y corre al mercado poco antes del anochecer del 2 de noviembre, sólo para enterarse de que ya no queda cempasúchil. Uno visita el panteón para dejar flores al pie de su nicho y, luego de parpadear para cerciorarse de que no está alucinando, confirma que la lápida reza “Laura Pérez Velázquez” en lugar de “Laura Pérez Vázquez”. Uno se dispone a escribir un ensayo conmemorando el primer lustro desde el fin del mundo, un ensayo que también sería sobre la muerte del padre de Alfonso Reyes, y descubre que este invierno no se cumplen 111, sino 112 años del mes que Reyes bautizó como “febrero de Caín y de metralla”, lo que quiere decir que este 10 de febrero marcará no el quinto, sino el sexto aniversario de la agonía apoteosis asunción muerte de mi madre.

idea para un libro que me gustaría leer pero no escribir: una historia de la literatura centrada en la figura del hijo-escritor. Allí estarían Kafka y su carta al padre, Camus y la madre pied-noir a quien amaba “más que a la justicia”, Borges el anciano-de-pecho y una larga lista de nepo babies que incluiría desde a Martin Amis hasta Leo Tolstoi. El capítulo más largo, sin embargo, tendría que estar dedicado a Alfonso Reyes. Y es que el hecho central de la biografía de nuestro Edipo criollo, el factor determinante en la formación de su personalidad, es que el padre del más grande ensayista en la historia de México era un tal Bernardo Reyes.2

¿Y quién era este Bernardo? Antes que nada y más que muchos otros: un hijo de su tiempo. Como si su destino ya estuviera escrito en la posición de las estrellas cuando su madre sintió los primeros dolores del parto, Bernardo Reyes nació en el seno de una importante familia liberal de Guadalajara el 20 de agosto de 1849, el Año Reaccionario cuando Federico Guillermo de Prusia y Francisco José de Austria derrotaron a las rebeliones que en el Año Revolucionario de 1848 interrumpieron el Concierto de Europa. Si 1848 fue el momento del Manifiesto del Partido Comunista, de Garibaldi y su risorgimento, del intento por parte de los sikhs de expulsar de la India a los ingleses, 1849 fue la hora del exilio de Marx, de la anexión del Punjab al Imperio británico, de la llegada al poder de Luis Napoleón y de la metamorfosis de nuestro vecino del norte en una potencia imperial. Y es que Bernardo Reyes nació el día que se cumplieron dieciséis meses de la ratificación del Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Muchos años después, para evitar recordar las ametralladoras en el Zócalo, su hijo-escritor anotaría que, si bien él nunca fue testigo del llanto de su padre, su hermana “sí lo vio llorar alguna vez, a la lectura de ciertos pasajes sobre la guerra con Estados Unidos”.3

El signo de la vida de Bernardo, entonces, sería la guerra en defensa de la patria contra un extraño enemigo. ¿Cómo explicar, sino, su decisión de abandonar la carrera de leyes para unirse, con apenas 14 años, a la lucha de Juárez contra dos avatares de la reacción de 1849, Napoleón III y el hermano menor de Francisco José? ¿Cómo explicar que este niño-soldado se haya distinguido tanto por su valor que, apenas cumplidos los 17, ya era alférez de los famosos Lanceros de Jalisco, un batallón de caballería ligera que, en pleno siglo XIX, todavía se lanzaba a la carga con armas que no hubieran resultado ajenas a los caballeros que cayeron en Agincourt? ¿Cómo explicar, en fin, que el joven Bernardo haya sido uno de los testigos de la ejecución de Maximiliano, sino apelando a la resonancia casi astrológica entre sus gestas guerreras y aquellas de los revolucionarios nacionalistas que morían para liberar a sus países cuando él se disponía a nacer?

Pero las estrellas, como la historia, rara vez producen héroes que no sean al mismo tiempo villanos. Bernardo Reyes vio la luz durante una de esas transiciones históricas en las que el viejo mundo se rehúsa a terminar y el nuevo no termina de surgir: las épocas cuando, a decir de Gramsci, nacen los monstruos. Tras la muerte de Juárez y la ascensión de Porfirio Díaz, Reyes pasó de ser un heredero de Garibaldi y Lajos Batthyány a convertirse en una reencarnación de Joseph Radetzky: el anciano soldado checo que aplastó las rebeliones italianas y húngaras contra el Imperio austriaco. Reyes se distinguió tanto en las campañas de “pacificación” —el eufemismo con el que los porfiristas se referían al asesinato extrajudicial de los enemigos del régimen— que su amigo Porfirio tuvo a bien nombrarlo gobernador de Nuevo León (otro eco astrológico: una vez restaurado el orden en las provincias italianas del Imperio, Francisco José nombró a Radetzky virrey de Lombardía y el Veneto, puesto que más adelante sería ocupado por nada más y nada menos que Maximiliano). Para cuando el siglo XIX llegó a su fin, muchos veían en el padre de Alfonso a un sucesor natural para Díaz.

Al final, sin embargo, la estrella de 1849 terminó por ejercer más influencia sobre Bernardo que el cometa de 1848. Tras la caída del dictador, muchos pensaron que Reyes competiría contra Madero en las elecciones extraordinarias de 1911. No fue así. En septiembre de aquel año, el padre de Alfonso proclamó el Plan de la Soledad, en el que desconocía los comicios y se declaraba a sí mismo presidente provisional. La intentona no prosperó: esa Nochebuena, viéndose sin hombres suficientes, Reyes optó por entregarse a las autoridades. Décadas después, en 1947, su hijo-escritor describiría la escena en términos que traicionan que Alfonso, como Camus, amaba a su padre más que a la justicia:

El pobre oficial de guardia no daba crédito a sus ojos. ¡Había sido “picador” de mi casa, amansador de nuestros caballos en Monterrey! Llorando y casi de rodillas, le pedía a su prisionero voluntario que no se le entregara a él, que se fuera a otra parte.4

“Lo demás no puedo contarlo”, sigue Reyes en ese apunte autobiográfico, en el que salta de la rendición de Bernardo a su propia salida del país en agosto de 1913. El propósito del texto era tender un puente sobre la brecha que se abría entre el inicio abortivo del diario que Reyes comenzó y abandonó en septiembre de 1911 —los días de la intentona de su padre— y que no retomó sino hasta 1924. El escritor había resuelto dar su Diario a la imprenta; hubiera sido extraño que el registro de sus días omitiera cualquier mención del fin de su padre. La renuencia de Reyes, sin embargo, no consigue más que resaltar la ausencia en el centro del texto: los eventos de febrero de 1913. Ante la muerte del padre, incluso el escritor más prolífico de nuestra literatura se descubre sin palabras.

Eso, al menos, es lo que el ensayista quisiera hacernos creer. La verdad, como veremos, es que la excusa que Reyes ofrece para su propia evasión es falsa, hipócrita e incluso cobarde. Por lo pronto, sin embargo, conviene hacer un recuento de los sucesos que Reyes no se atrevió a narrar en 1947.5

Después de que Bernardo se rindiera en diciembre de 1911, el gobierno encarceló al general en Ciudad de México. Una corte marcial lo había condenado a muerte, pero Madero le perdonó la vida y le mandó decir a Alfonso que, si lograba convencer a su padre de retirarse de la vida pública, se comprometía a liberarlo. Pero el hijo-escritor ni siquiera intentó persuadir al general. Su excusa fue que estaba seguro de que sería en vano, pero sospecho que Alfonso no se atrevía a decirle a Bernardo lo que ya decía en las cartas que les escribía a sus amigos: que los reyistas habían sido derrotados; que era hora de renunciar a la ambición y dedicar sus últimos años a escribir sus memorias.

En palabras de Javier Garciadiego, Reyes “se arrepentiría de su falta de arrojo, y nunca se perdonó —digámoslo claramente— su cobardía; peor aún, siempre se sintió en parte culpable de la posterior muerte de su padre”.6 He aquí uno de los orígenes del luto infinito de nuestro ensayista. A decir de Freud, la culpa inmerecida y autoinfligida es uno de los principales embustes con los que los melancólicos evitamos hacernos cargo de nuestra ambivalencia: resulta más fácil odiarnos a nosotros mismos que admitir que una parte de nuestro espíritu odiaba a los muertos que amamos. Reducidos al pensamiento mágico, sufrimos una regresión a la infancia, cuando todavía no entendíamos que nuestras emociones y pensamientos, por sí solos, no son capaces de alterar la realidad, al grado de que terminamos por convencernos de que somos responsables por la pérdida de la que huimos; de que la causa de la muerte no fue una bala o el cáncer, sino nuestra ambivalencia; de que no somos deudos, sino asesinos.

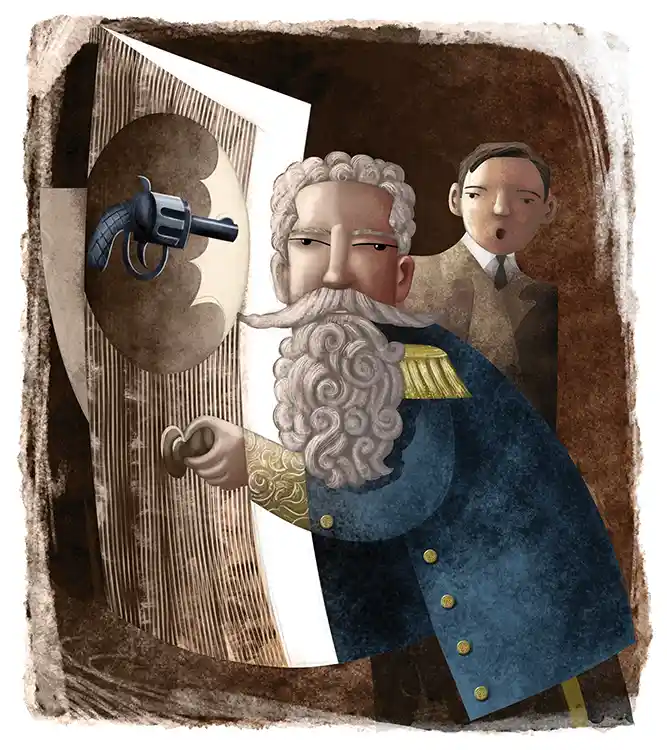

Pero la culpa de Alfonso no vendría sino hasta más tarde. En el año que siguió a la rendición de Bernardo, un grupo de militares comenzó a fraguar una conjura para derrocar a Madero. El plan para el golpe de Estado era tomar Palacio Nacional y después liberar a dos líderes rebeldes: Reyes y Félix Díaz, sobrino del dictador y protagonista de otra intentona fallida. En la madrugada del 9 de febrero de 1913, los golpistas levantaron en armas a los soldados y los cadetes de la Escuela de Aspirantes de Tacubaya consiguieron hacerse brevemente del Palacio, pero el edificio pronto fue recuperado por los maderistas. Mientras tanto, los rebeldes liberaron a Reyes, quien se vistió con las ropas elegantes que había pedido le trajeran para estar a la altura de las circunstancias y marchó a caballo hacia el Zócalo.

En el curso de la cabalgata, Reyes recibió reportes contradictorios sobre la situación en la plaza, que poco a poco se fueron tornando certeros: Palacio seguía en manos del gobierno legítimo. Con todo, el general insistió en seguir adelante, ignorando los ruegos de su hijo Rodolfo y haciendo gala de un amor propio tan exagerado que, a mis ojos, se antoja menos como hombría u orgullo que como una declaración de intenciones suicidas: “Si retrocedo en estos momentos, van a llamarme cobarde […] La suerte está echada”.7 Para cuando Reyes llegó a la plaza, a las 8:45 de la mañana, los defensores de Palacio habían montado ametralladoras frente a la puerta. El general sostuvo una breve conversación con el oficial al mando de la guarnición. Al negarse Reyes a rendirse, su interlocutor regresó a las filas. Momentos después, el padre de Alfonso cayó muerto de un disparo en la cabeza: el primer tiro de lo que habría de conocerse como la Decena Trágica. Su rostro quedó tan desfigurado que el fotógrafo que retrató su cadáver después de que éste le fuera entregado a sus deudos se aseguró de encuadrarlo de tal manera que el lado izquierdo de su cara no apareciera en la imagen.

Poco después, un exreyista de medio pelo, un tal Victoriano Huerta, asesinaría a Madero, provocando el estallido de la Revolución y el exilio de Alfonso, quien a pesar de volver a México quince años más tarde nunca logró curarse de su melancolía de huérfano ambivalente: “El que quiera saber quién soy, que lo pregunte a los hados de Febrero. Todo lo que salga de mí, en bien o en mal, será imputable a ese amargo día”.8

Se suponía que este ensayo sería breve, pero hasta el momento me las he arreglado para evadir su tema principal: la muerte de mi madre. Nada sorprendente aquí: el luto melancólico es un asunto de huidas, un irse por ramas tan distantes de nuestra pérdida como el estallido de la Revolución lo es de la mía. La verdad es que no quiero escribir sobre Laura, porque sé que hacerlo removerá el dolor que todavía cargo conmigo y que aún es capaz de desmoronarme. Pero me gusta pensar que una de las cosas en las que Alfonso Reyes y yo somos distintos además de la enorme distancia que separa a su genialidad literaria de mi imitación de su prosa, es que mi melancolía no ha resultado incurable. Se cumplen cinco —¿o seis? ya no estoy seguro— años de la muerte de mi madre. Escribir su oración funeraria es mi deber filial.

Así pues, ¿quién era la tal Laura Pérez Vázquez? Mi madre nació en el seno de una familia criolla, católica y clasemediera, procedente de San Luis Potosí pero afincada en Ciudad Satélite, Ciudad de México, el 2 de diciembre de 1957: el Año de Falsa Tranquilidad cuando se fundó la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos detonó treinta bombas de hidrógeno en el desierto que ganó con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo y el Ángel de la Independencia fue derribado por un terremoto. No conozco los detalles, pero sé que de niña vivió un evento que no tengo derecho a contar, pero que por largo tiempo la dejó desamparada de símbolos y sumida en la melancolía. Tras graduarse de un colegio de monjas tan beatas como mi abuela Lupita, estudió Ciencias Sociales en el ITAM, trabajó en la sierra de Oaxaca y comió hongos con María Sabina. Tuvo varios novios, abrió una malhadada tienda de artesanías, se consiguió un trabajo en una encuestadora, dejó la casa de sus padres para irse a vivir sola a un departamento que era suyo y de nadie más, donde leyó a Proust, Stefan Zweig, Sándor Márai y Lawrence Durrell. Conoció a mi padre en una boda y lo encontró insufrible, pero poco después aceptó su propuesta de matrimonio.

Después de mi nacimiento, dejó de trabajar y se entregó a lo que, a decir suyo, sería la obra de su vida: la educación de sus tres hijos. No dudo que yo, mi hermana y mi hermano le dimos muchas satisfacciones, pero también me consta que, al menos a veces, su renuncia a la independencia le causaba a mi madre melancólica una ambivalencia que devino remordimiento y que con los años endureció en rencor. Que mi padre se desentendiera de la casa para entregarse a sus ambiciones no ayudaba; que decidiera aceptar la invitación de Vicente Fox a unirse a su gobierno para dirigir el infame Cisen, tampoco; que durante los años de Felipe Calderón la escolta que nos protegía de las amenazas de muerte de uno u otro narco se multiplicara al mismo ritmo que crecía la tasa de asesinatos, menos aún.

El golpe de gracia fue que, a lo largo de todo aquello, mi padre, cegado por la hubris que el destino luego le cobraría tan cara, ignoró las súplicas con las que mi madre le rogaba que dejara el gobierno y buscara un trabajo que no pusiera en riesgo la vida de sus hijos. Tengo entendido que, de joven, mi madre era una chica risueña; la mujer que yo recuerdo con mi amor ambivalente de melancólico, si bien capaz de reírse hasta las lágrimas cuando se sentía en confianza y tenía encima dos copas Veuve Clicquot, era más bien severa, en especial en lo que respectaba a las imperfecciones de sus hijos. Un suéter perdido, un seis en matemáticas, una chica descubierta sin camisa en mi habitación eran más que suficiente para desatar una furia helada, tanto más aterradora por su carencia de gritos, que hasta la fecha me condena a preguntarles a las mujeres a quienes quiero si están molestas conmigo, incluso cuando es obvio que no lo están.

Pero otra vez: mi melancolía, a diferencia de la de Reyes, no es incurable. A fuerza de psicoanálisis y de ofrendas de muertos, he logrado dejar de sentirme culpable por la ambivalencia de mis afectos y así perdonar a mi madre. Ahora entiendo que detrás de su furia fría no había otra cosa que amor. Quería que fuéramos excelentes porque estaba convencida que, de otra suerte, los privilegios de los que mis hermanos y yo disfrutábamos no tendrían justificación; porque quería que nuestras vidas fueran plenas, que llegáramos a ser las mejores versiones de nosotros mismos, lo que en su mente equivalía a querer que fuéramos felices. Además, a la hora de la verdad era capaz de una dulzura infinita. Cuando de niño desarrollé un terror irracional a las tarántulas, por ejemplo, mi madre me llevó a comprar libros de entomología.

—¿Ves? —me preguntó cuando terminamos de revisar la literatura especializada. —Las tarántulas no viven en nuestra ciudad. Pero, por si las moscas, vamos a poner un letrero en la puerta de tu habitación. Una cartulina grande que diga, en letras mayúsculas para que las vean las arañas desde lejos, que en este cuartito no se permite la entrada a las tarántulas.

Eso bastó para curarme del miedo. Cuando le pregunté al respecto, poco antes de su muerte, mi madre sonrió de oreja a oreja y me regaló un aforismo que encapsula, en miniatura, el aparato intelectual de una mujer que leía a Freud por puro placer y era capaz de diseñar modelos estadísticos complejos, pero que también era devota de la Virgen de Guadalupe (y no en el sentido banal en el que incluso quienes no profesan el catolicismo se apropian de ella como símbolo nacional, sino con la fe de quien aspira a la vida en el Mundo Futuro) y que cada noviembre conversaba con sus muertos:

—La mejor vacuna contra el miedo es la razón, pero reforzada con una buena dosis de pensamiento mágico.

Laura me consolaba de mis desamores adolescentes, de mis ansiedades de niño amenazado de muerte por los enemigos de su padre, de mi soledad intelectual en ese paraje de ricachones analfabetas que es el lejano poniente de la capital. Me recomendaba libros, me presentaba a sus amigos literatos, nutría mi vocación de escritor. En preescolar, la lectura me costaba tanto que mi maestra sugirió que lo mejor sería que repitiera el curso escolar. Mi madre, quien entre muchas otras cosas fue guía Montessori, decidió tomar cartas en el asunto. En el curso de unos pocos meses, me enseñó no sólo a leer, sino también a escribir. Desde entonces todo lo que he publicado, desde la más ínfima nota periodística hasta mi primera novela, lleva una dedicatoria explícita o implícita para ella.

Después de que me fui de la casa de mis padres para irme a estudiar la carrera en Estados Unidos, mi relación con mi madre perdió todo asomo de conflicto. Que una universidad de prestigio hubiera tenido a bien admitirme apaciguó sus preocupaciones sobre mi futuro; que poco después de mi graduación me consiguiera trabajo en Nueva York halagó su vanidad. Siempre habíamos sido cercanos —prueba de ello es que nunca fui capaz de mentirle con éxito: me conocía demasiado bien— pero me gusta pensar que en esos años nos volvimos amigos. No le contaba todo, pero le contaba cada vez más. Estoy seguro de que, si los acontecimientos hubieran tomado otro camino, a estas alturas no tendría secretos que esconderle.

No fue así. Exactamente un siglo y un año después de la rendición de Bernardo, en la mañana de Navidad de 2014, mi madre despertó con un dolor abdominal que resultó ser un avanzado cáncer de colon. Sus médicos fueron francos: sus posibilidades de morir en los próximos cinco años eran de cerca del 95 %. Y en efecto: cuatro años, un mes y dieciséis días después de esa mañana de Navidad, el 10 de febrero de 2019, exactamente 106 años y un día después que Bernardo, mi madre murió en su casa en Ciudad de México, frente a los ojos atónitos de la piedra sin palabras que alguna vez fue su hijo-escritor.

A juzgar por los textos que publicó en vida, el otro hijo-escritor nunca dejó de ser piedra: el padre de Reyes brilla por su ausencia de prácticamente todas las 13 000 páginas que componen las Obras completas de ese grafómano sin remedio. Las excepciones, fuera de algunos poemas, son los primeros dos libros de las memorias que Reyes comenzó a planear desde 1924, pero que no empezó a escribir en forma sino hasta pocos años antes de su muerte en diciembre de 1959.9 De nuevo, nada sorprendente: postergar hasta la vejez el proyecto autobiográfico es una excelente manera de garantizar que uno jamás tendrá que confrontar en público la muerte que dio forma a su vida.10

El segundo de estos libros de memorias, dedicado a la infancia del autor y publicado de forma póstuma en 1960, es menos interesante para nuestros efectos: Bernardo aparece con frecuencia en Albores, pero la narración termina cuatro años antes del golpe de Estado. Parentalia por otro lado, merece nuestra atención: publicado por Reyes dos años antes de su muerte en diciembre de 1959, casi todas sus páginas se ocupan de las gestas guerreras del padre. El tono que Reyes adopta a lo largo del texto es nada menos que hagiográfico: Bernardo es “valiente”, “bondadoso”, “hermoso” y, más que otra cosa, “romántico”. Sus “siete llagas” de guerra, descritas casi con misticismo, prácticamente lo convierten en un santo, o más bien en un mártir. Pero ¿de qué causa fue mártir este santo-poeta-soldado? ¿Del cesarismo militar? ¿De la contrarrevolución? ¿De la reacción subterránea? Reyes no ofrece otra respuesta que este apunte:

Soldado romántico de caballería, se le presentará en la vejez la oportunidad de sacrificarlo todo por su juramento militar, y no podrá resistir la tentación de tanto sacrificio […] Nunca, nunca lo entendieron, ni era posible entenderlo a la pobre gente, mucho menos a la gentuza. La razón tiene que aprender a resignarse, en este valle de insensatez.11

He aquí un ejemplo clarísimo de los cortocircuitos cognitivos de la melancolía: cuando hablamos sobre nuestra pérdida en voz alta, nuestro monólogo interno, que en la soledad de nuestra mente espantadiza sonaba consistente tanto consigo mismo como con la realidad, queda exhibido como lo que es: una mentira descarada que nos contamos para evadir nuestro dolor, incluso si hacerlo implica renunciar a la lógica o negar los hechos más evidentes. ¿O acaso no es cierto que el juramento militar de Bernardo era una promesa de lealtad no al romanticismo de la caballería, que como sabemos desde Cervantes es una forma de locura, sino al Estado mexicano? El martirio del padre de Reyes fue lo opuesto de lo que sugiere su hijo-escritor: sacrificó su honor de soldado, y con él su propia vida, en una intentona contra el gobierno que la “gentuza” había elegido de forma democrática.

Y, sin embargo, Reyes era más que capaz de escribir sobre la muerte de su padre sin caer presa de tan indignas contradicciones. No sólo eso: era capaz de hacerlo de forma bellísima, al grado que, a mis ojos, sus páginas más hermosas son las pocas que dedicó a confrontar los eventos de 1913 sin echar mano de hagiografías melancólicas. Me refiero al ensayo lleno de emoción ambivalente que Reyes escribió en Río de Janeiro el 20 de agosto de 1930, el día en que Bernardo hubiera cumplido 80 años, cuya apertura me robé al inicio de este intento de obra-de-luto: la “Oración del 9 de febrero”.12 Van mis pasajes favoritos, que acostumbro leer en voz alta, año con año, en el aniversario de la muerte de mi madre:

Después me fui rehaciendo como pude, como se rehacen para andar y correr esos pobres perros de la calle a los que un vehículo destroza una pata; como aprenden a trinchar con una sola mano los mancos; como aprenden los monjes a vivir sin el mundo, a comer sin sal los enfermos. Y entonces, de mi mutilación saqué fuerzas. Mis hábitos de imaginación vinieron en mi auxilio. […] Aprendí a preguntarle y a recibir sus respuestas. A consultarle todo. […] Estando en París hace poco más de dos años, me atreví a escribir a un amigo estas palabras más o menos: “Los salvajes creían ganar las virtudes de los enemigos que mataban. Con más razón imagino que ganamos las virtudes de los muertos que sabemos amar.” […] Y véase aquí por dónde, sin tener en cuenta el camino hecho de las religiones, mi experiencia personal me conduce a la noción de la supervivencia del alma y aun a la noción del sufragio de las almas— puente único por donde se puede ir y venir entre los vivos y los muertos, sin más aduana ni peaje que el adoptar esa actitud del ánimo que, para abreviar, llamamos plegaria.13

Nada aquí de la fuga que huye de una confrontación directa con la pérdida para mejor aferrarse al sufrimiento masoquista de la ambivalencia: en la “Oración” vemos a un Reyes resoluto, en control de sus recuerdos, sin miedo a su propio dolor. Es por eso que pienso que la excusa que ofrece en el apunte de 1947 es falsa: ya en 1930, el ensayista era capaz de obedecer el imperativo que Elizabeth Bishop lanza al final de su villanella sobre el arte de perder: Write it! Más aún: precisamente porque toma a la muerte del general como punto de partida, el retrato de Bernardo que aparece en la “Oración” es mucho menos hagiográfico y, por lo tanto, mucho más rico que el de Parentalia. Reyes nunca deja de idealizar a su padre, pero el ensayo de 1930 no atribuye su muerte al romanticismo de los Lanceros de Jalisco, sino a una pulsión injusta y suicida que latía dentro del propio Bernardo:

Lloro por la injusticia con que se anuló a sí propia aquella noble vida; sufro porque presiento al considerar la historia de mi padre, una oscura equivocación en la relojería moral de nuestro mundo; me desespera, ante el hecho consumado que es toda tumba, el pensar que el saldo generoso de una existencia rica y plena no basta a compensar y a llenar el vacío de un solo segundo.14

De allí mi acusación de hipocresía cobarde: siendo Reyes tan valiente en privado, ¿por qué prefirió aferrarse a las evasiones en público? El ensayista jamás publicaría la “Oración”: no apareció sino hasta seis años después de su muerte (Garciadiego reporta que ni siquiera la mandó mecanografiar, lo que a su juicio es evidencia de que jamás pensó hacerla pública). Pero tenemos razones para creer que el texto fue para Reyes mucho más que un ejercicio de desahogo: Parentalia, escrita casi dos décadas después, incluye oraciones completas tomadas verbatim de la copia manuscrita de la “Oración”, lo que sugiere que Reyes la consultó al redactar sus memorias públicas.15 Entiendo que, en 1930, lo prudente era callar en público y llorar en privado. Pero a finales de los cuarenta, cuando Reyes comenzó a bosquejar sus memorias, la circunstancia era otra: dudo mucho que el gobierno de Miguel Alemán hubiera tomado represalias en contra de un escritor que ya se había convertido en uno de los emblemas de la cultura nacional.

Y, sin embargo, cuando llegó la hora de afirmar en público que el amor que sentía por su padre estaba lleno de ambivalencia; que le dolía saber que Bernardo había anulado su propia vida; que sabía que sus gestas guerreras no bastaban para redimir su final “en circunstancias patéticas y sangrientas”, Reyes prefirió la fuga. Mi admiración por él no sufre por eso: la tragedia de su personalidad me conmueve tanto como su prosa. Pero en los últimos años he aprendido que fingir en público que uno no llora por un padre al que muchos desprecian es una traición no sólo a la propia familia, sino también a uno mismo. Y me apena saber que mi santo patrón no supo serle fiel a su propia ambivalencia.

Menos de un año después de la muerte de Laura, poco antes del Día de Muertos de 2019, cuando releí el breve pero sugerente ensayo en el que Freud elaboró su teoría del luto infinito, sentí un atisbo de la lucidez que me habían robado los antipsicóticos con los que mi médico me rescató de la locura luego de la defenestración de mi padre, pero también una profunda zozobra. Fuera de embarcarme en un psicoanálisis que tardaría años en rendir frutos, no se me ocurría ninguna manera de curarme de la dolencia que ahora creía reconocer en mi incapacidad de comer, dormir, trabajar o amar. En una palabra: vivir.

Y entonces me acordé del aforismo con el que mi madre había resumido su método para espantar tarántulas imaginarias, pero también de la “Oración del 9 de febrero”. Al regresar al texto, descubrí que la resonancia entre las palabras de Reyes y aquéllas de mi madre no era producto de mi imaginación: la vacuna contra el miedo se parecía a aquélla contra la melancolía. En ambos casos, el ingrediente activo de la razón (aceptar la realidad innegable de que mi madre había muerto) requería de un refuerzo de pensamiento mágico (entender que, si bien mi madre ya no escuchaba ni respondía, yo sin embargo podía aprender a consultarla y a recibir su consejo).

El 2 de noviembre, me preparé para recibir a mi madre como ella me enseñó a acoger a los muertos: llenando la casa de flores y veladoras, incienso y mirra. Al anochecer, abrí la botella de Veuve Clicquot que le había comprado, me serví un tazón de su helado favorito y prendí las velas. Apagué la luz; me senté frente a la ofrenda. Miré su retrato, la foto que ella misma había escogido antes de su funeral, donde aparece sonriendo con algo parecido al cansancio, pero también a la paz, luciendo un vestido formal, lista para fungir como directora de la orquesta de los empeños de su casa, artista de la recepción, de la acogida, de la hospitalidad. Entre el claroscuro de las llamas diminutas, entre el olor a muerte de las flores, entre las calaveras y el icono de la Guadalupana, su rostro parecía moverse, como si fuera una linterna mágica o una película de los hermanos Lumière.

Respiré hondo. Cerré los ojos. Recé el Avemaría, como hicimos la noche de su extremaunción, cuando su confesor le hizo una pregunta ritual cuyo propósito era ayudarnos a dejar de evadirnos, a confrontar lo irremediable con valentía:

—Laura, hermana, ¿por qué me has llamado aquí esta noche?

Mi madre suspiró y sonrió y dijo:

—Porque sé que el día se acerca.

Abrí los ojos. Miré los suyos. Bebí un trago de su champaña favorita. Y entonces escuché su voz, nítida como el aire de la noche, vívida como el recuerdo y comencé a rehacerme como los perros callejeros, como los mancos, como los monjes y los enfermos. Como los vivos.

Nicolás Medina Mora

Novelista y editor sénior de la redacción de nexos. Su primer libro, América del Norte, fue publicado el año pasado por Soho Press.

1 Véase: Freud, S. “Duelo y melancolía”, en Obras completas, Tomo VI, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997.

2 Para la vida de Alfonso Reyes, véase el reciente libro de Javier Garciadiego: Sólo puede sernos ajeno lo que ignoramos. Ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes (El Colegio Nacional, México, 2022). Con este texto, Garciadiego ha vuelto a demostrar que es nuestro más importante reyólogo, término que, como él mismo me dijo hace unos años, no significa lo mismo que reyista. Más que una mera biografía, se trata de una apología de Reyes frente a críticos que sostienen, como yo mismo he sostenido en estás páginas, que detrás de la máscara de “viejo bonachón” que Reyes presentaba en público se escondía un conservador (véase: “El secreto de la Cartilla moral, nexos, julio de 2019).Carezco del rigor, la erudición y la experiencia de Garciadiego, así que no soy capaz de responder a sus argumentos con cabalidad. Diré solamente que sospecho que incluso Garciadiego, cuyo amor por Reyes es mucho menos ambivalente que el mío, estaría de acuerdo conmigo en que el temperamento y la obra de Reyes se antojan más cercanos a Lucas Alamán que a Ricardo Flores Magón.

3 Reyes, A. Parentalia. En: Obras completas XIV, FCE, México, 1990, p. 367.

4 Reyes. “1912-1914”, ob. cit, p. 45.

5 Para un recuento más detallado, véase: Derbez García, E. “Treinta segundos y una bala. La muerte del general Bernardo Reyes”, en: Actas: Revista De Historia De La Universidad Autónoma De Nuevo Léon, No. 11, 2022, pp. 20-33. Véase también: Garciadiego, ob. cit, p. 34-40.

6 Garciadiego, op. cit, p. 37.

7 Derbez García, ob. cit., p. 25.

8 Reyes. “Oración del 9 de febrero”. Ob. cit, p. 39.

9 En lo que respecta a los poemas sobre Bernardo, véase el famoso soneto sobre el “febrero de Caín y de metralla” que cité arriba y, de forma más oblicua, Ifigenia cruel: “la sangre del Padre loco aún fecunda el suelo”. Reyes. Obras completas X. México, FCE, 1996, p. 337. La ausencia de la figura de Bernardo en la prosa pública de Reyes, sin embargo, no quiere decir que el ensayista no escribiera sobre su padre en innumerables cartas: véase la larga misiva a Martín Luis Guzmán que Garciadiego incluye en una pequeña antología de textos fúnebres, Escritos a la muerte de mi padre (El Colegio de México, 2014). Más aún: sostengo que elfantasmade Bernardo embruja —es decir: se hace presente-en-la-ausencia— buena parte de la prosa pública de su hijo-escritor, aunque casi siempre de forma esotérica. Hace unos años, por ejemplo, sugerí en estas páginas que la “Cartilla moral” debe leerse como una elegía secreta para Bernardo y un repudio velado al régimen que aún lo consideraba un enemigo del pueblo de México. Véase: “El secreto de la cartilla moral”, en nexos, julio de 2019.

10 Garciadiego toma por buena la explicación de Reyes para esta postergación. El ensayista comenzó a trabajar sus memorias en 1946, pero pronto entendió que “el impedimento para acercarse al tema era su propio hermano Rodolfo, quien […] actuaba como si fuera el depositario de la memoria familiar [y] pensaba que sólo él tenía derecho a escribir sobre el general [y que] Alfonso era el menos indicado para hacerlo, pues, al haber aceptado ser un empleado de los gobiernos posrevolucionarios […] se había convertido en un traidor a la familia […] Para evitar hirientes y muy dolorosas polémicas familiares, decidió posponer la publicación de todo texto memorioso que involucrara a su padre […] hasta después de la muerte de [Rodolfo], que tuvo lugar en 1954” (ob. cit, pp.165-166). No creo que la explicación de Reyes sea incompatible con la que he propuesto aquí, sino al contrario: el que el a todas luces muy desagradable Rodolfo, quien a diferencia de su hermano había sido un participante activo en el golpe de Estado de febrero de 1913, reclamara para sí mismo el derecho exclusivo de recordar a Bernardo le permitía a Reyes convencerse a sí mismo de que sus evasiones no eran producto de la melancolía (es decir: de la cobardía ante su propia ambivalencia) sino de la prudencia (es decir: de la cobardía ante su hermano mayor).

11 Reyes. Parentalia, ob. cit, p. 409-410.

12 Además de la “Oración”, existe otro texto póstumo en el que Reyes se ocupa, en prosa, de la muerte de Bernardo: una suerte de informe confidencial, cuyas 140 y tantas páginas Garciadiego juzga “sin naturaleza literaria alguna”, que el ensayista escribió en París en 1925. En esta “memoria secreta”, dirigida al entonces presidente Plutarco Elías Calles, Reyes fija su postura respecto al fin de su padre para buscar una reconciliación con el régimen. A pesar de que el escritor al parecer quería darlo a la imprenta, el texto no figura en sus Obras completas y no vio la luz pública sino hasta 2007, en una edición crítica de Fernando Curiel Defossé, titulada Mi óbolo a caronte, que lamentablemente no pude consultar.

13 Reyes. “Oración del 9 de febrero”, ob. cit., pp. 27-28.

14 Ibid., p. 30.

15 Por ejemplo, en la “Oración” leemos: “Le daban la revolución ya hecha, ¡y no la quiso!” (Ibid., p. 33), y en Parentalia leemos: “Le daban una revolución ya hecha: no la quiso aquel varón sin astucia” (Ibid., p. 409).