• No existe eso que algunos llaman memoria colectiva. Toda memoria es individual e intransferible.

• Como en un cuarto de tiliches, en la memoria se encuentra de todo: lo que hemos leído, escuchado, visto, las historias de otros (si es que les prestamos atención) y súmele usted. Y, por supuesto, la memoria de lo vivido. Esto último es personal y por ello resulta intransmisible.

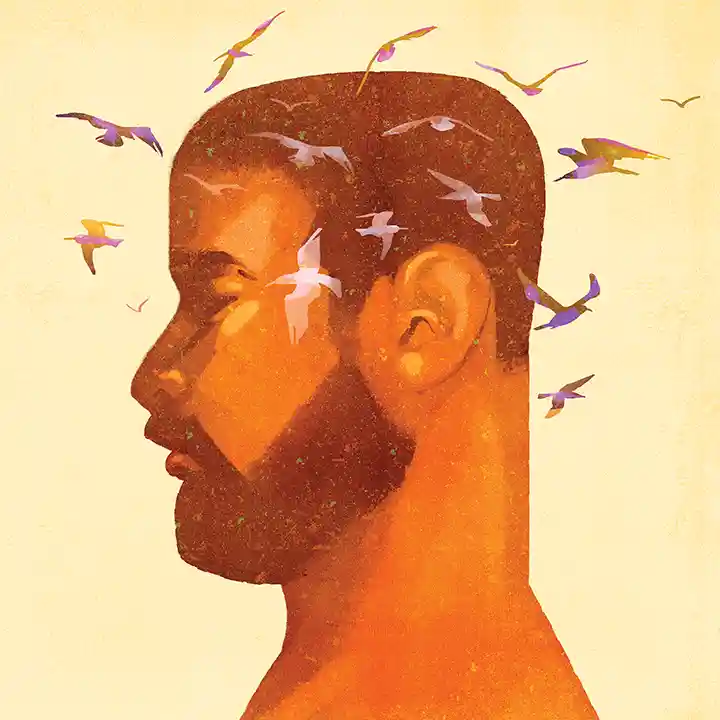

• La memoria es nuestra acompañante perpetua. Es la sombra que nunca desaparece. Ella y uno somos la misma cosa. Es más: somos nuestra memoria.

• Hace años escuché a un médico en la televisión decir, para explicar el alzhéimer, que primero moría la persona (la memoria) y luego el cuerpo.

• Memoria e historia no son lo mismo. La segunda, con sus muy distintos niveles de profundidad y enfoques, suele compartirse sobre todo en las escuelas. La primera, multiplicada por millones, es inasequible.

• La historia, las historias pueden trasmitirse, permanecer. La memoria, las memorias, frágiles por definición, están condenadas a desaparecer. Son como el humo.

• La memoria es expresión del yo, la historia pretende hablar del nosotros. Aunque por supuesto hay historias de individuos.

• El carácter efímero de las memorias tiene un impacto profundo en la convivencia social. Lo que para unos (digamos los más viejos) tiene un hondo significado, para otros (digamos los más jóvenes) sólo es un murmullo lejano y ajeno.

• En la segunda mitad de los años setenta solía dar “aventón” a los estudiantes que salían de Ciudad Universitaria. Era en reciprocidad, porque para ir y regresar de la prepa 4 entre 1967 y 1969 me beneficié de esa bonita rutina. Un día uno de esos alumnos me explicó que pedía aventón porque los camiones no entraban a CU. Le dije: “Es que es 2 de octubre”. Su categórica respuesta fue: “¿Y?”. Lo que en mi memoria se activaba al evocar esa fecha, para él significaba nada.

• Las memorias que se comparten suelen ser cemento de afinidades. Por el contrario, cuando no existen recuerdos comunes, los puentes de comunicación suelen ser inconsistentes, difíciles de cursar.

• He dado clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM desde 1975. Primero a estudiantes que eran más o menos de mi edad, luego, casi sin darme cuenta, a alumnos que bien podían, por su edad, ser mis hijos y, ahora, mis nietos. No existe ni puede existir una memoria común. Un ejemplo baladí: las elecciones del año 2000 para mí, y creo que para mi generación, tienen un significado especial. Pues bien, los estudiantes de licenciatura de hoy no habían nacido en aquella fecha. Las discrepancias generacionales sin duda tienen que ver con las diferentes memorias que las conforman.

• Es probable que cada generación se sienta singular y superior a las que la precedieron por la imposibilidad de hacer propias las memorias de sus antecesores.

• Hace años le leí a Arthur Koestler que la memoria era un ejemplo inmejorable de la ley de rendimientos decrecientes. Triste pero verdadero.

• La memoria es un laberinto sin Teseo. No se puede escapar de ella.

• La memoria es como un sombrero de mago, nos sorprende, aunque sepamos que la paloma se encontraba escondida en algún resquicio.

• “Los fragmentos de la memoria se mueven y crean formas. Lo hacen sin un patrón, sin plan ni sentido alguno. Se dispersan y, de pronto, se unen con determinación. Parecen incontables mariposas dejando de aletear al mismo tiempo; parecen bailarinas impasibles con los rostros cubiertos” (Han Kang, La clase de griego).

• La memoria es como estas notas: caprichosa, fragmentaria, caótica.

José Woldenberg

Escritor y ensayista. Su más reciente libro es Contra el autoritarismo.