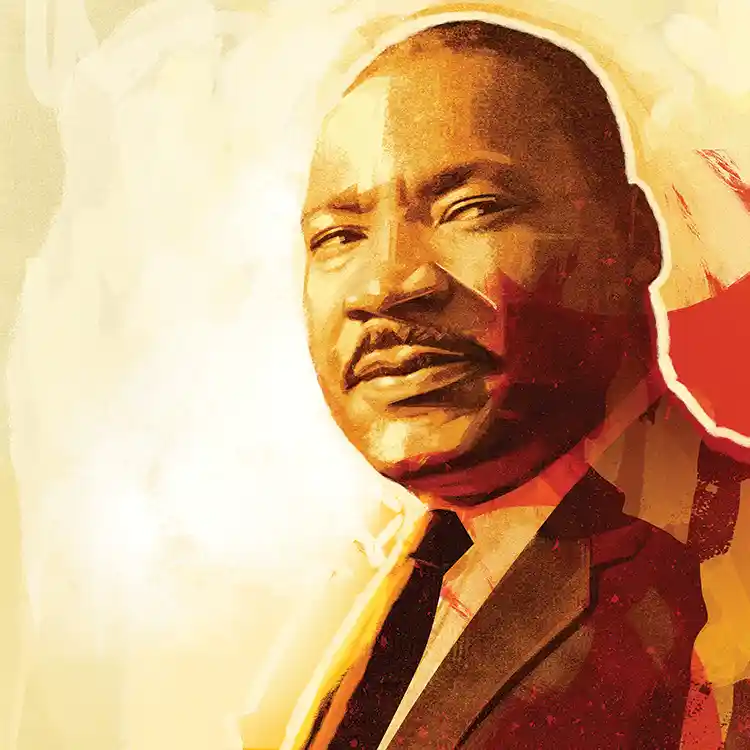

Antonio Muñoz Molina pinta a un Martin Luther King, el día de su asesinato, envuelto en una nube de sentimientos encontrados. Acudiendo a fuentes diversas y echando al vuelo la imaginación, aparece un líder cruzado por incertidumbres y certezas. Es un retrato en el que la razón y la emoción alimentan en sentidos contrarios al Dr. King. Muñoz Molina escribe un fresco del estado anímico del gran luchador por la igualdad y los derechos de los afroamericanos.

Hace diez años (2014) apareció publicada la novela de Muñoz Molina, Como la sombra que se va (Seix Barral). Una recreación de la huida del asesino de Luther King, James Earl Rey, y sobre todo de su estancia en Lisboa, intercalada con estampas de la biografía del autor.

El de Luther King no es el retrato de bronce de un héroe ni la apología cancina de sus enormes virtudes (conocidas), sino el ensayo de lo que un hombre sensible y responsable vive en la intimidad, fuera de las multitudinarias marchas, los programas de televisión o los discursos ante miles de seguidores. Son las dudas que le asaltan porque nada está escrito de antemano, porque todos sus afanes pueden no dar resultados. Son las dudas las que enaltecen su inteligencia, ajena a las convicciones graníticas del fanático.

En “el calor húmedo de Memphis”, Luther King se preparaba para ir a una cena de amigos. Llevaba trece años en la lucha. “Cada vez con menos fuerzas y cada vez más atrapado por la angustia de las obligaciones, multitudes que pasaban horas esperando su llegada en el calor de las iglesias del sur, posibles donantes y benefactores poderosos a los que no estaba permitido hacer esperar, sus propios hijos y su mujer, en la casa familiar en la que ya apenas paraba… siempre de prisa, acuciándolo…”.

“Cuando era joven (el triunfo) había parecido casi al alcance de la mano”. Los sinsabores de la lucha, sin embargo, le habían develado un embrollo no sólo en la situación, sino en el comportamiento de sus compañeros. Tenía 39 años y, ante la emergencia de un movimiento negro más radical y violento, su profundo compromiso con la vía pacífica lo hacía aparecer a los ojos de algunos más jóvenes no sólo como una persona anticuada sino incluso “reaccionaria”. Para otros, sin embargo, era un santo, una figura digna de veneración. Pedestal que él no había deseado y que sabía, no sin gramos de amargura, luego podían arrebatarle si se sentían defraudados. Existía “un desequilibrio entre quienes los demás veían o querían ver y quien era él realmente”.

Estaba “cansado y abatido”, escribe Muñoz Molina. Y enumera algunos nutrientes de ese estado de ánimo: las conferencias de prensa con no pocas preguntas “malévolas”, las reuniones infinitas, “los ríos de palabras innecesarias y siempre repetidas”. Los viajes sin fin con una catarata de actos repetidos, y el miedo a que todo ello no tuviera el impacto buscado. “La sospecha de la inutilidad de todo era lo más destructivo”. Podía haber optado por ser profesor de teología o filosofía en Boston, una actividad más reposada que le gustaba y mucho, pero el deber lo llamaba y, no obstante, la actividad no dejaba de estar rodeada de potentes titubeos. Lo acompañaba la esperanza, pero una esperanza carcomida por la vida.

Ya había sufrido un atentado, por suerte, fallido. La lucha de la que estaba convencido, estaba rodeada de “mezquindades administrativas”, “disputas internas de vanidades”. Una desgastante preocupación se abría paso: “No bastaba la nobleza de los ideales para garantizar la honradez de las personas”. Los había “humildes por fuera y soberbios por dentro”, descreídos, cínicos y por supuesto honrados y dedicados.

Eran la variedad connatural de sus compañeros y el laberinto de la vida el alimento de su vacilación.

José Woldenberg

Escritor y ensayista. Su más reciente libro es Contra el autoritarismo.