Uno de los cambios profundos, del mundo y de cada país, menos entendidos y atendidos es la transición demográfica. Es relevante porque se vuelve transversal en casi todas las actividades económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera. Es poco entendida porque sus efectos ocurren en plazos más largos que otros fenómenos a los que les ponemos más atención: elecciones, guerras, acuerdos y crisis económicas.

Por transición demográfica pueden entenderse muchas cosas: pocos nacimientos (baja fecundidad), envejecimiento, incluso decrecimiento poblacional. Para analizarla vale la pena empezar con el modelo comúnmente aceptado y después revisar los datos actuales para México.

La transición demográfica es un modelo teórico desarrollado por Warren Thompson1 hace cerca de cien años, que describe el cambio de altas tasas de natalidad y mortalidad a bajas tasas en una sociedad a lo largo del tiempo. En su concepción original, el modelo distinguía cuatro etapas. I) Alta natalidad y alta mortalidad, la población se mantiene estable con un crecimiento lento. II) Descenso de la mortalidad, mejoras en la higiene y la medicina reducen la mortalidad, sobre todo entre los niños, lo que provoca un aumento rápido de la población. III) Descenso de la natalidad, con el aumento del nivel de vida, educación y acceso a métodos anticonceptivos, las tasas de natalidad comienzan a disminuir. IV) Baja natalidad y baja mortalidad, ambas tasas se estabilizan en niveles bajos, y el crecimiento poblacional se desacelera o se estabiliza.

Ése es un marco de referencia útil para entender cómo cambian las estructuras poblacionales y las dinámicas socioeconómicas en el contexto del desarrollo y la modernización social. Claro, tiene sus limitaciones y algunas veces no ha sido bien entendido.

Por ejemplo, durante las etapas II y III el modelo predice un crecimiento poblacional muy importante, que ha ocurrido en la mayoría de los países. En los años setenta del siglo pasado esos crecimientos poblacionales tuvieron una influencia considerable en la cultura. Se pensaba con una lógica malthusiana que el crecimiento de la población rebasaría por mucho la disponibilidad de alimentos y que las hambrunas serían generalizadas.2 Sin embargo, hubo un escenario muy diferente por los avances en la producción de alimentos que datan más o menos de esa época y se entró a lo que sería la etapa IV, ya con menor natalidad y poblaciones estables.

Lo que el modelo no consideró, y quizá es la discusión poblacional más importante hoy, es una “etapa V”, donde una muy baja natalidad (debajo de remplazo) puede durar periodos muy largos. Al punto de convertirse en un fenómeno tan poderoso que altera drásticamente a las sociedades.

Para entender las discusiones actuales sobre transición demográfica, debe considerarse la importancia de la tasa general de fecundidad (TGF) de 2.11.3 Cuando un país tiene TGF menor a 2.11 por un largo periodo, su población comenzará a disminuir (sin contar migración). Un error común es asumir que el decrecimiento poblacional sucederá de inmediato y no es así. Incluso en países que tienen caídas en la fecundidad muy profundas, si hay suficiente población en la edad reproductiva puede haber crecimiento poblacional durante un tiempo (se llama crecimiento inercial).

Llama la atención la cantidad de países que han pasado a TGF abajo de remplazo, sobre todo si se consideran dos elementos clave. Primero, cuando un país cruza el umbral, casi nunca regresa.4 Segundo, las políticas públicas han tenido efectos limitados para recuperar la fecundidad, es decir, volver a TGF de nivel remplazo.5 Sin afán de ser exhaustivo, destaco algunos datos sobre TGF:

-Hay países que llevan tantos años con TGF bajas que ya tienen decrecimiento poblacional; Alemania, Japón y Rusia son los más representativos.

-España, Italia y Portugal sostuvieron una fecundidad alta más tiempo que los países del norte de Europa. Sin embargo, cuando su fecundidad cayó, hubo un desplome y ahora tiene las tasas más bajas de la región.

-En casi todos los países de Asia la fertilidad va a pique. Hay casos severos como el de Corea, donde una TGF de aproximadamente 1 lo acerca a una “trampa demográfica” (implosión poblacional).

-África es la única región del mundo donde casi todos sus países muestran TGF altas (incluso muy altas).

-El caso de América Latina es relevante: casi todos los países muestran una transición demográfica acelerada. Es decir, se pasará de la etapa III del modelo —descenso de natalidad— a la etapa V —muy baja natalidad, debajo de la línea de remplazo— con muy pocos años a nivel estable, lo cual tiene profundas implicaciones de política pública.

¿Cómo va la transición en México? La respuesta corta es que como en casi todos los países de América Latina: se aceleró mucho. Naciones Unidas asume que la TGF en México ronda actualmente el 1.8 y que permanecerá estable por unos años en dicho nivel. Al revisar los registros de nacimientos y otras bases de información, parecería que la fecundidad mexicana estaría alrededor de 1.6. Mientras aparecen otras referencias, vamos a partir de las proyecciones actuales de Naciones Unidas, las cuales, aun con un potencial sesgo positivo, implican una caída muy abrupta de TGF: casi 0.4 en diez años.

Las proyecciones de la población total en nuestro país indican que estaría ligeramente debajo de los 150 millones de personas rondando el 2053. A partir de ahí, la población llegaría a su máximo y comenzaría a bajar. Es importante resaltar que la llegada y salida del “cénit” va a ser tardada. México estará mucho tiempo (como treinta años) con poca variación respecto al valor máximo.

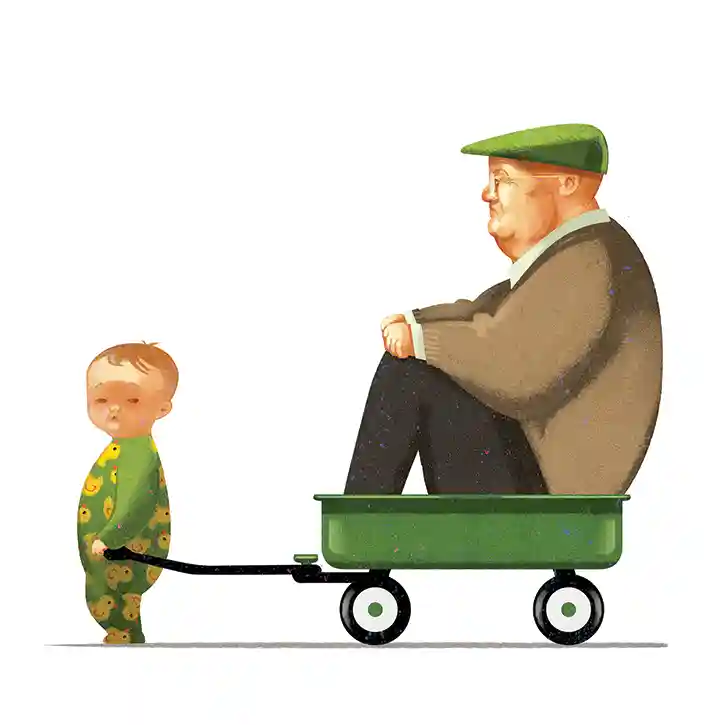

En mi opinión, el problema demográfico más importante que nos tocará resolver en los próximos años no es el decrecimiento poblacional, sino cómo se recompondrá la población. Un reto particular es el grupo de adultos 65+, que entre 2025 y 2050 casi se multiplicará por tres llegando al 20 % de la población. Por otro lado, la población menor a 25 irá perdiendo peso relativo con respecto al total, del 42% actual, sería 30% en 2050.

Hay dos grandes retos de la transición demográfica en los próximos años. Primero, comparado con otros países que ya pasaron por eso, en México ocurrirá más rápido; segundo, nos pesca con renta per cápita menor. Ahora, una visión catastrofista de poco sirve, la urgencia es planear y adoptar visiones de mediano y largo plazo.

Una de las mayores complicaciones de la parte económica de la transición es que la economía política privilegia el corto plazo. Presento aquí cinco elementos, no exhaustivos, en los que políticas públicas, sector privado y desarrollo institucional pueden contribuir a una transición más ordenada y a mejorar el bienestar de toda la población.

1) Sistema de pensiones viable: urge una ley marco que rija, al menos en recursos públicos, un sistema tan fragmentado como el mexicano. Una esperanza de vida creciente requiere que las personas trabajen un mayor número de años. Se hicieron dos reformas en los últimos años, 2020 y 2024. Ambas fortalecen el sistema de cuentas individuales, lo que puede ser muy bueno a largo plazo.

Sin embargo, quedan dos asuntos identificados (pudieran ser más) por resolver. Primero, tenemos una larga generación de transición, con derecho al sistema de reparto anterior. Al menos en los próximos años, el gasto en pensiones todavía va a crecer mucho y estrangulará todo el sistema fiscal.6 El análisis de qué hacer con la generación de transición es complejo e imprescindible. Segundo, tenemos un gran número de personas en la informalidad y la urgencia de asegurar la viabilidad financiera de la pensión no contributiva que se financia con impuestos generales.

2) Financiamiento del sistema de salud: una transición demográfica trae de la mano una transición epidemiológica. Cuando la población es relativamente joven se tienen más enfermedades contagiosas; con una población mayor las crónico no transmisibles (hipertensión, problemas renales, cánceres, etcétera) irán ganando terreno. Dichas enfermedades son muy costosas por el tipo de tratamientos y su duración. Se tienen que hacer previsiones financieras.

El presupuesto del paquete económico 2025 da un horizonte complicado. Las necesidades de bajar el déficit llevaron a un recorte en presupuesto federal en salud, con lo que el gasto federal quedó en un bajísimo 2.5 % del PIB. Es indispensable una ampliación del presupuesto.

3) Economía de los cuidados: quizá será la gran revolución en la política social del siglo XXI. El cambio en las estructuras familiares, junto a mayor esperanza de vida y la creciente población con enfermedades cognitivas y mentales, puede provocar que muchos viejos queden desamparados. Debe agregarse la atención de infancias y personas con discapacidad. La atención de un familiar, en algunas circunstancias, puede ser una tragedia personal. Suele haber un problema de género relacionado con una carga desproporcionada para mujeres. Lo alentador es que, con el diseño correcto, un sistema de cuidados genera externalidades positivas sobre el mercado laboral, el fisco y toda la economía.

4) La migración: un tema ignorado. Es probable que los cambios demográficos en México y toda la región generen dinámicas migratorias complejas, adentro de los países y en el resto del mundo. En la medida de lo posible conviene que esto ocurra en procesos ordenados. Hay que resaltar que la migración tiene efectos conjuntos en las pensiones, la salud y los cuidados.

5) Inversión pública en infraestructura. Teniendo poco espacio fiscal y las presiones derivadas en gasto social por envejecimiento, es muy fácil que ésta se desplome. Eso daña el crecimiento potencial y puede generarse un círculo vicioso. Con poblaciones de adultos mayores votando por incrementos en servicios y transferencias, la economía política juega en contra. Será importante desarrollar esquemas adecuados de financiamiento y cuidar la incidencia intergeneracional.

La transición demográfica en México no es reversible, tampoco es una desgracia. Como activos tenemos una población que todavía es relativamente joven y la tasa de fecundidad que si bien está cayendo, no se ha desplomado. Esto significa, en términos de población, que nuestro país tiene una posición más favorable que la mayoría de las economías desarrolladas y nuestros competidores asiáticos. Por el lado de los retos, una recaudación tributaria escueta y poco espacio fiscal restringen enormemente las políticas públicas disponibles. Tampoco ayuda que hay una economía política difícil cuando los costos son en presente y los beneficios a futuro, el aplazamiento se da natural.

Los siguientes veinte años no serán testigos de una despoblación en México. Se trata de un envejecimiento poblacional: habrá menos niños y jóvenes y más adultos mayores. En términos de finanzas públicas se tendrán que balancear las cuestiones sociales (pensiones, gasto en salud y sistema de cuidados) con la inversión pública en infraestructura, necesaria para el crecimiento y el bienestar futuro. Por otro lado, será necesario ordenar la migración, tanto internacional como intranacional, con su enorme capacidad de transformación social.

El mayor error es ignorar la transición demográfica. Su influencia sobre la mayoría de las cosas que consideramos relevantes será enorme. Queda la duda hasta dónde nuestras instituciones están diseñadas para el largo plazo. Tenemos la certeza de que una buena planeación crea una diferencia abismal en bienestar para millones de personas.

Héctor Juan Villarreal Páez

Profesor investigador EGyTP y Líder de la Iniciativa para la Transición Económica y Demográfica (ITED) en el Tec de Monterrey

1 Warren, T. “Population”, American Journal of Sociology, 34(6), 1929, pp. 959-975.

2 Había opiniones muy radicales sobre este asunto. Pueden revisarse las publicaciones del “Club de Roma” de la época. También hubo novelas y películas distópicas en donde la sobrepoblación era tema central, por ejemplo, Cuando el destino nos alcance.

3 Remplazo necesita ser mayor a 2 por niños que mueren antes de llegar a edad reproductiva, un ligero mayor nacimiento de varones, y complicaciones de partos. Al bajar la mortalidad infantil y juvenil, el valor de remplazo pudiera estar más cerca del 2.

4 Una notable excepción sería Estados Unidos en los ochenta, que tuvo aumentos importantes en fecundidad. Después de la crisis financiera de 2008, su fecundidad cayó a niveles similares a los de Europa Occidental.

5 Para una amplia discusión sobre el tema, recomiendo consultar Doepke, M.; Hannusch, A.; Kindermann, F., y Tertilt, M. “The Economics of Fertility: A New Era”, National Bureau of Economic Research, 2022.

6 El CIEP en su documento “Implicaciones del paquete económico 2025” señala que el gasto en pensiones incluyendo las no contibutivas representa más del 40 % de los ingresos tributarios.