De la forma: dos no son más que uno

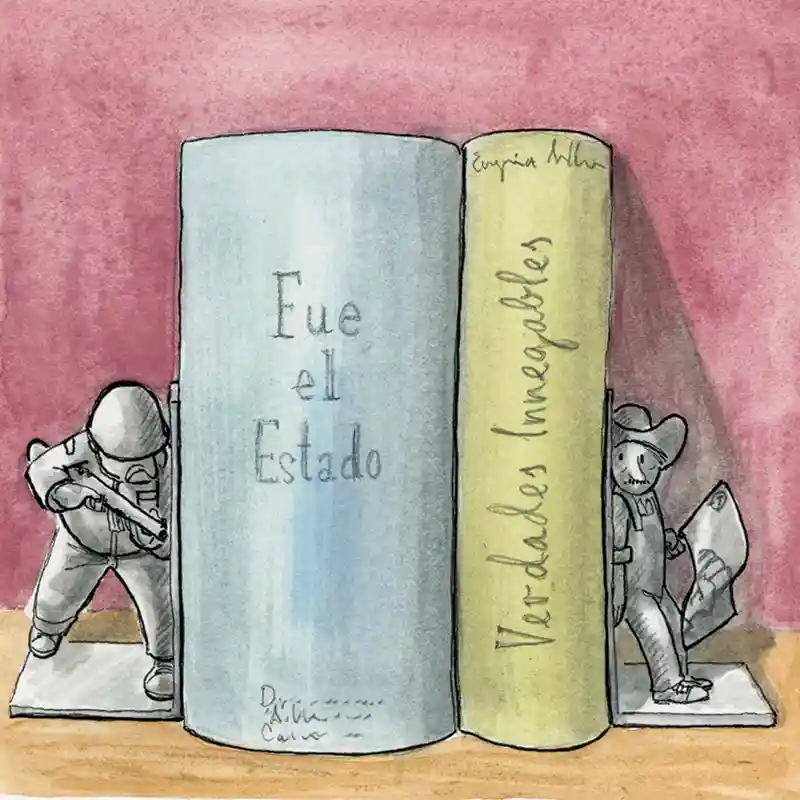

Muchos esperamos que los informes públicos del Mecanismo de Memoria Histórica conduzcan a una discusión renovada, informada, amplia y disciplinada sobre la naturaleza, modalidades y consecuencias políticas y humanas de lo que se conoce como Guerra Sucia. Pero de inmediato surge un asunto espinoso: la obligación del reseñista de denominar en plural un objeto que debió ser sólo uno. El documento Fue el Estado, 1965-1990 lo firman los comisionados Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart; Verdades innegables. Por un México sin impunidad sólo lo firma Eugenia Allier.

El decreto presidencial que el 6 de octubre de 2021 creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 ordenaba a ésta, en su artículo cuarto, presentar al “Ejecutivo Federal, a las víctimas, sus familiares, a las personas sobrevivientes, un informe final de esclarecimiento histórico de los hechos, procesos, instituciones y responsables que hicieron posible la comisión de graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano”. El lector tiene que ser flexible e imaginativo para asumir que dos informes son uno. El lector tiene que ser tolerante para obviar la obligación de la minoría de plegarse a la mayoría de la Comisión. Las diferencias sustanciales se resolvieron de manera colegiada y, en último caso, con el recurso a un voto particular de la minoría en el formato de un informe único. No es un asunto formal: es la enfermedad sectaria de la cultura política haciendo estragos en el trabajo colegiado de una comisión del Estado mexicano. Más aún, es un síntoma de la manera en que una responsabilidad pública languidece en aras de que alguien se salga con la suya.

Del número al indicador

Tomará su tiempo un análisis objetivo y pormenorizado de los números absolutos, porcentajes, mapas y sujetos (represores, víctimas, instituciones) incluidos en los informes. No es una tarea menor construir un diagnóstico sólido, de buena fe, teniendo a la vista aquellos datos significativos de los informes. Sobre todo, será de suma utilidad someter a prueba lo que podríamos llamar las familias o grupos afectados, verdaderos grupos de riesgo, propuestos en el informe de la mayoría: catorce “al menos”. Se trata de una concisa desagregación de la categoría “víctimas” en subconjuntos sociales, culturales y políticos, una operación que los hace manejables y perfectible en ulteriores estudios; aún hay mucho que hacer con las grandes estimaciones agregadas. Según Fue el Estado, para el periodo 1965-1990 las víctimas de violaciones graves de derechos humanos fueron 8523. Esta categoría madre, violaciones graves de los derechos humanos, fue desagregada por los comisionados en doce modalidades: asesinatos, encarcelamientos ilegales, desapariciones forzadas permanentes o temporales, desplazamientos de poblaciones, violaciones, etcétera.

Entiéndase: cada violación de derechos es una tragedia individual, familiar y comunitaria, única, irreductible y que se puede comunicar sólo de manera imperfecta por la víctima. Pero entiéndase también: la frecuencia y amplitud de esas violaciones en el mapa geográfico y social de la nación interesan para llegar a conclusiones que hagan inteligibles sus efectos generales. Aunque se trate de una inquisición salvaje y de suyo desconsiderada, hago la pregunta: ¿fueron muchas o pocas las violaciones graves a los derechos humanos entre 1965-1990? Sea la respuesta afirmativa o negativa, ¿medidas con qué vara, comparadas con qué otras experiencias, con cuáles otros momentos? Los grandes indicadores demográficos de los setenta (población nacional, por estado o región; población rural contra urbana) sirven de poco. Para construir un índice de la represión necesitamos un inventario de movimientos campesinos, obreros, de colonos o comerciantes, un conteo de demandas y daños (por la tierra y recursos agrarios, salario, libertad sindical, precios, contra monopolios e impuestos, libertades ciudadanas y políticas, etcétera): un mapa de los conflictos. Como adelanta Fue el Estado, una relación de los éxitos y fracasos de quienes se movilizaron.

No hay un número que exprese el tamaño del infierno. No se trata de eso. Pero darle visos de una objetividad a la Guerra Sucia mexicana (y en este sentido Fue el Estado es una contribución importante) permite abandonar hábitos mentales que lastran nuestro entendimiento del fenómeno represivo. Uno fundamental es la creencia de que el número determina el tamaño y la naturaleza del agravio. El 2 de octubre en Tlatelolco ha hecho escuela: ¿es “más” crimen si las cifras de muertos se acercan a las centenas como en su momento informó —de manera errónea— The Guardian y “menos” crimen si el número se establece en las decenas? Esta aritmética absurda no considera que los delitos gubernamentales de la Guerra Sucia se definen por la violencia desmesurada ejercida por una autoridad política en contra de civiles con derechos irrenunciables. Pero con frecuencia hay otros elementos en juego. Aunque suene extraño, no es rara la traición (así en Tlatelolco, de parte del gobierno) como agravante de los crímenes oficiales; ese tipo de elementos, que oscilan entre lo objetivo y lo subjetivo, deberán considerarse en aquellos estudios que profundicen en la violencia política.

Represión de la política normal: la historia no contada

Ejidal, pueblerina, municipal, regional y, sólo en ocasiones, nacional, la historia política de la democratización de la vida pública suele quedar fuera del registro de la Guerra Sucia u ocupar un lugar secundario. Intolerancia, hostigamiento, persecución y violencia contra individuos y colectivos que pugnaban por organizarse de manera autónoma, participar en comicios; defender una victoria en las urnas; pedir o proteger recursos agrarios (tierra, agua, bosques); conseguir o legalizar suelo urbano, entre otras, son piezas de un rompecabezas histórico al que pronto, sospecho, no le alcanzará el título “Guerra Sucia”. Desde mi punto de vista, el mayor aporte de los comisionados es exhibir y consolidar un campo en expansión como relevante para entender la represión de los gobiernos nacionales y locales del periodo 1965-1990. El número más elevado de víctimas, en las catorce categorías trabajadas por los comisionados de la mayoría, son del grupo político-partidario: 2689. Se entiende que esas víctimas militaban en organizaciones pacíficas que, sobre todo, competían electoralmente.

Hay situaciones límite en este campo. Una primera, las “ejecuciones de al menos 25 militantes de […] la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo en Juchitán, Oaxaca” entre 1976 y 1989. Otra más: 458 homicidios políticos de militantes del Partido de la Revolución Democrática poco antes de su fundación en 1988-1989 y hasta 1994. Me atrevo a decir que se trata de un nuevo eje para entender el México del último medio siglo. No es que sea nuevo en términos historiográficos; es un camino que la historia política más sensible ha recorrido. Es nuevo porque el papel bisagra que le otorgan los comisionados —y no sé si sean conscientes del hallazgo— redunda en un énfasis que hace inteligible la historia simultánea de la represión y de la democracia con un acento en los estratos (por no hablar de la clase) y la raza. Juchitán en el caso de la COCEI, de un lado, y los asesinatos políticos de militantes del PRD, del otro, trazan una senda de sangre en plena modernización salinista. Un camino que hace porosa la cota de 1990: “Los homicidios de perredistas se concentran en cuatro estados, en los que se registran 77 % del total de los casos: Michoacán (27 %), Guerrero (25 %), Oaxaca (15 %) y Puebla (10 %)”.1

Hacen bien los comisionados de la mayoría en remontar ese acoso criminal contra la disidencia político-electoral a los tiempos de la matanza en León contra los sinarquistas (otra vez raza y clase) o a las jornadas en favor de la democracia electoral en San Luis Potosí o Baja California durante los sesenta. Pero ya en los setenta, con el despliegue de la Guerra Sucia, esas luchas por el control de los poderes locales, al parecer, estaban cambiando su rostro.

Vale la pena inquirir hasta qué punto se estaban separando las luchas por la democracia electoral a secas (si tal cosa existe) de otras que hacían de la democracia electoral un medio, la caja de resonancia para la defensa y promoción de recursos materiales y prácticas como tierra, agua, suelo urbano, comercio justo, o el rechazo a impuestos y autoridades locales abusivas, etcétera. La intensidad de esa lucha, dispersa en el país, se contrarrestó de manera fragmentaria por esas formas de guerra sucia dirigidas contra grupos de campesinos, de colonos urbanos, de defensores de recursos naturales, que los comisionados de la mayoría hacen bien en identificar, singularizar y contabilizar. Y dada la naturaleza de esos conflictos tiene sentido otra propuesta más o menos implícita del informe Fue el Estado: que el engranaje represivo implicó un funcionamiento de todas las esferas de autoridad, pero con una notable participación de gobernadores y poderes formales e informales locales (policías, guardias blancas, paramilitares), a veces en connivencia con las comandancias de las zonas militares.

Dilema falso: no había otro camino

El informe Verdades innegables establece que desaparecieron 1103 personas durante la Guerra Sucia; esto es: personas “que, desde su detención, no han sido presentadas o no han sido localizadas hasta el día de hoy”. Esa consolidación de cifras es importante porque será una base para siguientes pesquisas y discusiones de diversa índole. El pico de las desapariciones en México se localiza en los años 1974-1977, que representa 55 % de los casos entre 1965 y 1990. No es evidente que los casos de desaparición de personas en el periodo correspondan a una sola modalidad de disidencia, por ejemplo, personas que optaron por la militancia clandestina armada. En ese conjunto de tragedias personales se recogen agresiones del gobierno contra disidencias no armadas. Sin embargo, y por las razones que sean, la militancia clandestina armada es la que llama más la atención de los investigadores académicos y de los periodistas (estamos ante un boom de publicaciones académicas, testimonios, tesis). A la luz de los dos informes hoy disponibles quizá sea el momento de plantear si es verdad que, a partir de algún momento a inicios de la década de 1970, los que siguieron la ruta armada clandestina como forma de lucha no tenían otro camino a la vista.

Por mi parte, la respuesta es un no rotundo. Para tal efecto, tengo los datos de los comisionados y noticia de una creciente literatura sobre las luchas democratizadoras en México. El propio seguimiento que se hace en el informe Verdades innegables de la trayectoria de algunos disidentes muestra que la lucha armada no era un destino sino una opción, cuyas fases previas pueden llevar a más de un lugar político y no a empuñar las armas. Y la suma de agravios gubernamentales contra los subconjuntos propuestos en Fue el Estado ratifica esta aseveración. Relativizar e incluso suprimir el estribillo “no había otro camino” como premisa histórica de la disidencia armada para, al mismo tiempo, explicar con mayor amplitud la Guerra Sucia, abre derroteros a la investigación académica. Más importante aún, se define un programa más sutil y poderoso para historiar las luchas por la democracia y las políticas públicas en que se sustenta.

El pleno reconocimiento de la disidencia pacífica (de campesinos, obreros, sindicalistas, estudiantes, colonos, votantes, comerciantes, defensores de recursos naturales, políticos), entendida como una práctica política riesgosa y objeto de violencia gubernamental descarnada, planteará dilemas éticos. Estos serán inescapables para la historia política y para las políticas de la memoria. No sé hasta cuándo sea posible seguir utilizando eufemismos o de plano omitir términos precisos para actos claramente criminales de la disidencia armada clandestina, como el homicidio a sangre fría de veladores o policías de crucero o el secuestro para obtener dinero. Éstos son estigmas en el alma nacional —hoy en día— y debieron ser replanteados en los informes, como una de las tantas profilaxis que exige nuestra saturada y desorganizada memoria mexicana.

Ariel Rodríguez Kuri

Historiador. Es investigador en El Colegio de México.

1 Entrevista con los comisionados, 3 de junio de 2021; Combes, H. “Matar candidatos en México. El PRD en los años 90”, Noria Research, consultado el 21 de septiembre de 2022, ambas citadas en Fue el Estado, pp. 2-3, 188.