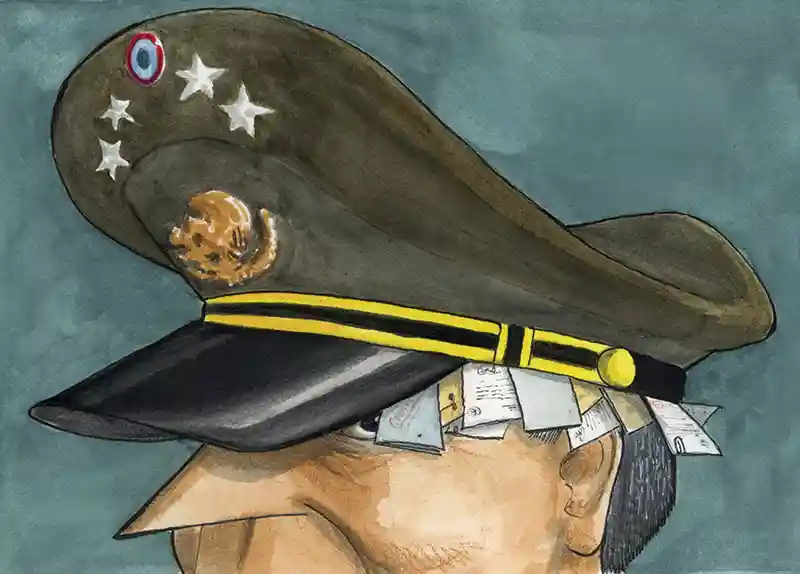

En los últimos meses, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico publicó sus conclusiones sobre la represión estatal entre 1965 y 1990 en los informes Verdades innegables y Fue el Estado. Por desgracia, ambos documentos tienen el mismo problema: la falta de acceso a los archivos militares que el Estado prometió en un inicio a las personas a cargo de las investigaciones. Más de trescientas solicitudes de entrevistas con personal militar fueron rechazadas.

Esto muestra que el tipo de justicia transicional, que ha dado forma a la política contemporánea en Perú, Chile y Argentina, sigue siendo letra muerta en México. Según Guillermo Trejo, Juan Albarracín y Lucía Tiscornia, este fracaso tiene efectos perniciosos a largo plazo, como la expansión del crimen organizado y la omnipresencia de la impunidad judicial.1 México, como comenta el historiador Thomas Rath, todavía vive en el “impuniverso”.

A pesar de esa debilidad compartida, los dos informes son muy diferentes. El primero, dirigido por Eugenia Allier Montaño, es un ejercicio cínico de la politización de la memoria. Analiza muy poca información más allá de lo descubierto por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de 2006.2 Afirma que la masacre de Tlatelolco de 1968 fue un “genocidio” independiente. Al hacerlo, crea una jerarquía de violencia de Estado: si Tlatelolco fue un hecho aislado, es posible conmemorarlo y al mismo tiempo olvidar las estructuras estatales que destruyeron (y siguen destruyendo) las vidas de miles de personas más.

El segundo informe, Fue el Estado, es muy distinto aunque no está exento de problemas. Es demasiado largo y da la impresión de que lo publicaron de manera precipitada. Como admiten los autores, la investigación tiene grandes lagunas. Sin embargo, es necesario reconocer que es un trabajo ambicioso y valiente que será referencia para la historiografía futura del México moderno. El informe sostiene que el Estado mexicano no se limitó al desarrollo de una campaña de represión moderna (o contrainsurgencia) para eliminar las guerrillas urbanas y rurales, ya que ésta fue mucho más amplia y difícil de contener. El Estado integró a las burocracias de los gobernadores, fuerzas militares, redes de espionaje, policía federal, estatal y municipal, y sicarios extraoficiales. Desmoronó el sistema judicial y extendió la impunidad para todos los actores con una insignia del Estado. En ese periodo las instituciones estatales cimentaron prácticas internas de disciplina violenta y extorsión. Además, se extendió el control hacia otros muchos “grupos marginados”, como campesinos, activistas de los derechos indígenas, demócratas rurales, cultivadores de drogas, ladrones urbanos, migrantes, trabajadoras sexuales y personas trans. Es decir, las “violaciones graves a derechos humanos no sólo fueron sistemáticas sino que tuvieron un carácter generalizado”. La política contrainsurgente no fue —en pocas palabras— un desarrollo al que el gobierno actual pueda poner límites. Fue el acontecimiento clave que dio origen al Estado mexicano moderno.

En sus cinco mil páginas, Fue el Estado describe docenas de incidentes en los que las fuerzas del Estado emplearon técnicas de contrainsurgencia, como la tortura, los asesinatos en masa y la reconcentración de pueblos. Pero destacan algunos incidentes. La masacre de decenas de campesinos totonacas que ocurrió en 1970 en el remoto pueblo de Monte de Chila, en la sierra Norte de Puebla. Allí, los soldados mataron a tiros a invasores de tierras, quemaron vivos a mujeres y niños, y luego acamparon durante tres meses en el terreno para impedir que los lugareños recogieran a los muertos. El general Eusebio González Saldaña estuvo a cargo. Hubo una campaña antinarcóticos, la Operación Cóndor, que se extendió por gran parte del oeste de México y registró masacres militares (como los trece civiles asesinados en Santiago de los Caballeros, Sinaloa, en noviembre de 1976), abusos públicos (como el ahorcamiento de indígenas sospechosos de cultivar opio), y una red de centros de tortura donde golpeaban a los traficantes, los sumergían en agua, los semiahogaban y, si no podían pagar un soborno, los asesinaban. Además, las redadas periódicas concentraban a trabajadoras sexuales, niños en situación de calle y consumidores de drogas en un sistema de pisos francos urbanos, donde los torturaban y extorsionaban. Según una estimación, el centro de tortura La Vaquita, de Ciudad de México, retuvo a más de 24 000 trabajadoras sexuales entre 1974 y 1979 —esto es más que el total de estudiantes comunistas agredidos por el Estado mexicano durante toda la Guerra Sucia—.

Como deja claro Fue El Estado, esos incidentes son la “punta del iceberg”. Conocemos las redadas urbanas en Ciudad de México (hay investigación sociológica sobre el trato que recibían las trabajadoras sexuales) o en Tuxtla Gutiérrez (donde Víctor Ronquillo escribió una extraordinaria investigación sobre el asesinato masivo de personas trans de la ciudad a manos de policías estatales). Pero ¿qué pasa con el encarcelamiento masivo y la tortura de las personas marginadas en las docenas de centros urbanos alrededor de Ciudad de México o en la frontera con Estados Unidos? Sabemos de los cientos de víctimas de tortura en las celdas de la policía federal de Culiacán (porque metieron por error a un abogado con las víctimas campesinas). ¿Qué hay de las miles de posibles personas torturadas en los pueblos más remotos del Triángulo Dorado, a los que los investigadores de la comisión no pudieron llegar?

Incluso una perspectiva tan poco sistemática plantea vastas e importantes preguntas a los historiadores del México moderno. Quizá la más importante sea: ¿cuál fue la relación entre la represión estatal de los insurgentes guerrilleros y los delincuentes más ortodoxos? ¿Las técnicas de contrainsurgencia surgieron de las estrategias de prevención del crimen de mediados de siglo como sugieren las historiadoras Susana Sosenski y Gabriela Pulido Llano?3 ¿ Los soldados hicieron con los comunistas lo que llevaban haciendo décadas con los ladrones de ganado? ¿La retórica de guerra sucia del Estado, que afirmaba que los guerrilleros eran poco más que bandidos, sólo amplió su lista de las personas desechables para incluir a un nuevo grupo de personas?

¿O más bien las nuevas estrategias de contrainsurgencia chocaron con la policía ortodoxa y la moldearon? Si es así, habría que plantearse si fue un proceso orgánico, ascendente, en el que unos cuantos espías y policías emprendedores se dieron cuenta de que la mezcla de tortura e impunidad de la Guerra Sucia podía emplearse de manera provechosa para chantajear a los criminales. Si los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) o los batallones del Ejército en Guerrero se infiltraron en las operaciones policiales estatales de México, ¿la estrategia de contrainsurgencia también se esparció?

Hay algunas pruebas de eso. Los líderes de la policía estatal de Veracruz a mediados de los ochenta y de Chiapas a principios de los noventa eran veteranos de la Guerra Sucia y aplicaron políticas de tortura y extorsión en los dos estados.4

¿O, por el contrario, se trató de un proceso más maquiavélico desde arriba, en el que los altos mandos del Ejército y la policía mexicanos llegaron a la conclusión de que las tácticas de contrainsurgencia podían utilizarse tanto para regular el crimen como para proporcionar fondos a ambas organizaciones? ¿La contrainsurgencia se nutrió y creció con el apoyo de los de arriba?

De nuevo, hay evidencia de un grupo oscuro de policías y militares de alto rango que formó una mafia exclusiva y dominante que llamaron La Hermandad.5 Los policías callejeros no sólo extorsionaban con sobornos porque podían, sino porque tenían que pagar cuotas semanales a estos superiores. La violencia de la policía y el Ejército estaba institucionalizada y asegurada mediante sistemas internos de control psicológico y castigo brutal. Todavía existen tales sistemas. Por eso, no hay denuncias de militares o policías en México como en Argentina o Chile.

Aunque los autores del informe no hacen hincapié en esas cuestiones, su investigación también plantea algunas preguntas muy incómodas que deberían dar forma a futuras investigaciones.

En las décadas de 1960 y 1970, ¿cuál era la relación entre insurgencia y criminalidad? En el pasado, los historiadores mexicanos intentaron trazar una línea firme entre guerrilleros y delincuentes. Está claro que hay algo de razón en ello. Como argumenta Rodolfo Gamiño Muñoz, llamar criminales a los guerrilleros legitimó la contrainsurgencia.6 Y en comparación con los actores estatales, las guerrillas utilizaron la violencia de forma selectiva o defensiva. Pero no es toda la historia. La historia, como de costumbre, es un poco más complicada.

Las guerrillas secuestraron personas, robaron bancos y asesinaron a agentes estatales y caciques que intentaron reprimirlas. Llamaron a estas ejecuciones “ajusticiamientos”. Ahora, tras la Guerra Fría, nos resistimos a admitirlo, pero los cambios sociales a menudo requieren violencia. Como dijo C. L. R. James: “Los ricos sólo son derrotados cuando corren para salvar sus vidas”.

Además, estos actos criminales permitieron al Estado actuar con dureza contra la guerrilla. ¿Por qué? Porque la mayoría de la sociedad mexicana ya aceptaba la represión violenta y extrajudicial del crimen. La “Guerra Sucia” se apoyaba en las estimaciones clasistas sobre los bajos fondos desechables.7

Esto plantea otra pregunta incómoda. ¿Qué pasa con la relación entre el aparato de seguridad mexicano y la sociedad en general? Algunas de las acciones urbanas de la policía, como la detención masiva de niños en situación de calle y personas trabajadoras sexuales, fueron impulsadas por grupos de vecinos “preocupados”. Algunas masacres rurales son muy similares. Matanzas como la de Monte de Chila nunca fueron públicas porque eran apoyadas por grupos poderosos de rancheros locales. Recibieron impunidad porque la sociedad, como el Estado, no se preocupa por las víctimas. Parece que la “Guerra Sucia” sólo fue una breve extensión de ese “estado de excepción” para ciertos grupos radicales.

¿Es la guerra contra el narcotráfico contemporánea, con sus cientos de miles de desaparecidos y ciudadanos muertos, una extensión similar? ¿Es una guerra sin término basada en un pacto tácito, inconfesable y terrible, entre el Estado y la sociedad?

Benjamin T. Smith

Profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Warwick

Traducción de Noemí Morales Sánchez

1 Trejo, G.; Albarracín, J., y Tiscornia, L. “Breaking state impunity in post-authoritarian regimes: Why transitional justice processes deter criminal violence in new democracies”, Journal of Peace Research, 55.6, 2018, https://doi.org/10.1177/0022343318793480

2 Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, “Borrador del Informe de la Guerra Sucia”, 2006.

3 Sosenski, S., y Pulido Llano, G. (eds.). Hampones, pelados y pecatrices. Sujetos peligrosos de la Ciudad de México (1940-1960), FCE, Ciudad de México, 2020.

4 “Tarín Chávez, una historia terrorífica”, Proceso, 3 de noviembre de 2002.

5 Vera, D. S. “Hermandad controla a la policía capitalina”, El Financiero, 9 de marzo de 2005.

6 Gamiño Muñoz, R. Guerrilla, represión y prensa en la década de los setenta en México. Invisibilidad y olvido, Instituto Mora, Ciudad de México, 2011.

7 Para el temor generalizado de los bajos fondos, ver: Susana Sosenski y Gabriela Pulido Llano (eds.). Hampones, pelados y pecatrices: Sujetos peligrosos de la Ciudad de México (1940-1960), FCE, Ciudad de México, 2020.