Cuando Borges señaló que Kafka había logrado influir en el pasado, Andrés Neuman no tardó en afirmar que leer es un acto secretamente colectivo, pues su obra interviene en nuestra memoria y, al hacerlo, abre nuevas posibilidades para el futuro.

En 1925, mientras Hitler publicaba Mi Lucha, Stalin consolidaba su poder absoluto en la Unión Soviética y un coronel español de apellido Franco dirigía el decisivo desembarco de Alhucemas en la Guerra del Rif, el mundo avanzaba sigilosamente hacia un punto de no retorno. Aquel decisivo año, marcado por tensiones políticas, ideológicas y militares, sentaría las bases de los grandes conflictos que definirían el rumbo del siglo XX.

Entre tanto desasosiego, un abogado de origen checoslovaco, nacionalizado israelí, tomó una decisión que cambiaría para siempre el panorama de la literatura contemporánea. Max Brod, ignorando la última voluntad de su amigo Franz Kafka, fallecido tan sólo un año antes y quien le había pedido quemar todos sus manuscritos “hasta la última página”, sacó a la luz El proceso.

Han pasado cien años de esos sucesos, estamos en 2025 y se le atribuye a Mark Twain decir que “la historia no se repite, pero rima”. La frase encierra la despejada profundidad del enigma para tiempos en los que los fascismos y los populismos van de la mano de multimillonarios cuyas distorsionadas ideas de progreso moldearán nuestro futuro a costa de la democracia y la igualdad social.

Hay que volver a El proceso no sólo por su crítica a la corrupción gubernamental y los endebles sistemas de justicia, sino por prefigurar el desamparo del individuo moderno ante un poder descomunal, cada vez más incomprensible e inalterable. Su lectura en este año refleja la enajenación del ser humano en un mundo cada vez más ruin y anticipa la sensación de impotencia que caracteriza a la modernidad.

Y aunque Kafka ha sido diseccionado, reinterpretado y convertido en un adjetivo omnipresente a lo largo de esta centuria, en donde su obra ha sido leída desde el existencialismo, el marxismo, la teoría crítica, pasando por el Derecho y el psicoanálisis, hasta la cultura popular y el posmodernismo, siempre queda algo por decir, porque Kafka no sólo fue un escritor profético, sino una grieta en una realidad que sigue ensanchándose.

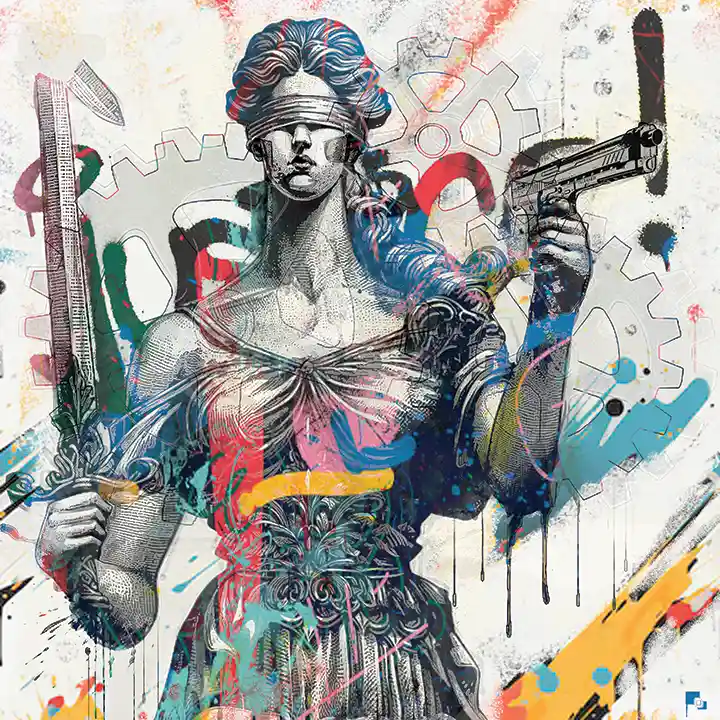

A la luz de una relectura de El proceso, a continuación presento dos reflexiones contextuales en torno al entendimiento de la justicia que nos corresponde asimilar a cien años de la publicación de este clásico literario.

1. Desde hace tiempo quedó claro que el Derecho no es justo por sí mismo. Pretende una corrección, pero ésta no es inherente a su estructura, sino que es una aspiración que depende de múltiples factores como la manera en que se interpreta, la voluntad política, la institucionalidad y, sobre todo, el entorno social. En esencia, el Derecho es un conjunto de reglas y principios que buscan ordenar la vida en comunidad, pero aplicarlo no siempre garantiza justicia.

De ahí un gran problema: que el Derecho parezca algo abstruso e inaccesible en gran medida se les atribuye a sus operadores, a los encargados de llevarlo a la práctica.

El señor K., protagonista de El proceso, es acusado conforme a leyes injustas y nadie es capaz de explicárselas. El Derecho, en lugar de ofrecer claridad, se convierte en un espacio donde las normas existen, pero su significado se diluye en la opacidad de quienes las administran.

Así, nos enfrentamos a una angustiosa paradoja: aquello que debería ser el instrumento idóneo para la justicia termina reducido a un mecanismo burocrático que opera sin rostro ni propósito claro, más preocupado por perpetuar su funcionamiento maquinal que por procurar ecuanimidad.

A lo largo de la historia, la complejidad ha sido una nota distintiva del Derecho. Aunque su sofisticación puede ser necesaria para abordar ciertas realidades, también ha servido como barrera de acceso y como excusa. Un sistema técnico lleno de reglas impenetrables y procesos interminables no sólo excluye a quienes más necesitan de sus garantías, sino que fortalece la discrecionalidad de los que se ostentan como sus dueños.

Se dice que la ley es el camino hacia la justicia, pero con frecuencia parece un laberinto diseñado para que pocos encuentren la salida.

Como una aparente respuesta para disminuir la creciente animadversión hacia la burocracia inherente al Derecho, diversos regímenes de corte populista han impulsado campañas para desregular y reconfigurar los sistemas de control jurídico, promoviendo una visión austera y desintermediada de la administración pública. Bajo el argumento de agilizar procesos y hacer al gobierno más accesible, estas iniciativas reducen estructuras sin atender la complejidad de sus fines, dejando en su lugar sistemas aún más discrecionales que dependerán del líder en turno.

En México, la denominada “reforma en materia de simplificación orgánica” busca reducir la burocracia bajo el argumento de ahorrar unos cuantos millones de pesos y eliminar trabas focalizadas en las funciones de organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Nacional de Transparencia, entre otros. Sin embargo, el riesgo es que se debiliten mecanismos esenciales de supervisión y rendición de cuentas, dejando a los ciudadanos en una mayor incertidumbre. Más aún, esta reforma podría no ser más que un pretexto para concentrar el poder en el Ejecutivo: se debilitan los contrapesos institucionales y se reduce la capacidad de la sociedad para exigir transparencia en la toma de decisiones.

Aunque este enfoque busca agilizar procesos, también considera que la eficiencia operativa puede sustituir los mecanismos institucionales sin consecuencias adversas. Al seguirse esta visión impulsada por dinámicas mercantiles y un pragmatismo tecnocrático cabe la amenaza de desmantelar garantías institucionales en favor de dinámicas quizá más expeditas pero, en definitiva, más susceptibles a intereses privados.

A la supuesta obsesión por hacer más eficientes los procesos jurídicos, subyacen esfuerzos por transformar la naturaleza misma del Derecho. Bajo pretexto de facilitar, se termina erosionando un sistema normativo diseñado para equilibrar el poder.

Si bien es cierto que la burocracia excesiva y la lentitud del Derecho frustran, la solución no puede ser eliminarlos de manera indiscriminada sin considerar consecuencias. Un Derecho sin controles, sin mecanismos de supervisión y sin instituciones que lo resguarden deja de ser un instrumento que pretende la justicia para convertirse en una herramienta discrecional al servicio del mejor postor. Precisamente, lo que le sucedió a K. en la novela; al despersonalizar y oprimir su existencia, el proceso jurídico lo convierte en una pieza de un amplio engranaje, donde su destino estuvo marcado por la ausencia de interlocutores que pudieran brindarle una mínima oportunidad de subsistencia.

Kafka nos muestra así el riesgo de un Derecho que, en lugar de servir a las personas, las subyuga a su merced, y donde el acceso a la justicia depende de la capacidad de resistir. Desregular no es regular mejor. Menos Derecho no genera un Derecho más eficaz. Antes que menospreciar y desmantelar al Derecho, habría que maximizar y dignificar a sus operadores.

2. Cuando se habla de razonamiento jurídico, casi siempre se alude al trabajo de los jueces, quienes suelen ser considerados los principales exponentes de este tipo de actividad. De hecho, entre los distintos operadores del Derecho, quienes ejercen como juzgadores son, en gran medida, las figuras centrales que han desarrollado con mayor rigor hábitos argumentativos más refinados, consolidando así su papel central en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

Por eso mismo, no hace falta decir cómo se han convertido en los principales adversarios de los regímenes en donde el poder busca concentrarse y la independencia judicial representa un obstáculo para sus ambiciones. Cuando se impide la supuesta transformación del sistema, la culpa será de los jueces, aquellos que gozan de muchísimos privilegios y que desde su posición institucional pueden frenar decisiones políticas sin someterse al escrutinio electoral.

Cualquier persona con un mínimo conocimiento del ámbito jurídico sabe que el contacto con el aparato judicial rara vez se experimenta como una garantía de protección y justicia. En lugar de ser visto como un refugio para la defensa de los derechos, la judicatura suele percibirse como una estructura imponente y amenazante, un entramado burocrático del que es preferible mantenerse alejado.

Así, al más puro estilo kafkiano, la mayoría de las personas no ven en los tribunales un espacio seguro, sino un campo de batalla donde la razón no determina el desenlace. Ante este escenario, la justicia se convierte en un juego de poder donde lo más sencillo será atacar y deslegitimar a quienes la administran. De este modo se erosionan la confianza en el sistema y se favorecen narrativas que justifican su desmantelamiento en nombre de la voluntad popular.

Por eso, las amenazas que enarbolan los líderes populistas —bajo pretexto de imponer reformas judiciales que cambien por completo el perfil de los jueces— cercenan avances institucionales en materia de autonomía y profesionalismo.

Da igual que los nuevos jueces no cuenten con experiencia, ni siquiera estén calificados o sean incompetentes para su trabajo en ocasión de su parcialidad, de lo que se trata es de mantener la apariencia de un sistema profundamente centralizado, donde las formas se preservan, aunque el fondo esté corroído. Cuando la justicia es un mero trámite y las decisiones responden más a la inercia del poder que a la búsqueda de equidad, la figura del juez se reduce a un engranaje prescindible cuya función se limita a legitimar fallos previamente determinados. Como se lee en El proceso: “Un solo verdugo podría sustituir al tribunal entero”.

Al momento en que el Derecho extravía su sentido, poco importa quién ocupa el rol de juzgador, porque la decisión no dependerá de él, pues, la solidez de los argumentos se ignora frente a la capacidad de imponer voluntades. La resistencia individual se enfrenta a una maquinaria que no admite cuestionamientos, donde todo intento de desafiar su lógica termina justificando su propia derrota.

Tan sólo imaginar cómo será el mundo en el bicentenario de El proceso, en el año 2125, produce un vértigo inquietante. No existe siquiera certeza alguna respecto a si la noción de justicia podrá trascender al avance tecnológico global.

Pero para qué imaginar si el presente ya nos ofrece un anticipo de lo que ocurre cuando se socavan las instituciones bajo el pretexto de la eficiencia, la austeridad o la voluntad popular. La eliminación de contrapesos, la erosión de la autonomía judicial y la desregulación disfrazada de simplificación no sólo afectan la estabilidad democrática, sino que colocan al ciudadano en un estado de incertidumbre permanente, donde el Derecho deja de ser garantía y se convierte en arbitrariedad.

En el país contamos con un renovado régimen que nos ofrece un panorama claro de hasta qué punto puede degradarse aún más un sistema legal ya de por sí bastante imperfecto. Con su interminable serie de experimentos jurídicos en materia de administración pública e impartición de justicia, no hay duda de que la lealtad política y la improvisación se han impuesto sobre la independencia judicial y el rigor técnico.

Al destruir el modelo de Estado democrático y desdeñar la mejor versión que ha mostrado el Derecho a lo largo del tiempo, a pesar de sus graves problemas, se actualiza El Proceso y se le añade denominación de origen.

Gabriel Zaid relata que el dicho popular “si Kafka hubiera nacido en México, sería un escritor costumbrista” tiene su origen en el particular y extravagante estilo de gobernar del expresidente Luis Echeverría, durante el inicio de la década de los setenta. Sin ponerse a dilucidar uno de los adjetivos literarios más utilizados (al tiempo que también más malinterpretados) para referirse a la obra del nacido en Praga, sirva esta sentencia para seguir llamando la atención sobre el carácter paradójico y confuso de nuestra cultura jurídica nacional; sobre la sutil ambivalencia que distingue a la legalidad en nuestro presente de una centenaria ficción kafkiana.

Habrá que insistir: el Derecho es una construcción humana sujeta a las intenciones, sesgos y limitaciones de quienes lo operan. Aunque no nos guste por sus imperfecciones y desafíos humanos, el Derecho sigue siendo la única alternativa real para evitar la ley del más fuerte. Sin sus estructuras, un escenario donde la arbitrariedad reemplace al orden jurídico y la justicia se convierta en venganza se torna cada vez más latente.

Juan Jesús Garza Onofre

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en El Colegio de México y el ITAM