Escribo esto en medio de una crisis. Estoy rebasada por las gestiones burocráticas que forman gran parte de mi vida laboral académica. Dedico horas a un constante papeleo que reduce el tiempo que, como filósofa, supuestamente debo dedicar a pensar. Procrastino la elaboración de un informe anual de todas las actividades desempeñadas —publicaciones, docencia, tutorías, conferencias—, con documentos probatorios incluidos. Papelito habla. Sin la constancia de participación el sistema no valida la actividad y se corre el riesgo de ser tachada de holgazana. En el vocabulario del rendimiento, esto se considera una falta de aptitud al no alcanzar la producción del año anterior. En la jerga meritocrática, implica un currículo que no será lo suficientemente robusto como para competir por una plaza o un aumento de nivel en la jerárquica estructura institucional. En mi día a día es el riesgo de no poder acceder a los incentivos económicos adicionales a la ya precaria paga.

Estaba en la fastidiosa tarea de renombrar los archivos que debo adjuntar al dichoso informe cuando recibí un mensaje de mi editora recordándome que este año se celebra el 50 aniversario de la publicación de Vigilar y castigar (1975) de Michel Foucault. Cerré la computadora y volví a leer el libro de tapa a tapa. Quiero creer que Foucault estaría contento de saber que decidí hacerme la loca con mis obligaciones, aunque fuera por unos días.

Vigilar y castigar es un libro sobre la transformación del sistema penal en la Francia de los siglos XVII al XIX, que curiosamente me sirvió para darle vueltas a mi crisis. Una crisis laboral que es también existencial y que aqueja hoy a muchas personas dedicadas a la academia, pero también al arte y la cultura.

¿Historia, filosofía o sociología? Aunque la nomenclatura es ambigua, está claro que el libro atrapa desde la primera página. Inicia con el relato de Robert Damiens, un hombre al que condenaron a morir despedazado en una plaza parisina en 1757. Se le acusaba de atentar sin éxito contra el rey Luis XV. La crudeza de la crónica puede considerarse como precursora del cine gore. El suplicio de Damiens, atestiguado por el pueblo en una especie de fiesta punitiva es, según Foucault, el símbolo de una forma particular de entender el castigo en el Antiguo Régimen: la inscripción del poder del soberano sobre los cuerpos de sus súbditos que, incluso después de su muerte, deja testimonio de su autoridad y sobre todo su capacidad de venganza. A ese cruel relato le sigue uno diametralmente distinto, elaborado tan sólo ochenta años después. Se trata del horario de la Casa de Jóvenes Delincuentes de París que estipula minuciosamente las actividades diarias de los presos. Marcadas por los redobles de los tambores, son actividades rutinarias, ejecutadas con el mayor orden y silencio posible, bajo el estricto escrutinio de la mirada de los guardias. De un lado, la crónica del espectáculo del suplicio sobre el cadalso. Del otro, la reclusión amurallada que supervisan unos cuantos. El relevo del verdugo por el vigilante. El cambio del cuerpo salvaje que grita de cara a los suyos, frente al cuerpo dócil que se aísla, disciplina y reforma. A pesar de la corta distancia que separa los dos relatos, la diferencia entre uno y otro, dice Foucault, es muestra de una radical transformación del sistema penal y del ejercicio del poder; una transformación que en la modernidad daría pie al surgimiento de las sociedades disciplinarias.

La pausa en las obligaciones laborales es siempre parcial. La bandeja de entrada no descansa. Recibo un correo que no puedo eludir. Es el resultado de la dictaminación anónima hecha por “pares” quienes han evaluado un paper que envié a una revista hace unos seis meses. Uno de los reportes, seguramente elaborado con ayuda del ChatGPT por la excelente síntesis de mis argumentos que ni yo podría haber hecho, sugiere sólo agregar un par de referencias. Me otorga la honrosa calificación de “Publicable con cambios mínimos”. Sonrío. El otro no opina lo mismo. Reconoce el trabajo de síntesis conceptual, pero considera que hay demasiadas interpretaciones abiertas, desapegadas de las fuentes, sobre el porvenir de la fenomenología, la rama de la filosofía en la que me especializo. La evaluación cierra con “Inaceptable para su publicación” y me hace pensar que quizá deba dedicarme a hacer paráfrasis eruditas. Atrapada en la marea del publish or perish, tengo que actuar con rapidez. No hay tiempo para lamerse las heridas. Siempre está latente el riesgo de ser considerada poco productiva. Me repito casi asfixiada por la atmósfera de competencia constante —con otros, pero sobre todo conmigo misma— que ya habrá oportunidades para proponer ideas que sean menos “a la letra”. Pero ¿se puede? Me pregunto genuinamente. ¿Cuál es el freno al mandato de la hiperproductividad? ¿Qué tan anestesiada me sentiré para cuando decida, por fin, escribir esa filosofía que invite a meditar sobre la vida de a pie? ¿Después de cuántos papers escritos para convertirse en número más que reportar? ¡Para! Tienes el privilegio de dedicarte a lo que te gusta, me repito. Es la culpa volviendo a aparecer cuando quiero protestar.

¿Qué similitud hay entre un preso del siglo XVIII y una “joven investigadora” del siglo XXI? Contagio institucional, podría decir. Para Foucault, la prisión moderna no se reduce al presidio, sino que se disemina en un “archipiélago carcelario” que incluye a la fábrica, el hospital y la escuela. Este espacio de reclusión, pero sobre todo de reformación, pues la cárcel aspira a reformar a los presos para reinsertarlos en la sociedad de la que han sido recluidos, alcanza su máxima expresión con el modelo ideado por (¡el filósofo!) Jeremy Bentham. Conocido como el panóptico, esta arquitectura circular dispone las celdas alrededor de una torre central que permite a los guardias ver a los prisioneros a través de vidrios opacos, sin que ellos sepan si están siendo observados. De un lado, el poder de ver sin ser visto. Del otro, la sensación inescapable de estar expuesto en todo momento. Esta incertidumbre genera un impacto psicológico tan profundo en los prisioneros que los lleva a autodisciplinarse: ante la posibilidad de ser observado, se asumen las normas y se somete voluntariamente al orden establecido. La represión penetra hasta el punto en que la vigilancia material es casi innecesaria. Basta la mera sensación de ser visto.

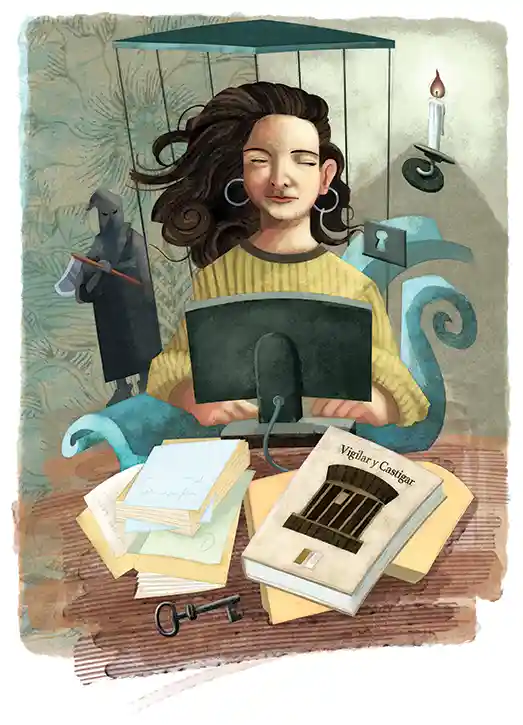

Aunque el ejercicio de violencia abierta como la infringida en Damiens ya no es necesaria en el sistema punitario moderno, ésta no ha dejado de existir. Al contrario, dice Foucault, muta a formas más sutiles, diseminadas y perversas. No es la violencia directa y coercitiva del cadalso, sino la de la construcción de una subjetividad disciplinada, dócil, callada. El verdugo con el hacha da paso a la potencial mirada del guardia, del líder espiritual, del médico, del profesor pero, sobre todo, la mía. Yo soy la vigilante por antonomasia y mis barrotes son esta computadora desde la que tecleo. La ficción de Orwell con utilería de la era digital.

¿Se pueden desmantelar las celdas que habitamos? Vigilar y castigar termina con una nota a pie de página. Una especie de “Continuará…” que interrumpe el libro para, como dice Foucault, simplemente dejar un trasfondo histórico del surgimiento de la sociedad disciplinaria moderna. Parecería como si tuviéramos que esperar una segunda temporada para saber qué pasa. Pero Foucault no elabora tal cosa. No hay norma que cumplir para lograr una emancipación, sólo un profundo diagnóstico que comprender y, en la medida de lo posible, criticar. Sin embargo, una frase que aparece en el primer volumen de Historia de la sexualidad (1976) sirve de hilo. “Donde hay poder hay resistencia”, dice Foucault. La expresión, digna de pancarta de manifestación, debe tomarse con cautela. Foucault es claro en argumentar que el poder no es algo que se tiene, no es una propiedad, sino una intricada red de relaciones, dinámicas y acuerdos implícitos y explícitos que nos coaccionan a través de las rondas de vigilancia de los guardias, pero también las fichas de ingreso a las oficinas, las recetas médicas de tranquilizantes, los exámenes, las autoevaluaciones. Contra cualquier interpretación ingenua, a esa lista también habría que agregar los ascensos, bonos y reconocimientos. Porque el poder disciplina a través del castigo pero también del premio. Escribo esto y reconozco las veces que he organizado eventos ajenos a mi investigación por el apremio de reportar actividades de gestión o las clases que he dado sin cobrar para hacer más competitivo mi CV. Yo también persigo disciplinadamente la promesa del premio meritocrático: la del ascenso, la del futuro mejor. Atrapada en esa trampa, me pregunto si la transgresión deviene en algo cercano a la locura. Esa locura que Foucault vio como un saber alterno, una nueva y a veces trágica razón que abruma, sí, pero también ilumina desde los bordes.

Ainhoa Suárez Gómez

Filósofa