No sé lo que había en la cabeza turbulenta y feroz de Francisco Villa, pero desde luego no la idea de una revolución social. Si le preguntaban por el orden nuevo que buscaba, mal describía una república de colonias militares, donde soldados que se hubieran ganado la tierra con las armas trabajaran y vivieran en una recia comunidad de temibles guerreros vueltos pacíficos agricultores.

Le dijo a John Reed: “Cuando se constituya la nueva república, pondremos al ejército a trabajar. Crearemos colonias militares, compuestas por los veteranos de la Revolución […] Mi ambición es vivir en una de esas colonias militares […] trabajar en mi propia granja, criando ganado y cultivando maíz. Estaría bien, creo yo, ayudar a hacer de México un lugar feliz”.

La historia lo escuchó. En julio de 1920, para que dejara las armas, el gobierno le dio la hacienda de La Purísima Concepción del Canutillo, 87 000 hectáreas con dos ricos valles cruzados por el río Florido. Había dentro de Canutillo otras dos haciendas, Las Nieves y Espíritu Santo, y varios ranchos, como los de Vía Excusada y San Antonio, en Durango, y Ojo Blanco, en Chihuahua. Antes de la Revolución habían llegado a pastar en Canutillo 24 000 ovejas, 4000 chivos, 3000 cabezas de ganado y 4000 caballos.

Cuando Villa y sus hombres se asentaron ahí, la bonanza se había ido, era sólo un recuerdo. Apenas había animales. La casa grande era una ruina. Tenía la forma de una gran plaza de pueblo, de cien metros por lado, pero sólo dos de sus muchos cuartos tenían techo, sólo se alzaba invicta la capilla sobre el paisaje desolado.

Canutillo era una obsesión de Villa. Para quedársela, en 1916 había matado a su dueño, Miguel Jurado, quien vivía ahí con su esposa y sus hijos: Carmen, de meses, Consuelo de 4 años y Bernabé de 12.

Villa cayó con sus hombres sobre la hacienda una mañana, mientras la familia Jurado desayunaba, detuvo al dueño y se lo llevó prisionero a la hacienda contigua de Torreón de Cañas, la cual también quería quedarse y había tomado de manos de su propietario, José Dolores Aranda. Villa encerró a Miguel Jurado en Torreón de Cañas y le exigió un pago de 50 000 pesos y la cesión legal de Canutillo.

La gente de Villa se llevó todos los animales de Canutillo, salvo una burra en la que la esposa de Miguel, con su hija de meses en brazos y sus otros dos hijos, recorrió los 40 kilómetros que los separaban de Torreón de Cañas. Ahí le permitieron al joven Bernabé ver a su padre. Su padre le dijo:

—Pretenden quitarme la tierra y la vida, pero sólo Dios me puede arrebatar la tierra.

Miguel Jurado pagó el rescate que Villa le pedía, pero no firmó la cesión de la hacienda. Villa mandó fusilarlo.

Según un testimonio recogido por Celia Herrera, en Pancho Villa ante la historia, Miguel había sido “torturado tan cruelmente” que había perdido la razón. La versión de su hijo Bernabé sugiere que conservaba su entereza. Bernabé le escribió a Celia Herrera:

Por haberse negado a firmar la cesión de la hacienda de Canutillo, Villa ordenó el asesinato de mi padre. Yo me abracé a su pierna derecha y con el cíntaro fui golpeado hasta sangrar, para apartarme de él, lo cual no fue óbice para que, montado en pelo en un caballo tordillo y por dentro de la barda del panteón siguiera al pelotón hasta el momento en que los disparos privaron de la vida a José Dolores Aranda, gordo y corpulento, en contraste con mi padre, alto y espigado, quien no admitió que lo vendaran al ser pasado por las armas.

Todo esto sucedió el 29 de julio de 1916, como parte de los daños que un Villa derrotado infligía a la zona de sus dominios en Durango, Chihuahua y Coahuila. En Canutillo, refiere Celia Herrera, los villistas ultrajaron también a dos mujeres, hermanas, Julia Morales y Juana Morales viuda de Lazos, al punto de escandalizar a los hombres de la hacienda. Para calmarlos, Villa les prometió que los dejaría libres. Sus cuerpos desnudos aparecieron tirados en el panteón.

No sólo Villa había ejercido un mando sangriento sobre Canutillo. También lo había hecho Tomás Urbina, su compadre y forajido fraterno de antes de la Revolución. Villa tenía debilidad por Urbina, según Friedrich Katz, porque había sido capaz de reclutar su propio ejército, pero durante sus correrías revolucionarias, Urbina siguió siendo el bandido de siempre, ocupado sólo en delinquir y hacerse rico. Por donde iba sólo quedaban pueblos saqueados y enemigos muertos, “reales o potenciales”, dice Katz.

Sigue Katz: “Gracias al robo, la confiscación, la extorsión y los rescates obtenidos por secuestros, Urbina había acumulado gran cantidad de riquezas: innumerables caballos y mulas, trescientas mil ovejas, muchas joyas y cincuenta y cuatro barras de oro, en pozos” (II, 105).

Villa resintió que Urbina estuviera cada vez menos dispuesto a pelear de su lado contra los carrancistas, que hubiera pensado incluso en cambiarse de bando y que se hubiera retirado de una ofensiva sobre El Ébano, lugar clave para para dominar la zona petrolera de Tampico y sus ingresos. Villa recibía informes enconados sobre la infidelidad de Urbina, su pasividad, sus titubeos y sobre los crímenes que cometía en “el Canutillo”. Decidió castigar todo eso ordenando el fusilamiento del lugarteniente de Urbina, el Mocho Borboa, pero Urbina se negó. Villa urdió entonces tomar por sorpresa la hacienda de Las Nieves, donde Urbina se había refugiado y desde donde controlaba con puño de hierro la región. Villa urdió una trampa. Dijo que le enviaran a Urbina un telegrama desde la oficina de telégrafos de Torreón, diciéndole que iba a verlo y que no se moviera de la hacienda. El telegrama le fue llevado a Urbina en persona, a caballo, hasta Las Nieves, lo cual tomó unos días, suficientes para que Villa rodeara Las Nieves y la atacara con su gente, bajo las órdenes de su temible ejecutor, Rodolfo Fierro.

Urbina fue sorprendido por la gente de Villa. Los vigilantes de la azotea de Las Nieves alcanzaron a dar la voz de alerta, pero Urbina fue tomado tan de sorpresa que, según una versión, Villa pudo acercarse hasta la ventana de la casa de la hacienda y ver que Urbina estaba en medio de una fiesta.

Hay otras versiones de lo que sucedió ese día en la hacienda de Las Nieves. Todas coinciden en que el asalto se consumó luego de un tiroteo y que Urbina sacó de la refriega heridas en el hombro, el brazo izquierdo y el brazo derecho. Villa se presentó entonces con la habitual pistola al cinto en la puerta de la casa de la hacienda a ver a su antiguo amigo. Urbina le dijo: “Yo nunca me esperaba esto de usted, compadre”. Dicen que Villa lloró al verlo y lo llevó del brazo a uno de los cuartos de la casa, donde platicaron por horas. Salieron los dos de su charla con signos de haber llorado. Según una versión del propio Villa, rescatada por Taibo, lo que hablaron fue:

Villa: ¿Por qué ya no quiso seguir conmigo, compadrito?

Urbina: Porque estoy muy cansado.

Villa: No, compadre. Lo que está es muy rico. Tengo pruebas de que usted me vendió en la batalla de El Ébano. ¿Cuánto le dieron las compañías petroleras? (Paco Ignacio Taibo II, p. 562).

Villa dispuso un coche para que Urbina fuera llevado a la estación Rosario del ferrocarril y de ahí a Chihuahua, para curarse las heridas. Hay dos versiones de lo que pasó después. Una es que Villa mandó a Fierro que siguiera el coche y matara a Urbina en el camino. Otra es que, cuando se fue Urbina en el coche, Fierro y sus hombres protestaron ante Villa porque perdonaba a Urbina, a partir de lo cual Villa autorizó a Fierro a hacer lo que quisiera. En cualquiera de las dos versiones el final es el mismo. Fierro hizo detener el coche donde iba Urbina a mitad del camino, lo bajó a él y a su jefe de escolta, Justo Nevárez, y los mató de un tiro en la cabeza a cada uno. En una versión citada por Taibo, antes de dispararle Fierro le dijo a Urbina:

—¿Por cuánto te compraron?

Al regreso de su ejecución, Villa le preguntó a Fierro:

—¿Cómo le fue, general?

Fierro, cuya matonería merece un lugar en la borgiana historia universal de la infamia, contestó:

—Urbina me pidió de favor que, en vista de que iba muy grave, mejor lo pusiera de una vez en descanso. Pues lo hice, con todo el dolor de mi corazón (Taibo, pp. 560-564).

No sabemos si esto es una forma del humor villista o una forma de la hipocresía del mismo palo. Tiendo a creer que lo primero, que Fierro dijo esto con una sonrisa de entendimiento y Villa la aceptó con otra de celebración por la piedad burlesca de su matón mayor.

Tratando de apaciguar a Villa, dice otra versión, Urbina le había dado cajas donde guardaba joyas, pero no las barras de oro. Villa dejó a sus hombres a cargo de buscar y rebuscar en la hacienda de Las Nieves los lingotes escondidos de Urbina.

Ésta y otras historias de muerte había regado Villa en Canutillo, cuando la hacienda le fue ofrecida, por fin, en julio de 1920. Ahora podría cumplir su sueño de vivir en una colonia militar y “hacer de México un lugar feliz”, como había dicho a John Reed.

Lo intentó, a su manera. Cuando tomó posesión de Canutillo reunió a sus hombres y les dijo: “Yo les enseñé a robar, a matar, y ahora les enseñaré a respetar y a trabajar”. En otra versión, les dijo: “Después de andar de revolucionarios y haberles dado manos libres, es tiempo de enseñarles a ser gente honrada”, advirtiendo luego que quien “cometiera el más insignificante delito contra la propiedad, sentiría el peso del castigo”.

Canutillo mejoró bajo Villa. La vida no era fácil en la hacienda. En los primeros días no había siquiera comida suficiente. Los nuevos avecindados se levantaban al alba y se dormían al caer la noche. Estaban, además, bajo el régimen de Villa, a la vez estricto, caprichoso, impredecible y mortal. El alcohol estaba prohibido. Por tomarlo, en el verano de 1921 fueron ejecutados seis vecinos, exceso que provocó un motín. Villa tuvo que huir de Canutillo el 23 de agosto y refugiarse en Parral, desde donde pidió auxilio militar al gobierno para someter a su propia gente. El diario La Patria de El Paso consignó así el hecho: “Seis trabajadores fueron ejecutados en Canutillo” (26/7/1921), y El Heraldo de Durango: “En Canutillo, ex villistas se rebelan contra su jefe” (26/11/1921).

La utopía villista no podía sino parecerse a su dueño.

Pero Canutillo mejoró. Al empezar 1921, el periodista Frazier Hunt vio a un Villa rebosante de entusiasmo perorar sobre los planos de reconstrucción de la casa grande de la hacienda. Todo estaba caído y los techos derrumbados. Pero Villa llevó a Hunt a un patio rodeado por cuartos de adobe donde habría de instalarse su mayor ilusión: la escuela.

En 1923, otro visitante, Fred Dakin, describió una cosa muy distinta: una hacienda que bullía de actividad, con nuevos establos y bodegas, veinticinco millas de líneas telefónicas, una oficina de correo, un telégrafo y una escuela para más de doscientos alumnos, el orgullo de Villa.

Canutillo mejoró, pero Villa siguió siendo el mismo. El 16 de septiembre de 1922, Sabino Villalba, compadre de Villa, administrador del rancho Ojo Blanco, fue ejecutado frente a su hijo menor, también llamado Sabino, acusado de haberse robado seis vacas de la hacienda de Torreón de Cañas. Había atentado contra la propiedad.

Había agravios en Canutillo y también había espías, pagados o inducidos por Jesús Herrera Cano, el mayor superviviente de la familia Herrera, hermano de los legendarios generales villistas Luis y Maclovio Herrera, cuyo linaje Villa había jurado borrar de la tierra porque en el año clave de la guerra civil, 1915, se habían pasado con sus tropas al carrancismo. Todo esto había tenido mortales e irreversibles consecuencias. Canutillo no era precisamente la colonia militar feliz que había soñado Villa. Era una extensión de Villa, no podía sino reflejarlo a él, y lo reflejó desaforadamente en un flanco apenas atendido que es el que se explora aquí: el de las mujeres que llevó a vivir, morir y enviudar en aquella hacienda marcada.

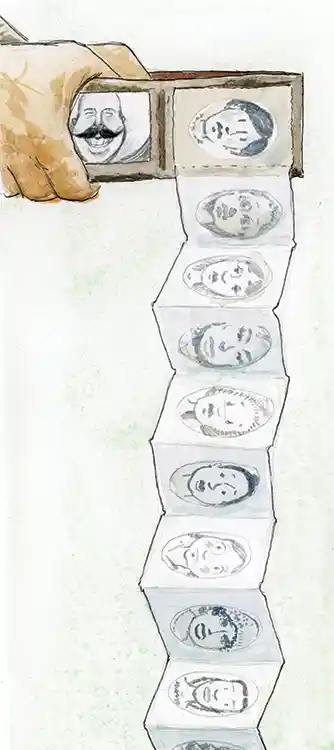

Cuatro mujeres llevó Villa a Canutillo y una más se le apareció ahí, después de muerta.

La primera fue María Arreola, quien vivía dentro de los linderos de la hacienda, en el rancho El Barranco. Villa la había levantado a los 16 años en una de sus correrías y la había llevado a El Barranco, cuando María tenía ya 21 años y un hijo de Villa, recién nacido.

La segunda mujer del serrallo villista de Canutillo, Luz Corral, había llegado el 16 de septiembre de 1920 a la casa grande de la hacienda. Villa la había levantado a los 18 años, en 1911, luego de tomar con sus tropas el somnoliento pueblo de San Andrés, Chihuahua. Se había casado con ella dos veces por lo civil, falsamente la primera, en 1911, y de verdad la segunda, en 1915.

La tercera mujer del serrallo de Canutillo fue Soledad Seáñez, con quien Villa se había casado en una ceremonia simulada, el 1 de mayo de 1919, y había tenido un hijo el 30 de abril de 1920. Villa puso a vivir a Soledad Seáñez, entonces de 22 años, en la casa de su lugarteniente y ejecutor, Ramón Contreras, a dos kilómetros de la casa grande de la hacienda, donde ya vivía Luz Corral.

La cuarta mujer que Villa llevó a Canutillo se llamaba Austreberta Rentería y tenía 29 años. Villa la había violado a los 25 y había tenido con ella una violenta, enredada e inverosímil relación, que se refiere adelante.

El fantasma de otra de las esposas de Villa, la difunta Juana Torres, había llegado a Canutillo poco antes de Austreberta Rentería, bajo la forma de una hija de Juana, a la que su abuela, doña Leonor Benítez, llevó a mostrarle a Villa, en solicitud de amparo y dinero. La niña se llamaba María Juana y tenía 6 años cuando llegó a Canutillo.

Aunque hay versiones de que Villa no se privaba de tomar a la avecindada que le gustara dentro de la hacienda, estas cuatro mujeres, María Arreola, Luz Corral, Soledad Seáñez y Juana Torres fueron su serrallo nuclear en Canutillo.

Cada una de ellas tiene su pequeña y honda historia.

A María Arreola, Villa la había levantado durante su batida contra la hacienda de Rincón de Ramos, en el partido del Oro, Durango, en 1917. La hacienda había sido defendida por un probable pariente de María, el Jorobado Teodoro Arreola, quien repelió el asalto a la hacienda al frente de la defensa social, como se llamaba entonces a las partidas de voluntarios armados que resistían en pueblos y ciudades el ataque de partidas revolucionarias. Nadie defendió así el poblado de Rincón de Ramos, crecido en torno de la hacienda, donde fueron fusilados 44 vecinos porque tenían armas bajo las camas y en los armarios y los juzgaron miembros de los defensas sociales que habían rechazado a los villistas en la hacienda. “Agarramos a las defensas sociales y los fusilamos a todos”, recordó el villista Adolfo Rivera. Testigos presenciales de los hechos dijeron al periodista Eduardo Ávila que todas las mujeres del pueblo fueron violadas, incluyendo niñas y ancianas. En medio de aquella ordalía, Villa encontró su propio trofeo en la muchacha de 16 años llamada María Arreola, a quien se llevó con él. La siguiente cosa que sabemos de María Arreola es que en 1921 estaba viviendo en el rancho El Barranco, dentro de la hacienda de Canutillo, y tenía un hijo de Villa, llamado Miguel.

De Luz Corral dice José C. Valadés que Villa la conoció durante su entrada triunfal al apacible pueblo de San Andrés, Chihuahua, al frente de sus tropas, en 1911. Con un golpe de vista Villa habría distinguido entre la multitud que lo vitoreaba a una muchacha que no era bella pero tenía el atractivo de sus pocos años y, añado, una mirada azul. Lo que Luz Corral recordaría más tarde es que un oficial villista se presentó en la tienda de su madre viuda, una recaudería, pidiéndole un préstamo de 2000 pesos para la causa. Mientras la madre de Luz explicaba que no tenía ni en sueños ese dinero, entró un pariente, su tío José Chavarría, y señaló con el índice a un hombre que herraba un caballo fuera de la tienda. “Ése es el mero jefe”, dijo, “Pancho Villa”. Villa vino a la tienda y le dijo a la madre de Luz: “No les haga caso a estos muchachitos. Ai denos un poco de comida y unos pantalones, que le pagaremos cuando gane nuestra causa”.

En su charla con la madre de Luz, Villa, quien según muchos testimonios tenía los ojos inquietos, bailando siempre en sus órbitas, buscando y registrando lo que veía, alcanzó a ver en la habitación contigua a una muchacha que fingía tejer, pero estaba en realidad muerta de miedo, atenta al hombre que hablaba con su madre. Era Luz Corral, entonces una muchacha de 18 años. Su madre le gritó que viniera al mostrador de la tienda para hacer la cuenta de lo que la gente de Villa se llevaba. Mientras hacía la cuenta, Luz Corral sintió que tenía “dos brasas en la cara”. Villa le dijo: “Oiga, señorita, por qué tiembla. Allá adentro estaba muy quietecita”. No tuvo respuesta. Villa salió de San Andrés con rumbo a Santa Isabel, pero volvió a los pocos días y empezó a decirle a la madre de Luz que quería casarse con su hija. La madre le dio vueltas como pudo. Villa volvió a irse pero dejó a dos hombres cuidando de la tienda y de la familia, por lo que pudiera pasar.

El tema del matrimonio con Villa ocupó la casa. Muchos años después, un cronista de Chihuahua, Alfonso Escárcega, le preguntó a Luz Corral si no había sentido miedo de casarse con Pancho Villa.

—Claro que sí —respondió la vieja Luz Corral—. Porque en esos días Pancho había matado a un tío mío. No, no me mires tan atento. Te voy a dar el motivo que tuvo. A mi pariente, le pasó igualito que a Claro Reza: traicionó a Villa y recibió lo que merecía, la muerte.

Como Tomás Urbina, Claro Reza había sido un forajido compañero de Villa antes de la revolución, pero se había vuelto espía de los gobiernos porfirianos de Chihuahua y había delatado a Villa. Villa había decidido matarlo y lo había hecho en una secuencia que envidiaría cualquier director de westerns, referida por Friedrich Katz:

Entró a Chihuahua a caballo, con paso lento, para encontrar a Reza. Se compró un gran cono de helado y lo iba lamiendo y mordiendo, cuando Reza salió de su cantina preferida, Las Quince Leguas, para enfrentarlo. Villa disparó sobre su antiguo compinche, lo mató y luego, con el mismo paso lento, salió en su caballo del pueblo sin que nadie se atreviera a perseguirlo.

Hay otra versión menos western de cómo fueron las cosas. Es de Reidezel Mendoza:

Claro Reza solía visitar a su compadre José Alcalá en un expendio de carne y platicar largo rato. Villa no lo encontró en su casa y supo que estaría en la carnicería, muy cerca del puesto Las Quince Letras por lo que se encaminó hacia allá, bajando por la calle Veintidós. Guillermo Carreón aseguró que “a la orilla de ese puente, junto al monumento a Joaquín Terrazas, se encontraba Claro Reza en animosa charla con Francisco Escobar y Miguel Barroterán. La inesperada presencia de Villa sorprendió a todos, especialmente a Reza que se inmutó visiblemente, quedándose todos sin acción, inmóviles. El gavillero José Sánchez advirtió: “Ai’tá Claro Reza”. Villa dijo que Reza se encontraba frente a la carnicería y al verlo, desmontó, se acercó a la puerta y le dijo: “Claro, baja que tengo un asunto que arreglar contigo”, y éste accedió: “Seguro”. Claro descendió a un canal, seguido por Villa, quien, echando mano a su pistola y, sin advertencia, le descargó por la espalda dos tiros de su pistola calibre 44; al sentirse herido, Reza corrió hasta caer en un puente cercano y su compadre, detrás de él, volvió a dispararle con su rifle, rematándolo de un tiro (Bandoleros y rebeldes…, pp. 369-386).

Villa se casó con Luz Corral en San Andrés, Chihuahua, el 28 de mayo de 1911. Hubo la ceremonia religiosa y la civil, pero ésta no fue registrada a tiempo y quedó en el aire. No así Luz Corral, a quien Villa tomó por compañera y con quien tuvo una hija, Luz Elena, nacida el 25 de febrero de 1912, pero muerta al año y medio de edad. No tuvieron más hijos, pero en el tiempo que sus azares militares lo permitieron, primero en la guerra contra el alzamiento de Pascual Orozco en Chihuahua, en 1912, luego en el levantamiento contra Victoriano Huerta, a partir de 1913, Villa vivió con Luz Corral y la tuvo por compañera, salvo que en 1913 se casó otra vez, ahora con una mujer llamada Juana Torres, noticia que devastó a Luz Corral, pero de la que se consoló pensando que Villa seguía viviendo en su casa, donde había instalado sus oficinas, puesto una línea de telégrafo y lo demás que necesitaba para sus tareas sedentarias. No sólo eso, sino que Villa le encomendó a Luz Corral, a quien llamaba “mi reina”, el cuidado de hijos que había tenido con otras mujeres: Agustín, hijo de Asunción Villaescusa, y Micaela, hija de Petra Espinosa.

Luz Corral vivía con ellos, en compañía de la hermana de Villa, Martina, todo lo cual le daba piso al pensamiento de que el hogar de Villa era el suyo y los demás, sólo aventuras.

Del día con día de su vida con Villa, Luz Corral dejó muchos testimonios sentimentales, tan elocuentes como edulcorados, entre los que se cuelan algunas verdades involuntarias.

Por ejemplo, ésta:

Un día, la cuñada de Luz, Mabel Silva, esposa de Hipólito Villa, le regaló un vestido color café que Luz estrenó para recibir a Villa. Villa notó el estreno y le dijo: “Qué bonito vestido trae mi reina”. Otro día Luz se puso un vestido verde, también nuevo. Villa le dijo: “Qué bonito vestido trae mi reina, aunque es muchísimo más bonito el que traía ayer”. Luz percibió en el tono de Villa un filillo de celos y corrió a su recámara a quitarse el vestido verde para ponerse el café.

Tras su derrota con el constitucionalismo, en 1915, sabiendo que venían tiempos amargos y violentos para él, Villa decidió que Luz Corral, con sus hijos entenados y su hermana Martina, pasaran a El Paso, Texas. Se casó entonces por segunda vez con Luz, para poder tramitarle el pasaporte y asegurarse de que tuviera la condición legal de ser su esposa en el exilio. El exilio duró cinco años. De El Paso, Texas, la tribu de Luz Corral pasó a La Habana, de donde regresaron en octubre de 1916 para radicarse en San Antonio, Texas. Tras su rendición y su avecindamiento en Canutillo, en septiembre de 1920, Villa ordenó el retorno de la tribu de Luz Corral y fue a la estación de ferrocarril Rosario, cercana a Canutillo, a recibir a los viajeros, el 16 de septiembre de 1920.

Luz Corral encontró la hacienda desolada. Las paredes tenían muescas de las balas de antiguas batallas. Los cuartos de la casa grande no tenían techo y había tanto zacate crecido que la hacienda daba un primer golpe de vista de panteón abandonado. Sólo la capilla parecía invencida por el tiempo. El altar conservaba sus ornamentos, los confesionarios estaban en su lugar, aunque sucios y polvorientos, llenos de telarañas. El oratorio estaba dividido en bodega, tienda y cuarto de herramientas. Por la noche sonaban los murciélagos que volaban dentro del templo, y había tropeles de ratas que despertaban, espantados, a Agustín y a Micaela. Pero la iglesia tenía techo y se alzaba sobre el abandono como único refugio.

En las fotos de la época en que Luz Corral llegó a Canutillo, puede verse a una mujer alta, fuerte, de facciones toscas que se suavizaban y hasta se embellecían al sonreír, labios gruesos, nariz ancha, ojos claros, normalmente entornados bajo la sombra de sus pronunciados arcos superciliares y su frente amplia, de fácil ceño.

Soledad Seáñez Holguín, la tercera mujer que Villa llevó a Canutillo, había nacido en San Isidro de las Cuevas, Chihuahua, en 1896. Tenía 19 años cuando conoció a Villa en Valle de Allende, donde vivía con sus padres. Según los vistazos que pueden darse a las pocas fotos que hay de Soledad Seáñez joven, era una mujer espigada, blanca, de ojos oscuros y facciones finas. Jessica Peterson y Thelma Cox, que entrevistaron a gente que conoció a Villa, la describieron en la foto que le tomaron el día de su boda como una mujer “delgada, ilusionada y delicada”.

Hay una versión romántica de los tratos de Villa con Soledad Seáñez, contada por la propia Soledad años después de los hechos. Según esa versión, Villa la vio sentada en la puerta de su casa haciendo una labor de costura y se prendó de ella. Preguntó por el pueblo quién era esa muchacha, hasta dar con un primo de Soledad, que tenía una foto de ella. Villa se apropió de la foto y la llevó en el bolsillo por dos años, hasta que pudo volver al pueblo de Valle de Allende, al frente de sus tropas, y conocer a Soledad y casarse con ella.

Una versión menos romántica es la que contó María Montes, viuda del general Luis Herrera, amiga de Soledad:

Luego de tomar con sus tropas Valle de Allende, Villa se presentó en casa de Soledad Seáñez diciendo que iba por ella. Melesio Seáñez, el padre de Soledad, le dijo a Villa que no se la podía llevar, pero Villa sacó entonces la pistola que siempre llevaba al cinto y Soledad saltó para aferrarse a él, diciendo: “Me voy contigo, pero no le hagas nada a mi papá”.

Una historia previa refiere que Soledad Seáñez estaba comprometida con el coronel carrancista Ignacio Gurrola, pero el día que los padres de Gurrola iban a hacer la petición de mano de Soledad, llegó la noticia de que Gurrola había muerto en una emboscada. “Para ese día de mi petición”, recordaría Soledad Seáñez, “mi madre me había preparado un vestido rosa fuerte, pero yo, sin imaginarme lo que iba a pasar, lo cambié por un vestido negro”.

El coronel Ignacio Gurrola, escribe Reidezel Mendoza, era el segundo del general Ernesto García, jefe de la Brigada Benito Juárez. La Brigada Benito Juárez había sido creada en Parral por los generales, entonces villistas, Luis y Maclovio Herrera. Gurrola había sido capturado el 22 de septiembre de 1917, en un lugar de nombre Rancho Viejo, por sus ahora enemigos villistas, antes sus aliados. No había caído en combate, como reportaron los villistas. Lo habían fusilado luego, en San Andrés, jurisdicción de Coronado.

Hay algo de agria historia de familia en la ruptura del villismo y el constitucionalismo en los territorios villistas por excelencia, del sur de Chihuahua y el norte de Durango, donde estaba Canutillo y donde resistían al villismo los Herrera, oriundos absolutos de Parral.

Los rivales de aquellos territorios enormes muchas veces se conocían en persona, eran a menudo paisanos, hijos de los mismos pueblos, incluso parientes, y sus pleitos tenían una ardiente carga personal, como era el odio de Villa contra los Herrera por su paso al constitucionalismo, razón y sin razón por las que Villa juró borrar de la tierra la semilla de los Herrera, una familia extensa y bragada, con un viejo patriarca, José de la Luz Herrera, al frente de sus seis hijos hombres, todos gente de caballo y carabina.

La realidad es que el novio de Soledad Seáñez, Ignacio Gurrola, el oficial de la Brigada Juárez creada por los Herrera, no había muerto en combate ni en una emboscada, sino que había sido hecho preso y fue fusilado después por sus captores villistas. En algún momento, Villa le reconoció a Soledad, según recordó ella misma, que era él quien “había mandado liquidar a Nacho para poder casarse conmigo”.

Villa y Soledad Seáñez se casaron el 1 de mayo de 1919 en Valle de Allende, un día después de la entrada triunfal de Villa en el poblado. Años después, en 1934, Soledad dijo ante un juzgado en Parral que había sido forzada a contraer matrimonio. “Yo tenía compromiso de casarme con un joven de mi voluntad”, declaró al juez, en un documento recobrado por Reidezel Mendoza, “pero al señor Francisco Villa se le ocurrió casarse conmigo. Me obligó por medio de terrible presión moral a acudir a la casa de la señora Guillerma Briseño (notable de Valle de Allende, en cuya casa habría de celebrarse la boda) y mandó luego a uno de los hombres de su escolta, llamado Baltazar Piñones, que se hiciera acompañar por uno de los vecinos más conspicuos de la localidad, el señor Baltazar Máynez, a efecto de que el señor Alejandro López Escalera, entonces juez del Registro Civil, no se resistiera a ir a la casa mencionada”.

Al juez Alejandro López, que en realidad ya no era juez, “lo levantaron de dormir”, sigue Soledad Seáñez, “y fueron con él a la casa de la señora Briseño, en donde, ya de madrugada, en presencia de algunas personas, se escribió una acta que el señor juez dijo ser de mi matrimonio con el señor general Francisco Villa, y que fue firmada por éste, por mí, por los testigos José Jaurrieta e Ismael Máynez, y por el señor juez del Estado Civil”.

Villa ordenó que hubiera bailes y fiestas en señal de regocijo por su boda. Sus hombres bebieron y bailaron hasta el amanecer celebrando que su jefe tenía nueva mujer. Soledad Seáñez dijo más tarde que hubo también una ceremonia religiosa, en la que un sacerdote nada más los “tomó de las manos, porque eran días santos y no podía haber velación”. También dijo después: “A nadie le deseo un matrimonio sin amar a la persona con quien se debe unir para siempre”.

Después de las fiestas, la pareja se dirigió a Parral, la ciudad de los Herrera Cano, que Villa había recapturado una de las tantas veces que la asaltó, y vivieron en la casa que Villa usaba ahí como cuartel general. Villa partió luego hacia Conchos.

A la hora de avecindarse Villa en Canutillo, Soledad vivía en su pueblo nativo, Valle de Allende, y tenía un hijo de Villa, llamado Antonio, nacido el 21 de abril de 1920. Villa le escribió un par de cartas a Soledad aplazando el día en que iban a reencontrarse, hasta que mandó a su lugarteniente Ramón Contreras a buscarla y traerla a Canutillo. Soledad llegó a Canutillo el 12 de diciembre de 1920, llevando en brazos a su hijo Antonio. No fue alojada en la casa grande de la hacienda, donde ya vivía Luz Corral, sino en una de las casas del entorno donde vivía el mismo Ramón Contreras.

En el verano de 1921 llegó a Canutillo el fantasma de una esposa difunta de Villa, Juana Torres.

Llegó bajo la forma de una hija que Juana y Villa habían tenido seis años atrás. La historia de Juana Torres habla con varias voces por sí misma.

Juana Torres vivía en Torreón y se ganaba la vida como empleada en una tienda de ropa. Cuando Villa entró a la ciudad, a principios de octubre de 1913, Juana tenía 16 años. Villa la vio y decidió casarse con ella a las volandas, el 7 de octubre, luego de que, según una versión, “la pretendiente obtuvo la licencia paterna”, pues era menor de edad. Según otra fuente, Juana se casó “contra su voluntad, para salvar la vida de su padre, quien había sido amenazado con ser fusilado si su hija no accedía” a las pretensiones de Villa. Según un testigo de los hechos, luego de apartarla con la mirada al entrar al pueblo, Villa había buscado a Juana, sin encontrarla, hasta que ordenó la captura de su padre, Zenaido Torres, y de sus hermanos, con sanción de fusilarlos si Juana no aparecía. Juana apareció entonces, dispuesta a casarse, si era por las dos leyes, la civil y la eclesiástica. Villa le cumplió a su manera lo que pedía y se llevó a Juana Torres a la ciudad de Chihuahua. La puso a vivir en una casa llamada la Quinta Prieto, donde Juana perdió un bebé y dio luego a luz a María Juana, el 29 de junio de 1915.

Eran los días en que Villa venía huyendo de sus derrotas en Aguascalientes y en Sonora, los días en que Estados Unidos había reconocido al gobierno de Carranza, los días que anunciaban para Villa un horizonte aciago de violencia y de persecución para su antes invencible ejército, del que quedaban sólo unos jirones, pero unos jirones capaces de ir y venir por Chihuahua y por Durango como una enorme guerrilla que tenía a ratos visos de un ejército regular, capaz de tomar ciudades.

Villa andaba también ocupado en el rescate de tesoros que había enterrado en sitios que sólo él sabía y de dinero que había dejado en manos de gente de su confianza. Algo de esto tuvo con Juana Torres. Había sacado medio millón de pesos del Banco Minero de Chihuahua y llevado parte del botín a La Quinta Prieto, donde Juana vivía, en veintisiete bolsas de 20 000 pesos cada una. Villa tomó dieciséis bolsas para él y dejó once bajo la custodia de Juana. El hermano de Villa, Hipólito, vino un día a llevarse las bolsas pero dijo a su hermano que sólo había encontrado nueve de las once. Villa montó en cólera, mandó detener a la familia de Juana y la hizo marchar escoltada por las calles de Chihuahua hacia la penitenciaría, junto con la misma Juana, que iba encinta.

Hubo entre la gente de Villa quien intercediera con éxito por Juana, y Juana fue devuelta a La Quinta Prieto pero encerrada ahí, sin saber lo que ocurría con su familia. Juana escribió entonces una carta a su madre, llena de improperios contra Villa. La carta desde luego fue entregada a Villa y Villa fue a La Quinta Prieto, hirviendo de la cólera. Zarandeó a Juana Torres y la hizo leer su propia carta en voz alta. Cada queja contra Villa que salía por la boca de Juana mientras leía su propia carta, le costaba un escupitajo de Villa. Luego de aquella escena, Juana perdió al bebé que cargaba, al que Villa se referiría más tarde diciéndole a un ingeniero Torres que a él y a Juana se les había “malogrado nuestro primer hijito”.

Hay otra historia de Juana y de Villa, una historia romántica y enigmática, referida por José C. Valadés. Según esta historia, ninguna mujer ejerció sobre Villa un influjo mayor que Juana Torres, “su segundo amor después de Luz Corral”.

Juana Torres era una mujer de bello perfil, nariz recta, ojos alertas, esbelta, trigueña, de labios finos y sonrisa invitante y de “vivísima inteligencia”, dice Valadés, “insinuante, caprichosa”, ante cuyos dones Villa se rindió al punto de que “quiso llevarla a la guerra, hacerla su compañera de aventuras, considerarla su inspiración guerrera”. No obstante, fue en aquellos días cuando Villa se casó con Luz Corral para que pudiera cruzar a El Paso como su esposa. La noticia de este hecho, dice Valadés, hizo sentir a Juana tan “hondamente herida y traicionada, que salió de Torreón rumbo a Guadalajara para no volver a ver nunca al hombre al que seguramente llegó a amar”.

La versión no romántica de los hechos dice que Juana Torres se exilió en Los Ángeles, con su madre, sus hermanas y su hija. Pero empezó a recibir amenazas anónimas, por sus vínculos con Villa. En febrero de 1916, se mudaron a El Paso y luego a Nueva Orleans, en ambos casos por acoso de los enemigos de Villa, quien para ese momento ya había asaltado Columbus y estaba a punto de recibir la represalia americana con la Expedición Punitiva del general Pershing, que cruzó la frontera en febrero de 1917.

En Nueva Orleans, Juana enfermó de “fiebre blanca” (tifo) y su hermano Zenaido de lo mismo, luego de lo cual Juana regresó a El Paso, demolida. Pero el mismo día de su llegada el alcalde de El Paso, Tom Lea, la deportó a Ciudad Juárez, donde le prohibieron residir también las autoridades antivillistas, temiendo que Villa atacara la plaza para recobrarla. Juana viajó entonces a Guadalajara, con su familia, en la segunda quincena de septiembre. Falleció a los pocos días en esa ciudad, el 26 de octubre de 1916, a los 19 años.

En el verano de 1921, como se ha dicho antes, doña Leonor Benítez de Torres, madre de Juana, se presentó en Canutillo acompañada de su nieta María Juana. Buscaba una ayuda que Villa le negó, al tiempo que decidía quedarse con la niña en Canutillo para que creciera bajo su cuidado.

Por los mismos días en que Villa se quedó con la hija de Juana Torres, llevó a Canutillo a Austreberta Rentería Rentería.

En 1916, cuando tenía 25 años, Austreberta Rentería, le fue llevada a Villa como trofeo por su lugarteniente Baudelio Uribe, un sórdido personaje que se cuidaba de entrar en combate antes de tomar las plazas que los villistas acechaban, pero se ponía en acción predatoria cuando la victoria caía de su lado. Su especialidad era saquear ciudades, mutilar prisioneros y llevarle mujeres a su general Villa. Le dio fama el hecho de que, después de una batalla, les cortó las orejas a más de cien soldados prisioneros del general carrancista Fortunato Maycotte. A los oficiales, además de las orejas, les cortó la punta de la nariz y la planta de los pies, y les grabó en el rostro con el cuchillo las letras V. C. (Venustiano Carranza).

Fue este personaje el que entró al frente de las tropas villistas a ciudad Jiménez y quien se presentó en la tienda de ropa que había en la ciudad, propiedad de don Ignacio Rentería, y fue él quien se dio a la búsqueda de la joven Austreberta, que su padre había mandado a esconder en casa de un amigo de la familia, Jesús García, uno de los notables de la población. Baudelio Uribe conocía a la familia Rentería porque era su pariente y porque el hermano de Austreberta era un villista denodado, a diferencia de su hermana Austreberta y del resto de la familia Rentería, que odiaban a Villa y a sus huestes.

Jiménez era un pueblo del sur de Chihuahua, frontero de Durango y Coahuila. Tenía diez mil habitantes en 1917. Había crecido mucho a fines del siglo XIX porque el ferrocarril que unió Ciudad Juárez con la Ciudad de México pasó por ahí y convirtió aquel pueblo viejo y lento en un centro ferrocarrilero activo, renacido como una vértebra de la columna de rieles que unió el norte con el resto del país.

José C. Valadés hizo una crónica de lo sucedido entre Austreberta y Villa, tomada de los labios de la propia Austreberta.

El 13 de diciembre de 1916 los villistas se presentaron frente a la ciudad de Jiménez para atacarla, inesperadamente, pues el pueblo había estado en manos carrancistas mucho tiempo. Hubo pánico en la población a las revanchas villistas por la colaboración tenida con los ocupantes previos. Las familias buscaron refugio, escondieron a sus hijas en casas de familias que les parecían seguras. El miedo se volvió pánico cuando los villistas entraron, los comercios fueron saqueados, las casas asaltadas y la fiesta de violaciones y ultrajes a las mujeres del lugar repitió su horrendo ritual de cada toma de pueblos. Un ultraje particular definió la suerte de Austreberta Rentería. Su pariente, el jefe villista Baudelio Uribe, se presentó en la tienda de la familia, ya saqueada, buscando la mercancía que no estaba en la tienda, el botín especial que quería entregarle a su general Villa: la misma Austreberta. No encontró en la tienda lo que buscaba, desde luego, pero no tardó en dar con la casa donde se habían refugiado los Rentería y detuvo a todos los que estaban en ella, aduciendo su complicidad previa con las autoridades carrancistas. Hasta Villa percibió el exceso de su lugarteniente y ordenó la liberación de los detenidos. Uribe soltó a todos, menos a su botín especial: Austreberta.

—Ésta se quedará aquí hasta que llegue mi general Villa —dijo, y esperó a su general.

Sabía lo que hacía, Austreberta era una primicia adolescente, casi niña, blanca, de cabellos negros, intocada. La retuvo sin hacer caso de sus lloros. Cuando Villa llegó, Uribe le dijo: “Mi general, aquí le tengo este precioso regalo. Es de los principales de Jiménez, y dice que es usted muy simpático”.

Austreberta tuvo un rayo de esperanza cuando Villa entró al cuarto donde estaba. Pensó al verlo que la regresaría con sus padres. Se puso de rodillas para pedir que la devolviera. Era, dice Valadés, una “chiquilla alta, delgada, de grandes y rasgados ojos negros”, y temblaba ante Villa pidiendo regresar con sus padres.

Villa no la conocía: le pidió que le dijera su nombre y cuando ella le dijo “Austreberta”, él empezó a llamarla “Betita”. Así la llamaría siempre: “Betita, Betita, Betita”.

Villa era de amores sumarios y empezó a pedirle a Betita, apenas la vio, que le correspondiera, que lo amara, que sería bueno para ella, que le gustaba mucho, que le daría todo lo que le pidiera. Betita respondió, hipando, que sólo quería volver con sus padres.

—Eso sí no, Betita. Con tus padres no podrás ir por ahora— contestó Villa.

Austreberta siguió llorando y Villa tratando de que dejara de llorar, “redoblando sus juramentos de amor”. Pero Betita lo rechazaba, dice Valadés, y el general iba teniendo “accesos pasionales”, hasta que no pudo resistir y “la hizo suya por la fuerza”.

La versión de Valadés que aquí se refiere es la que viene de sus conversaciones con la propia Austreberta en 1935, varios años después de lo sucedido. No es la versión que inventó Valadés, sino la que recordaba Austreberta.

Cuando acabó de hacerla suya, Austreberta lloraba su desgracia. Pero no sólo lloraba ella. ¡Villa lloraba también! Y pasó de sus lloros de violador a su especialidad de marido. Le ofreció matrimonio:

—Me casaré contigo, Betita. Tú no eres como las otras mujeres.

No regresó a Betita con sus padres. La encerró en casa de una familia de Jiménez y prohibió toda comunicación de la rehén con el mundo exterior, “para evitar que alguien pudiera rescatarla”.

—Me casaré contigo, Betita —le dijo antes de dejar Jiménez, y se fue con sus hombres rumbo a Coahuila. En Coahuila tomó Torreón, saqueó Torreón y volvió a Jiménez.

—Ya regresó el general —le dijeron a Austreberta sus cuidantes.

Los silbatos de la locomotora que entraba a la plaza confirmaron el hecho, dice Valadés. Y Austreberta “lloró amargamente”.

Villa la tomó al volver, como había tomado Torreón, y le dijo que se la llevaría a Parral, su siguiente blanco militar.

—Déjeme usted aquí, general —pidió Austreberta.

No la dejó. La cubrió de caricias y se la llevó a Parral, donde la recluyó en casa de unos notables a los que prohibió, so pena de muerte, que dijeran su paradero. Repartió entre la gente de Parral parte del botín de Torreón y se dispuso a partir a su siguiente plaza, no sin antes decirle a Austreberta que la querría “toda la vida”.

Las vicisitudes de la campaña obligaron a Villa a evacuar Parral, que había tomado, y entonces le dijo a Austreberta que lo acompañaría a la campaña, porque no podía vivir sin ella.

Según los recuerdos de Austreberta, Villa le decía al oído: “Eres la única mujer que he querido”, ansioso de “ser correspondido en sus caricias y en su amor”.

Tres meses tuvo Villa a Austreberta en ese itinerante cautiverio hasta que, por ahí de febrero de 1917, le dijo:

—Betita, como eres tan buena y parece que ya me empiezas a querer, los santos te han concedido una gracia: que te lleve con tu papacito.

Austreberta, según su propio recuerdo, “tembló de gusto”. Villa cumplió su dicho, volvieron los dos a Jiménez por la noche, como Austreberta quería, pues su vergüenza por el rapto de Villa era tan grande que no quería mirar a la gente de Jiménez a la cara, a la luz del día.

Austreberta llegó a Jiménez a tiempo para ver morir a su hermano Alejandro, el antiguo fanático de Villa. Villa se presentó con Austreberta en la casa de los Rentería donde Alejandro agonizaba. Alejandro le dijo a Villa:

—Voy a morir por el daño que usted me causó, llevándose a mi hermana.

Le dijo luego a Villa que le concediera tres deseos, como según Alejandro era tradición de los jefes militares que entraban victoriosos a una ciudad. Villa se los concedió, pero Alejandro no tuvo fuerza para pedir lo que quería. Murió antes.

Urgido por sus planes de campaña, Villa decidió dejar Jiménez. Antes de partir le djo a Austreberta:

—Júrame que me quieres, Betita —y la llenó de “besos y caricias”.

En cuanto Villa dejó a Austreberta en Jiménez, Ignacio Rentería se dedicó a ocultarla, especialmente cuando, semanas después, llegó a casa de los Rentería un emisario de Villa con el mensaje de que Austreberta se preparara para irse con el general, que estaba por entrar a Jiménez de nuevo. No quería tomar la plaza. Quería sólo llevarse a Austreberta. Al efecto, dispuso que un grupo de sus jinetes, al mando de su incondicional Miguel Trillo, Trillito, entraran por la noche a Jiménez, llevando los caballos tomados de las riendas y con costales de yute en los cascos, para evitar ser oídos. Se escurrieron por las calles oscuras de Jiménez hasta la casa donde vivían los Rentería, pero el padre de Austreberta ya había partido con ella, secretamente, a Gómez Palacio. Villa lo supo, pues todo lo sabía o lo mandaba a averiguar de su prenda adorada, y fue a buscarla a Gómez Palacio.

El padre de Austreberta decidió entonces refugiarse en El Paso, para esperar ahí a que Villa fuera derrotado o muerto. Su fuga lo puso en bancarrota pero su apuesta no era descabellada. En esos tiempos, miles de soldados carrancistas perseguían a un Villa escurridizo que iba dejando a su paso una de las mayores secuelas de violencia y destrucción que haya vivido una región en la historia de México.

Villa tuvo la ocurrencia y, a poco, la obsesión, de reunir en Canutillo a sus hijos dispersos, venidos de tantas mujeres. Fue coleccionando los que pudo donde sabía que estaban. Luz Corral ya traía con ella a Agustín, a Micaela y a Sara, a la que llamaban la Cubana. Ya en Canutillo, Villa hizo traer a Octavio, hijo de Guadalupe Coss. Llegaron después Celia, huérfana de madre, y Juana María, hija de Juana Torres, de la que hemos hablado.

Hay una versión amable de la convivencia de las mujeres de Villa en el serrallo de Canutillo y de Villa mismo, como marido amoroso y padre atento. Tanto Luz Corral como Soledad Seáñez y Austreberta Rentería recordarían a Villa años después como un hombre galante y atento a los detalles, al que le gustaba cantar, acompanándose con la guitarra, cuidadoso de ellas y obsesionado por la educación de sus hijos. Soledad Seáñez lo recordó también como un “amante ardiente”, según Katz, y como un incansable contador de las desventuras de su vida.

Hay, sin embargo, una versión de la propia Soledad Seáñez salvajemente enfrentada a la de ella misma. Está unida también a la obsesión de Villa por recuperar a sus hijos, tal como la padeció horriblemente la propia Soledad, a propósito del destino de María Arreola, la mujer que Villa tenía viviendo en el rancho El Barranco.

María Arreola tenía un hijo con Villa, según hemos dicho, llamado Miguel. Villa insistía en llevarse a Miguel a vivir con él a la casa grande de Canutillo, pero María Arreola no quería entregar al niño y se había resistido a ello hasta irritar a Villa. Villa se presentó un día en El Barranco, con su lugarteniente y ejecutor Ramón Contreras, la subió a un coche, la llevó a los peñascos de Las Nieves, la mató y la quemó, luego de bañarla en petróleo. Dejó el cadáver en una de las cuevas de aquellas peñas, frente al rancho El Cristo.

Al día siguiente, Villa se presentó en Canutillo llevando con él a Miguel, el hijo de María Arreola, y se lo entregó en crianza a Soledad. Soledad refirió estos hechos en el año de 1924, durante el juicio de intestado que hizo contra Luz Corral, a quien le disputaba la titularidad de la viudez y de la herencia de Villa. En ese juicio, Soledad dijo que Villa le había ordenado cuidar a Miguel y le había prohibido investigar quién era su madre. No había faltado en la hacienda, sin embargo, gente que le contara, con lujo de detalles, quién era la madre del niño y cómo le habían quitado la vida.

Soledad Seáñez describió durante el juicio las condiciones que imperaban en Canutillo. Villa, dijo, “siguió imponiendo su voluntad”, y no “se dedicó a vivir dentro de la ley, sino que siguió siendo el terror de los moradores de la región, disponiendo a su capricho de vidas y haciendas. El terror que inspiraba no era cosa ignorada”.

La versión de que Villa hizo quemar a María Arreola puede sonar brutal, pero era un modus recurrente en el repertorio de la violencia de Villa. Reidezel Mendoza ha hecho un recuento circunstanciado de mujeres quemadas por Villa.

Entre ellas, las siguientes:

Luz García viuda de Sánchez y su abuela, Luz Portillo viuda de García, quemadas en Ciénega de Olivos, el 18 de enero de 1918, acusadas de haberse quedado con un dinero que Villa le había dado a guardar al respectivo hijo y nieto de ambas, Rodrigo García.

Celsa Caballero viuda de Chávez, quemada el 14 de diciembre de 1916, en Jiménez, por no poder cubrir un préstamo forzoso y quizá por no haberle dado a conocer a Villa el paradero de su hija, a quien Villa quería para él.

Feliciana González de Quiñones, quemada viva junto con su hijo, en Ciudad Camargo, el 26 de octubre de 1916, acusada de ser espía carrancista. También en Ciudad Camargo y en octubre de 1916, Villa mandó a quemar dos mujeres, y a sus cinco hijos, por haberse casado con chinos y haber tenido hijos con ellos.

Hay el relato de un testigo sobre el especial horror de este procedimiento homicida, y es el caso del martirio de doña Lugarda Barrio viuda de Núñez, quien había acudido a la comandancia de Villa para evitar que Villa fusilara a su nieto, Agustín Ruiz, por haber defendido el pueblo de Satevó de un ataque villista. Villa estaba en una de sus tandas de fusilamientos y había hecho fusilar ya a todos los voluntarios defensores del pueblo. Iba en el orden de los veinte colgados y fusilados cuando le tocó el turno a Agustín, el nieto de doña Lugarda. A Agustín lo habían matado ya cuando la valiente abuela llegó a reclamarle a Villa, sin saber que ya iba tarde. Al saber que habían matado a su nieto, doña Lugarda empezó a insultar a Villa, gritándole que la matara a ella también, que la quemara junto con las soldaderas carrancistas que estaban todavía en el pueblo, ésas que habían abandonado a los soldados de la guarnición cuando los vieron perdidos. Villa le exigió a Lugarda que le revelara el paradero de sus hijos, quienes también habían defendido el pueblo y andaban prófugos. Le dijo:

—Te voy a quemar si no me entregas a tus hijos.

Doña Lugarda respondió:

—A la hora que usted quiera. Yo, por mis hijos, me muero donde quiera.

Villa le tomó la palabra. El testigo presencial de los hechos contó que doña Lugarda fue llevada al panteón, junto con las otras mujeres, las soldaderas que ella misma, desatinadamente, había sugerido. Camino al panteón doña Lugarda le dijo a la muchacha que trabajaba en su casa, Dolores Hernández, que caminaba junto a ella:

—Mira, Dolores, ya me van a matar éstos por órdenes de Villa. Aquí te dejo las llaves de la casa. Entrégaselas a mis hijos cuando los veas. Toma el anillo de matrimonio que me dio mi marido, te lo dejo de recuerdo: ya para qué lo quiero.

Los hombres de Villa cavaron en el panteón un foso donde pusieron a doña Lugarda, bañada en petróleo y aguarrás, lo mismo que a las otras mujeres. A la hora de prenderles fuego resultó que los verdugos no tenían cerillos. O fingían no tenerlos, destemplados ante su tarea. Doña Lugarda les dijo:

—Ah, no traen cerillos, hijos de tal […] Aquí están los míos.

Patrocinio Ruiz, quien presenció la escena, la describió así años después:

A doña Lugarda y a otras mujeres se las llevó Villa a quemarlas al panteón. Las bañaban de petróleo y les prendían fuego. Corrían por todito el panteón, y caían en el sepulcro ardiendo. Doña Lugarda no se movía, se quedó donde estaba y ahí se hizo el montoncito de manteca.

Respecto de la falta de cerillos, Patrocinio Ruiz oyó que doña Lugarda le dijo al que decía no tenerlos:

—Toma los cerillos, cabrón, lo que no quieres es quemarme.

Hay dos versiones de lo que pasó entre Luz Corral y Austreberta Rentería en Canutillo. No son conciliables.

Según Luz Corral, Austreberta llegó a Canutillo de la mano de Villa. Villa la llevó a su presencia y le dijo:

—Aquí tienes esta muchachita para que te ayude a coser.

Según la misma Luz Corral, ella tuvo muy pronto una prueba de que la cosa iba más allá, pues se topó en el comedor con una carta de Austreberta, que Villa había dejado caer sin darse cuenta. En la carta, Austreberta le decía a Villa: “Sé que usted es casado. Si usted pudiera probar lo contrario, hable con mi tío Manuel Becerra, que vive en Parral”.

Luz Corral dice haber ido con la carta a encarar a Austreberta.

—¿Esta carta es suya? —le habría dicho.

—Sí —habría contestado Austreberta.

—¿Cree usted que ha hecho bien en proceder de esta manera? —siguió Luz.

Le reveló entonces que tenía mucha más información que la carta perdida de Villa. Tenía, dice Luz Corral, otra carta, ésta del papá de Austreberta, preguntando a un lugarteniente de Villa si Austreberta estaba en Canutillo, pues “hace como una semana que desapareció de la casa en donde yo la tenía en Gómez Palacio, con sus tías”.

Luz Corral sabía algo más: Villa habría recibido un telegrama de Margarita Barrera, desde Mapimí, diciéndole: “Hace algunos días se encuentra en esta Dolores Uribe, en compañía de otra persona que ya sabe usted quién es. Dígame qué hago con ellas”.

Dolores Uribe era una de las tías que supuestamente cuidaban a Austreberta en Gómez Palacio, pero ahora resultaba que era ella misma quien se la estaba entregando a Villa, a escondidas del padre de Austreberta.

En el fondo de estos telegramas, Luz Corral leía su perdición como preferida de Villa. Leía bien.

Una versión complementaria de lo que sucedía es la de José C. Valadés, oída años después de la propia Austreberta Rentería. Según esa versión, desde que Villa había dejado a Austreberta con sus padres en Jiménez, en 1917, se las había ingeniado para seguir todos los pasos de Austreberta y de su familia.

Por ejemplo, Villa había hecho llegar unos emisarios a Gómez Palacio para recordarle a Ignacio Rentería que habían quedado en que el jefe de familia iba a entregarle su hija al general. Fue entonces cuando Rentería salió huyendo rumbo a El Paso, en 1918, pero en El Paso también lo encontraron unos emisarios de Villa, con el mensaje de que Villa quería casarse con Austreberta y le ofrecía al su padre “mil, cinco, diez mil dólares”, dice Valadés, el dinero que necesitara. El padre de Austreberta respondió que ni todo el dinero de Villa podría reparar la desgracia que Villa había echado sobre su hija y persistió en la decisión de ocultarla, suponiendo que Villa la olvidaría o sería muerto en su continua fuga.

Cuando se le acabó el dinero, confiando en que lo de Villa había quedado atrás, pues no había vuelto a tener indicio alguno de él, Ignacio Rentería volvió con su familia y con Austreberta, nuevamente a Gómez Palacio. Pero Villa supo con exactitud de ese traslado, pues su vigilancia de Austreberta se había vuelto una obsesión para él. No dio, sin embargo, señales de vida ni volvió a buscar a su Betita, sino hasta después de avecindarse en Canutillo, en septiembre de 1920.

La noticia de la pacificación de Villa y su presencia legal en Canutillo, sacudió a la familia Rentería. Canutillo estaba a sólo unas leguas de Gómez Palacio y Villa quedaba libre de moverse por la región, aunque estuviera obligado a no salir de Canutillo. Villa no reclamó de inmediato a su Betita, pero a las tres semanas los Rentería recibieron la visita de un amigo de Villa. No llevaba ningún mensaje, o el mensaje era él mismo. Quería decir que Villa sabía exactamente en qué casa de Gómez Palacio estaba Austreberta. El viejo Rentería decidió entonces mudarse a Torreón, y lo hizo a tiempo porque, a poco de su mudanza, Villa llegó en un coche a Gómez Palacio y se paseó varias veces frente a la casa de los Rentería.

Viendo vacía la casa, Villa cambió su estrategia. Se arregló con una dama de la alta sociedad de Gómez Palacio para que les llevara a los Rentería, a Torreón, dos mensajes: uno, su oferta reiterada de casarse con Austreberta; otro, que no trataría de volver a ver a Austreberta sin el consentimiento de la familia. La oferta fue rechazada. La familia Rentería salió huyendo de Torreón para volver a Gómez Palacio. Villa inició entonces otra forma de acoso. Llegaba a Gómez Palacio por la noche, rondaba la casa de Austreberta y le enviaba mensajes con boleros y con niños que vendían dulces. Todos los mensajes eran interceptados por la familia, no llegaban a Austreberta. Villa empezó entonces a visitar a las amigas de Austreberta, a las que llenaba de regalos, para buscar entre ellas una mensajera confidencial hacia su presa. La encontró en una señorita Astorga que empezó a llevarle a Austreberta cartas y recados directos de Villa.

De aquellos trasiegos han quedado dos cartas escritas por el propio Villa, a lápiz y en hojas de papel rayado. Una, de septiembre de 1920 :

Betita aquí me tiene en este pueblo y no se como ablar contigo prenda querida solo tu me puedes aser andar por aca pide permiso ara benir con esta señorita para arreglar todos nuestros asuntos ben vida mia. Que no sepa tu familia que bienes a Ablar con migo. F.V.

La otra:

Betita, a cuanta pena se pasa para habar con Ud. Estube 2 dias en esta y me boy porque no es bueno ser tan impertynente, seapor dios. al examinar que Ud. No estaba en casa no podia mober jueses pues no fuera que me la escondieran. Que desgracia la mia verdad Betita. Contésteme al Canutillo y ponga el sovre particular y digame que hago y si lla no me quiere. Vida mia digamelo tambien tambien. Adios mi vida. Francisco Villa

Según Valadés todas estas maniobras de Villa lograron tocar el corazón de Austreberta, quien de pronto se aceptó gustosa del asedio de Villa y hasta enamorada de él, al grado de querer verlo, incluso si tenía que desobedecer a sus padres.

Al parecer, Villa no recibió respuesta a sus cartas y buscó entonces los servicios celestinos de Dolores Uribe, nada menos que la hermana de Baudelio Uribe, el que había secuestrado y entregado a Austreberta por primera vez.

Dolores Uribe vivía en la ciudad de Chihuahua, Villa le pidió venir a Canutillo y la comisionó para que se acercara a la familia Rentería, valiéndose de su parentesco con ella, para llegar a Austreberta. Dolores Uribe se instaló en Gómez Palacio, se acercó a la familia Rentería y ganó su confianza lo suficiente como para que la autorizaran a llevar a Austreberta a una fiesta campestre. Al terminar la fiesta, Dolores Uribe llevó a Austreberta y a un par de sus amigas a un último paseo en coche por las afueras de la ciudad. De pronto, en un recodo, apareció Villa, sonriente y dijo:

—Por fin, Betita, eres mía.

La cubrió de besos y la llevó al automóvil que tenía dispuesto:

—Vamos al Canutillo, Betita.

Llegaron al Canutillo de noche.

Según Austreberta, Villa tenía preparada para ella una alcoba matrimonial a la que la llevó en cuanto llegaron, luego de pedir que les sirvieran ahí la cena.

Sigue la narración de Valadés:

Antes de que volviera la servidumbre con lo pedido, entró a la habitación una señora alta, gruesa, que sonreía amablemente a la recién llegada.

—¿No te he dicho que no te quería ver más y que te fueras? —gritó Villa.

La mujer bajó la cabeza.

—¿No te dije que te fueras, porque ya tenía a la dueña de esta casa? —repitió el general con mayor fuerza.

—Es que los niños… —se atrevió a responder la mujer.

Austreberta estaba atónita. Temblaba de pies a cabeza, sentía desplomarse.

La mujer aquella era Luz Corral, la primera esposa de Villa.

—Deja a los niños, que de ellos se encargará Betita, porque Betita es mi esposa, mi verdadera esposa —gritó de nuevo Villa.

Luz Corral, que se había acercado a Austreberta Rentería, iba a responder de nuevo, cuando sintió sobre su hombro la mano de Pancho, quien al ver que Betita lloraba, reclamó con furor a Luz:

—¿Qué le has hecho, qué le has hecho?

—Hable, señora, hable… —imploró Luz a Betita, temerosa de que Pancho creyera que aquellas lágrimas que derramaba la joven eran el resultado de algún golpe material recibido.

—La señora no me ha hecho daño y solamente le ruego que salga de aquí —contestó Austreberta.

—¡Fuera de aquí! —ordenó Villa y agregó: —Y si no se me va mañana, ya verá lo que le pasa, y sepa usted que esta señora es mi esposa, y reconózcala como mi señora.

Luz Corral, sin decir una palabra de protesta, salió de la habitación.

Al día siguiente, 25 de febrero de 1921, Luz Corral salió de Canutillo. Recordaba muy bien la fecha, dijo muchos años después al cronista Escárcega, porque ese día habría cumplido años Luz Elena, la niña que había tenido con Villa, muerta al año y medio de vida.

A partir del 25 de febrero de 1921, sólo se quedaron viviendo en Canutillo dos de las mujeres que Villa había llevado ahí al pacificarse: Soledad Seáñez y Austreberta Rentería.

Villa se casó con Austreberta en Parral, el 22 de julio de 1922. El 27 de octubre de ese mismo año nació Francisco, el hijo de quien Villa diría: “Tiene mi misma cara”.

Un poco antes, en mayo de 1922, visitaron la hacienda el periodista Regino Hernández Llergo y su colega, Emilia Enríquez de Rivera.

Dejaron en su reportaje un trazo de lo que era la vida de Austreberta en Canutillo:

Villa gritó: “¡Betita, Betita!”. “¡Voy, señor!”. Y apareció una señora alta, blanca, bien parecida, de grandes ojos negros y melancólicos ojos tristes, opacados, como que habían llorado mucho. El rostro pálido de la señora acusaba un inmenso sufrimiento.

En su vida diaria de Canutillo, Austreberta llegó a temer los celos de Villa porque una vez, en la mesa grande donde Villa y sus próximos comían del diario, Austreberta le pasó un salero de mano a mano a un hombre que se lo pedía. Villa reclamó el hecho con una mirada. Austreberta no volvió a pasarle el salero a un hombre durante sus comidas.

Al parecer, no hubo litigios mayores entre Soledad y Austreberta. Villa se despidió de las dos, cumplidamente, antes de salir a Parral, la ciudad donde habrían de matarlo al día el 20 de julio de 1923.

Austreberta ya estaba embarazada otra vez. Villa iba a Parral a visitar a una mujer que tenía en la plaza y a arreglarse con un médico para que viniera a Canutillo a cuidar de Austreberta. Eso le dijo a Austreberta al despedirse.

A Soledad le dejó, recordaría ella después, “una considerable cantidad de dinero para la manutención de sus hijos, Antonio y Miguel”. Pero Hipólito Villa, sigue Soledad, “la despojó de ese dinero a la muerte de su hermano”.

El serrallo de Canutillo era un campo minado, pero había en Canutillo minas peores. Las dobles lealtades vivían en la hacienda como habían vivido siempre en la cabeza paranoica y la vida feral de Villa. La realidad de Canutillo creó su símbolo. Según un testimonio de Soledad Seáñez, recogido por Taibo, la perra de la hacienda se había pareado con un coyote al que dejaba entrar a los corrales a disponer de las gallinas.

La amenaza mortal de Canutillo era la que corría en redes paralelas a las que él mismo había creado para levantarse en armas el año de su muerte, 1923, año de sucesión presidencial, tentación por excelencia de las discordias políticas del país.

Pero ésa es otra historia.

Fuentes. Debo la información sustantiva de esta crónica a un escrito inédito del historiador Reidezel Mendoza, Idea y material para las mujeres y Villa, que generosamente me compartió, y a pasajes claves de sus libros Crímenes de Francisco Villa (Penguin, 2024), en especial los testimonios sobre Villa en Canutillo, y Bandoleros y rebeldes. Historia del forajido Doroteo Arango 1878-1910, pp. 369-386 (Amazon, 2019). Invaluables son las páginas de José C. Valadés sobre la vida íntima de Villa, incluidas en el tomo V de sus Obras completas, (INEHRM, 2014), pp. 309-343. También las dedicadas por Friedrich Katz al mismo tema: Pancho Villa (Era, 2 vols., 1998): I, pp. 295-313, II, pp. 317-348, y las de Paco Ignacio Taibo II, Pancho Villa (Planeta, 2006), pp. 776-810. Las dos colecciones de recuerdos de Luz Corral aquí citadas son Pancho Villa en la intimidad, de 1949, reeditada en 2003 por el Centro Librero de Prensa, pp. 15-36, 219-248, y La mera mera, de Alfonso Escárcega, pp. 83 y ss. El libro que documentó por primera vez la violencia esencial de Villa es de Celia Herrera: Francisco Villa ante la historia, publicado originalmente en 1938.

Héctor Aguilar Camín

Escritor