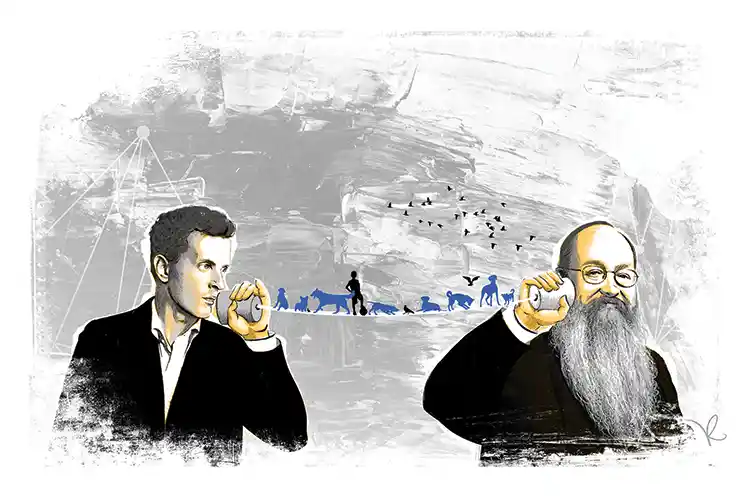

Desde Wittgenstein a Robert Brandom (o algún Juan Pérez) piensan que todo posee un sentido sólo si uno decide asignárselo. Nietzsche pensaba algo similar: somos nosotros los que les otorgamos sentido a las cosas según nuestro carácter, no porque estas cosas, físicas y sobre todo morales, lo guarden por antonomasia. Y con la palabra sentido quiero decir algo más que poner atención y creer que la realidad es única; significa orientarse, como individuos o comunidad, hacia alguna región de ese caos que tratamos de sobrevivir edificando una interpretación propia, un sendero; es un tema difícil de tratar en un espacio modesto, pero lo diré en otras palabras: mi madre les otorgaba un sentido descomunal a los perros. No sólo a los propios, sino también a los callejeros.

Los perros callejeros diezmaban la economía familiar, ya que mi madre cocinaba una olla rebosante de caldo de pollo, y los cuadrúpedos invitaban a sus amigos hasta la reja del jardín a la que mi madre se aproximaba para alimentarlos. ¿Qué impulso la llevaba a convertirse en la santa y filántropa de aquellos animales? Nadie podía disuadirla y yo diría que sin aquellos perros su andar cotidiano perdía sustancia. Así de extravagantes resultaron los últimos años de su vida. Cuando Tomás Moro (1478—1535) ascendió al cadalso para que la guillotina afeitara su cabeza, le pidió al verdugo que le ayudara a subir los escalones, ya que de vuelta, más ligero, se las arreglaría solo. No parecía, según la popular anécdota, darle demasiado sentido al acto mortal ni a perder esa importante porción de su cuerpo. La guillotina es el destino de las utopías.

Un ejemplo de lo que afirmo es la palabra dolor; la cual no podría definirse o conocerse socialmente si uno no concede que es expresada o sentida dentro de una circunstancia personal. De lo contrario es sólo un universal, como lo denominó Guillermo de Ockham en la Edad Media a principios del siglo XIV, “no existe nada universal en la naturaleza de las cosas y todas las ciencias son un conjunto de hábitos”. Les sorprenderá que cite al filósofo nominalista en esta época de fantasía astronómica, energía oscura y creación de hoyos negros; sin embargo, aun con lo respetuoso (y atento) que soy tratándose de la ciencia, no puedo dejar de sonreír cuando los astrofísicos y demás nos narran sus leyendas medievales y religiosas acerca del universo actual y hacen acompañar su afán de conocimiento sideral con pésimas metáforas y mitos apresurados.

Según lo escrito anteriormente, la política cultural es también la relación y el peso que les damos a las palabras con las que los humanos nos relacionamos. Nos ayuda, esta política, no a conservar una idea amplísima de la cultura (tradiciones inclusive), sino que nos permite establecer a través de actos de libertad y sentido que no dañen susceptibilidades débiles o enfermas una convivencia que se abstenga de discutir qué es el bien o qué es el mal, la bondad o la inteligencia para todos. El “yo”, pensaba Hegel, es el ser cuya existencia se debe, también, a todo lo que le acontece a él, a sus sentidos, a su entorno. Basta de citas. Mi hermano, mal político cultural, odió desde niño a los perros y jamás logró que mi mamá comenzara también a alimentar a los pájaros que se formaban sobre las ramas del níspero frente al pequeño jardín. Seguramente, una paloma se posó en su cabeza tal como le sucediera a santa Catalina de Siena. ¡Qué pericia y placer mostraba mi mamá para mantener a esos horrorosos animales! ¿Quién era capaz de juzgarla con finura o tolerancia? Yo, en aquel entonces, ni siquiera la increpaba por ello; mantuve una política cultural dentro de casa bastante abierta y tolerante.£

Guillermo Fadanelli

Escritor. Entre sus libros: Stevenson, inadaptado; El hombre mal vestido; Fandelli y Mis mujeres muertas