El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca es considerado por muchos como el fin de una era. El orden lidereado por Estados Unidos, el orden internacional liberal, puesto en pie tras la Segunda Guerra Mundial y que se paseó triunfante por el mundo tras el fin de la Guerra Fría, ya no existe. De hecho, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, describió ese orden como “obsoleto” durante sus audiencias de confirmación en enero de este año. En su lugar ha surgido una cruda visión del mundo: sólo el interés nacional rige las relaciones internacionales; la transacción es el nombre del juego; y el poder manda.

Para muchos en el mundo en desarrollo, sin embargo, la muerte de ese orden encabezado por Estados Unidos no debe lamentarse. Al fin y al cabo, como suelen señalar estos países, el orden internacional liberal a menudo no era ni liberal ni internacional ni ordenado. Además, tuvo dificultades para incluir de forma significativa a los países no occidentales. Los gobiernos de las llamadas potencias medias, como Brasil e India, llevan mucho tiempo quejándose de que las instituciones y estructuras mundiales siguen alineadas de manera desproporcionada con los intereses de los países ricos en detrimento del resto.

El sur global es una categoría amorfa y muy debatida, que incluye un amplio abanico de países. En pocas palabras: describe a la inmensa mayoría de la población mundial que vive en países que fueron colonizados en África, Asia, Oriente Medio y América Latina. Algunos especialistas añaden China a la mezcla —en las Naciones Unidas, China figura como miembro del G-7, la coalición de países en desarrollo—, pero su inclusión se presta a confusión. La principal economía manufacturera del mundo —la fábrica del globo— difícilmente puede considerarse un país en desarrollo, aunque Pekín insista en lo contrario. Lo único que parece unir a esta enorme agrupación de Estados es una insatisfacción compartida con el orden internacional tal como existe.

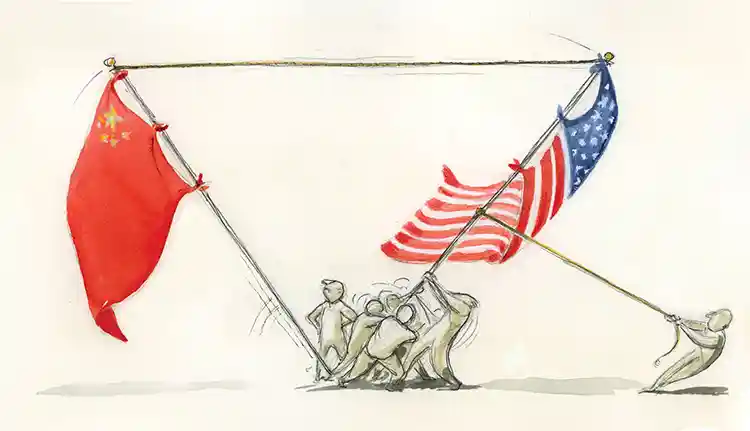

Una forma en que los países del sur global quieren cambiar ese orden es reformando las instituciones multilaterales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para hacerlas más representativas. Este esfuerzo se enfrenta a serios obstáculos y parece poco probable que dé resultados significativos en un futuro próximo. Estos países también han manifestado su interés por sustituir al dólar como moneda de reserva e instrumento comercial. Y, a sabiendas o no, apoyan a China en cuestiones polémicas relacionadas con el medioambiente, los derechos humanos y la gobernanza democrática. En una época de pugnas entre grandes potencias, este tipo de defensa desde el sur global corre el riesgo de llevar agua al molino de Pekín, favoreciendo el ascenso de China y acelerando el declive de Estados Unidos.

Se trata de un esfuerzo equivocado, contradictorio e innecesario. En lugar de buscar un nuevo orden internacional, el sur global debería intentar que el actual funcione, incluso cuando el nuevo inquilino de la Casa Blanca parece dispuesto a deshacerse de las normas internacionales que lo sostienen. De hecho, la reelección de Trump hace que este enfoque sea más urgente, incluso si el sur global no puede esperar grandes resultados mientras él esté en el cargo. El orden basado en normas tal vez estuvo plagado de incoherencias, pero al menos tenía reglas, sobre todo tratados internacionales destinados a garantizar el bien común. Mantener y reforzar esos tratados beneficia el interés del sur global. Es más: ahora, el orden internacional necesita un compromiso mucho mayor por parte de Estados Unidos; el mundo no necesita menos participación estadunidense, sino mucha más.

Un mundo regulado y organizado en torno a leyes claras, bien definidas y rigurosas que sean respetadas por todos, especialmente por los más poderosos y ricos, beneficia mucho a los países más pobres del planeta. Ya sea en materia de comercio, derechos humanos, derechos de la mujer, medioambiente, desarme, trabajo o minería terrestre o marítima, el derecho internacional, al menos como se ha venido construyendo después de la Segunda Guerra Mundial, suele favorecer a los países débiles, pobres y pequeños. Apartarse del orden lidereado por Estados Unidos y apoyar a China no ayudaría mucho a proteger el derecho internacional. En realidad, invitaría a la erosión constante de lo que ha sido el régimen jurídico más exitoso del mundo y dejaría al sur global vulnerable a una ley más peligrosa: la ley de la selva.

Está más que claro que Estados Unidos se ha retirado del orden que construyó tras la Segunda Guerra Mundial, un movimiento que probablemente se acelere con Trump. Las Naciones Unidas siguen siendo la institución paradigmática de ese orden y un lugar clave para que el sur global promueva sus intereses. La decisión de Trump de nombrar a la combativa legisladora republicana Elise Stefanik como embajadora ante la ONU sugiere que el presidente quiere adoptar una postura hostil a la organización. Pero incluso antes de la reelección de Trump, Estados Unidos redujo de manerea sistemática su participación en la ONU, sus agencias y otras instituciones multilaterales.

Estados Unidos ha vuelto a retirarse de la Organización Mundial de la Salud tras abandonar la institución durante el primer mandato de Trump. En el pasado, los gobiernos estadunidenses se retiraron y suspendieron el pago de cuotas a la Unesco, el organismo cultural de la ONU. Gobiernos anteriores se negaron en repetidas ocasiones a reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia e insistieron en que no pueden cumplir las sentencias de ese tribunal. Estados Unidos se retiró de la Organización Internacional del Trabajo en la década de 1970 y sólo ha ratificado 14 de sus 189 convenios. Trump abandonó de nuevo el Acuerdo de París sobre el cambio climático, después de repudiarlo durante su primer mandato.

En materia de comercio mundial y otros asuntos económicos, Estados Unidos ha socavado de manera imprudente el sistema que construyó. Las guerras arancelarias de Trump tanto con socios de larga data como con adversarios actuales son sólo el último ejemplo de una tendencia a alejarse del libre comercio. Tomemos, por ejemplo, el abandono estadunidense de la Organización Mundial del Comercio. Desde 2017, Washington no ha nombrado a los miembros del pánel del mecanismo de solución de controversias de la OMC y paralizó así un organismo que debería limar asperezas sobre el comercio mundial. Esta práctica comenzó durante el primer mandato de Trump, pero continuó durante la administración Biden y tal vez siga siendo un obstáculo con Trump de nuevo en la Casa Blanca.

Estados Unidos no contempla retirarse del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, pero ha dificultado su reforma. El Congreso estadunidense tardó cinco años en ratificar la última reforma de los derechos de voto y las cuotas del FMI en 2010, cuando el fondo aprobó un cambio del 6 % en las cuotas de sus miembros infrarrepresentados. Desde 2010, ha sido casi imposible hacer nuevas modificaciones. Así como la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU sigue estancada, también lo está la del FMI y el Banco Mundial, instituciones dominadas desde hace tiempo por Occidente. No parece probable que ambas organizaciones vayan a ceder mucho peso a los países del sur global, ni que posibles reformas que favorezcan a China beneficien a los países en desarrollo. Y es casi imposible que la nueva administración Trump quiera gastar algún tipo de capital político para abrir aún más esas instituciones.

No obstante, este descuido de su papel en las principales organizaciones es menos significativo que la forma en que Estados Unidos ha incumplido el derecho internacional. Los legisladores estadunidenses se han negado a ratificar los tratados propuestos por los presidentes y otros políticos estadunidenses. La lista comienza con la Sociedad de Naciones, aprobada en 1919 por todos los participantes en la Conferencia de Versalles, incluido el presidente estadunidense Woodrow Wilson. El Senado la rechazó al año siguiente y Estados Unidos nunca se adhirió a la Liga, el primero de lo que se convertiría en una larga secuencia de acuerdos internacionales que Washington firmó pero no ratificó, firmó y luego se retiró o nunca firmó para empezar.

Un ejemplo reciente: Estados Unidos no ha ratificado el Tratado de Comercio de Armas (TCA), que pretende controlar el comercio de armas convencionales y entró en vigor en 2014; ni el acuerdo comercial multilateral conocido como Asociación Transpacífico, que Estados Unidos firmó en 2016 pero nunca ratificó y del que Trump acabaría retirándose; ni la Convención sobre el Derecho del Mar. La oposición interna también ha demostrado ser una barrera infranqueable para ratificar tratados sobre el clima, como el Protocolo de Kioto de 1997, lo que hace inverosímil un pacto climático global; por eso, el Acuerdo de París sobre el clima de 2015 fue sólo un acuerdo, no un tratado.

Los legisladores estadunidenses se han negado a ratificar los principales tratados internacionales por varias razones. Entre ellas, figura la preocupación por comprometer la soberanía nacional, alterar el sistema de federalismo estadunidense, que deja ciertos asuntos en manos de los estados, y duplicar la legislación nacional vigente. Esa reticencia a comprometerse con tratados socava sin duda la construcción de un orden internacional creíble. Un caso emblemático radica en la Corte Penal Internacional. En el 2000, el presidente estadunidense Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma por el que se creaba el tribunal; nunca fue ratificado, y su sucesor, el presidente George W. Bush, retiró la firma estadunidense, haciendo prácticamente imposible la aparición de un Tribunal Penal Internacional con dientes y de gran alcance. Sin duda, en algunos casos, Washington acata las disposiciones de estos tratados aunque no los haya ratificado, incluido el Tratado sobre el Comercio de Armas. Eso puede ser mejor que no respetar tales tratados. Pero siempre se cuestiona cómo Estados Unidos critica a otros países que tampoco los han ratificado. Esto convirtió a Estados Unidos en un free rider o beneficiario sin contrapartida: Washington disfrutaba de las ventajas de un sistema de normas internacionales sin asumir ninguna responsabilidad de apoyarlas o hacerlas cumplir.

Tomemos el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, adoptada por muchos países del hemisferio occidental en 1969 y firmada pero no ratificada por Estados Unidos. La no ratificación de ese tratado debilitó la defensa de los derechos humanos en América Latina, al permitir una mayor impunidad a las dictaduras, así como retrocesos democráticos. Hoy esos instrumentos son más necesarios que nunca. Sobre todo cuando los derechos humanos se ven amenazados en muchas partes del hemisferio, incluido Estados Unidos.

Para los países del sur global este desinterés estadunidense por la preservación del orden de posguerra que los líderes de Estados Unidos ayudaron a construir no es más que una mala noticia. A los países más pobres y menos poderosos les interesa una estructura firme de derecho internacional que equilibre la conducta de los Estados. Es pertinente al respecto la ya mencionada Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que creó la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos con sede en Jamaica. Estados Unidos nunca firmó esa convención. Los países costeros más pobres carecen de la tecnología y el capital necesarios para recoger nódulos de manganeso y otros minerales importantes que yacen en los fondos marinos. Los países ricos disponen tanto de la tecnología como de los recursos. A diferencia del Tratado sobre el Comercio de Armas, Estados Unidos no acata muchas de las disposiciones de la CNUDM, en particular las relativas a la explotación minera del suelo y subsuelo marinos. Un régimen oceánico internacional que regule la minería y la explotación de los fondos marinos y fomente el reparto de sus recursos es mucho mejor para el sur global que un cheque en blanco con el que todo se vale.

Ahora bien, puede que sea imposible reformar el Consejo de Seguridad, el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones del orden internacional. Pero convencer a Estados Unidos de que firme y ratifique esa panoplia de instrumentos internacionales podría resultar factible. Washington no ha ratificado o ha optado por retirarse de casi cincuenta tratados importantes. Pero bajo Trump y con el resurgimiento del aislacionismo entre los republicanos —y con la ratificación de tratados que requiere el apoyo de dos tercios en el Senado— su aprobación formal parece una perspectiva muy lejana.

Esto no debe impedir que los países del sur global intenten presionar a Estados Unidos para que renueve la casa que ha construido. Pueden desempeñar un papel constructivo animando a Estados Unidos a defender mejor el orden basado en normas. Se apresuran a condenar a Washington por su hipocresía, pero no hacen nada para persuadir a Estados Unidos de que se adhiera a las normas que definen el propio orden liderado por Estados Unidos. En vez de eso, deberían utilizar un método habitual en Washington para cambiar opiniones y facilitar la legislación: el cabildeo.

A los estadunidenses, y sobre todo a los legisladores republicanos, tiende a disgustarles la intromisión de extranjeros en sus asuntos. Sin embargo, muchos países han empezado a llevar sus casos a Washington para dar forma a las relaciones bilaterales. China, India, los países del golfo Pérsico y las grandes naciones europeas contratan a costosos y reputados cabilderos y bufetes de abogados para defender sus intereses en el Congreso. Canadá lo ha hecho a gran escala para defender sus intereses, desde los productos lácteos a la madera, pasando por la pesca y la normativa fronteriza. México presionó intensa y exitosamente a los legisladores estadunidenses en 1993 para conseguir la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En principio, esas prácticas podrían extenderse a persuadir a Estados Unidos para que ratifique acuerdos internacionales. Los países que no están alineados con China, como Brasil, India, México, Nigeria y Sudáfrica, podrían encabezar este esfuerzo, convenciendo a los legisladores estadunidenses para que ayuden a completar, mas no deshacer, el orden basado en normas. Tales ratificaciones atraerían a Washington una gran dosis de buena voluntad en el sur global y debilitarían a Pekín.

La negociación podría tener incluso más éxito. Como hemos visto con las crisis de Ucrania y Gaza, el sur global es cada vez más reacio a secundar a Washington en estas y otras cuestiones internacionales. Del mismo modo, Estados Unidos se halla cada vez más preocupado por este distanciamiento, sobre todo porque supone una puerta cada vez más ancha para Rusia y China. Naciones como India, Brasil, Nigeria, Egipto, e incluso Irán y Pakistán, intentan sacar el máximo partido de la intensificación de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Los latinoamericanos han ideado un concepto de nombre quijotesco —No Alineamiento Activo— que pretende aprovechar los puntos fuertes de la región para obtener beneficios de ambas superpotencias, sin alinearse ni enemistarse con alguna de ellas. Es cierto que resulta difícil imaginar que el sur global cambie su apoyo a la postura de Washington sobre el mar del sur de China o Ucrania por la entrada de Estados Unidos a la CPI. Aún más descabellado sería un enfoque transaccional con senadores republicanos conservadores y aislacionistas sobre cualquiera de las cuestiones descritas anteriormente.

Pero Donald Trump ha demostrado ser más transaccional de lo que muchos sospechaban. Durante la Guerra Fría, Washington pagó generosamente en numerosas ocasiones el apoyo de varios países del llamado Tercer Mundo contra la Unión Soviética. Varias naciones se beneficiaron de esa generosidad o cinismo. No hay razón para creer que un sur global mucho más influyente y seguro de sí mismo no pueda conseguir hoy resultados similares, de carácter multilateral. Una vez más, es cuestión de voluntad política y de subordinar los agravios ideológicos al frío cálculo del interés propio. ¿Qué favorecería más los objetivos de múltiples naciones africanas, asiáticas y latinoamericanas en la actualidad, aunque quizá no los de Itamaratí, el Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño? ¿La pertenencia permanente de Brasil al Consejo de Seguridad o la ratificación por parte de Washington de los 46 instrumentos aún pendientes, incluidos los aquí mencionados? Antes de construir un nuevo orden, ¿por qué no mejorar y completar el existente? Éste podría ser un ejercicio más eficaz y menos retórico para el sur global, aunque quizá menos elocuente o movilizador.

No sería una tarea a corto plazo; llevaría una década como mínimo y requeriría navegar por las complejidades de la administración Trump y las dispensas posteriores. Pero con habilidad y suficientes recursos y paciencia, tal esfuerzo podría tener resultados significativos. El sur global debería dejar claro a Estados Unidos que la única forma en que puede capear el desafío chino (y ruso) es con alianzas y asociaciones que vayan más allá del Occidente tradicional. Una de las mejores formas de construir y consolidar esos lazos es garantizando el respeto al derecho internacional.

Un sur global con una agenda universalista y constructiva podría marcar una verdadera diferencia. Sus países líderes, gracias a su creciente tamaño, riqueza y prestigio, podrían ayudar a construir un orden mundial no sólo más justo, sino más codificado, regulado y respetuoso del derecho internacional. El derecho puede ser un instrumento formidable para reducir la desigualdad dentro de los países; también puede lograr el mismo resultado entre los países. Un mundo de tratados y derecho internacional será mucho mejor que uno sin ellos.

Jorge G. Castañeda

Imparte clases en Sciences Po, París, y en la Universidad de Nueva York. Es autor de America Through Foreign Eyes. Fue secretario de Asuntos Exteriores de México de 2000 a 2003.

Una primera versión en inglés de este texto fue publicada en la revista Foreign Affairs, el 4 de febrero de 2025.

Emiliano Barclay

abril 1, 2025Con todo respeto, difiero del análisis.

1. EEUU es un potencia el declive, por lo que sus acciones son erráticas y desesperada. Basa toda su política exterior en la presión arancelaria y, caso contrario, en la presión de su aparato industrial-militar.

2. La ONU y varios organimos internacionales más han demostrado ser todo lo que se las criticado: burocracias doradas, buenas intenciones, poca capacidad de liderazgo y sumisión completa al orden liberal.

3. El Sur Global tiene que modificar su patrón de depedencia. Cambiar de EEUU a China es meramente modificar las situaciones de dependencia y no modificar las relaciones desiguales.

4. Es más fácil potenciar canales diplomáticos regionales sin la presencia de Estados Unidos que con ellos.

En resumen, entiendo la chinofobia de Casteñeda. No entiendo que siendo ya bastante mayor, siga pensando que EEUU es la panacea.