Tantos informes.

Tantas preguntas.

—Bertolt Brecht, “Preguntas de un obrero que lee”

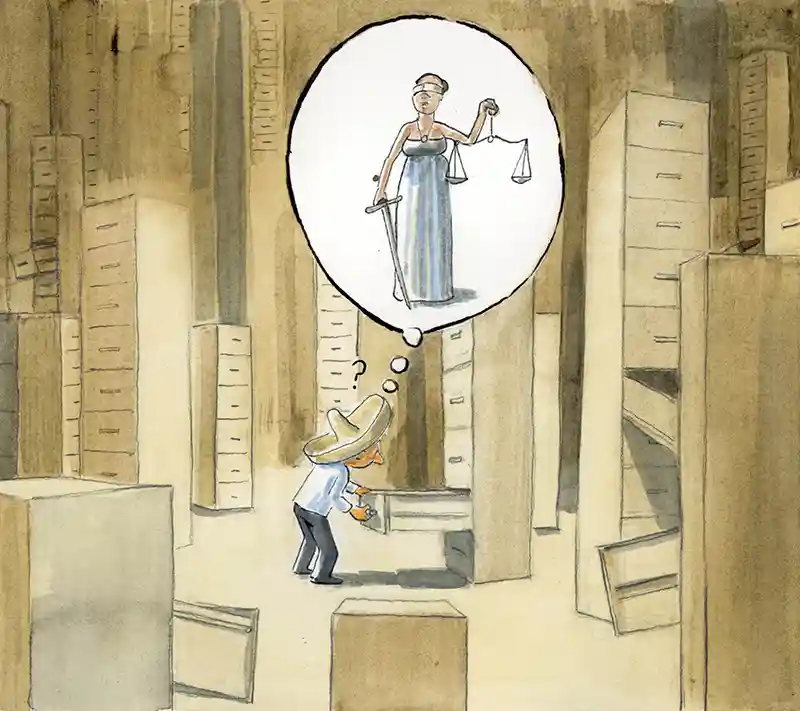

Hoy contamos con numerosos y detallados informes y con profundas investigaciones de comisiones de la verdad que identifican a los autores intelectuales y perpetradores de la Guerra Sucia en México. Conocemos a los torturadores y a los asesinos. Entonces, ¿por qué la justicia, como el Godot de Samuel Beckett, nunca llega?

Micaela Cabañas Ayala dio sus primeros pasos en el Campo Militar Número Uno en Ciudad de México. Fue víctima de detención extrajudicial y tortura junto a su madre, Isabel Ayala Nava; llegó a la base militar siendo una recién nacida a finales de 1974. En una ceremonia celebrada en esa base el 22 de junio de 2024, contó su historia ante una audiencia que incluía al presidente Andrés Manuel López Obrador y a altos mandos militares. Su joven madre sufrió tortura y violencia sexual durante “la mal llamada Guerra Sucia”. Pero “ella me defendía”, dijo, cuando los soldados entraban en su celda y le ponían un arma en la cabeza. Querían saber el paradero de su padre, un maestro comunista de una escuela rural que lideraba la guerrilla —“la revolución de los pobres”— en las montañas de Guerrero. Los soldados buscaban a Lucio Cabañas Barrientos.

Micaela aprendió a caminar, hablar y correr como una prisionera infantil dentro de una base militar que funcionaba como centro clandestino de tortura y exterminio. Volvió a ese espacio de terror estatal para testificar, hablar y encarnar un pasado no resuelto, marcado por la impunidad de los torturadores y la falta de justicia para las víctimas. Para las víctimas de la mal llamada Guerra Sucia en México, parafraseando a William Faulkner: “El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado”.

El general Luis Cresencio Sandoval habló en la misma ceremonia. El secretario de la Defensa ofreció una visión distinta de esa violenta historia de terrorismo de Estado, en la que el pasado era distante y fijo. Después de articular los usuales mitos fundacionales del Ejército mexicano como una institución leal y apolítica nacida de las masas populares, el general usó la voz pasiva para describir vagamente una época en la que soldados y oficiales sólo seguían órdenes emitidas por el liderazgo civil. Cumplir esas órdenes les costó la vida a algunos de ellos. Los soldados, dio a entender, también fueron víctimas de la Guerra Sucia. Para concluir, anunció que el presidente había autorizado que los nombres de los soldados muertos se inscribieran en el Monumento de los Caídos de las Fuerzas Armadas.

Antes de que el general terminara su discurso, numerosos asistentes comenzaron a protestar en voz alta y levantaron carteles. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, gritaban. En el escenario, Micaela levantó el puño.

La ceremonia marcaba la apertura de los archivos militares a los investigadores que trabajaban para la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEH) —la comisión de la verdad creada por decreto por el presidente López Obrador en octubre de 2021 para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano de 1965 a 1990—. Hace poco la CoVEH publicó sus informes después de dos años de extensa investigación en archivos y en campo. Miles de páginas organizadas en dos informes separados —Verdades innegables y Fue el Estado— revelan la naturaleza sistemática y multivalente del terrorismo de Estado ejercido durante décadas. De hecho, el terrorismo se extendió tanto que surgen varias preguntas: ¿México experimentó un momento limitado y anómalo similar a otras iteraciones latinoamericanas durante la Guerra Fría? ¿O usó la violencia estatal para reformular la soberanía como un Estado de excepción permanente durante las décadas de 1960 y 1970. ¿El despliegue de formas extralegales de violencia soberana contra los “indeseables” sociales y los “enemigos” políticos se volvió una forma de gobernanza normativa? ¿Las desapariciones forzadas, los centros de detención clandestinos, las masacres rurales y la “limpieza social” fueron la base del poder soberano del PRI en sus últimas etapas?

Ambos informes responden de manera afirmativa.

El problema principal de la CoVEH involucra poder y reticencia: el poder del Ejército para obstruir investigaciones gubernamentales con impunidad, y la reticencia del liderazgo civil para obligarlos a cambiar de rumbo. Confrontar la idea de que la mal llamada Guerra Sucia jugó un papel constitutivo en la creación del Estado mexicano es una cuestión de voluntad política. Pese a las promesas públicas, ahora sabemos que el Ejército negó el acceso completo a sus archivos al menos a trescientas personas —y que el liderazgo de Morena aceptó esa negativa—. El difunto antropólogo haitiano Michel-Rolph Trouillot argumentaba que, en la escritura de la historia, “el poder comienza en la fuente”. Las altas esferas del Ejército mexicano lo saben. La imposibilidad de la justicia parecía entonces predicha; la ceremonia se convirtió en una pantomima ridícula. La impunidad continúa prácticamente asegurada.

Así, somos testigos de una repetición de políticos electos que usan esos informes para castigar retóricamente a gobiernos pasados mientras legitiman al gobierno presente, como producto de la llamada “transición a la democracia” en México. Vicente Fox y el PAN lo hicieron durante toda la conflictiva existencia de la Fiscalía Especializada Para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Fox prometió en 2001 “ir más allá de la idea de una comisión de la verdad” y “castigar” a los actores por las acciones del pasado. Desde Lecumberri, que alguna vez albergó a prisioneros políticos, anunció que crearía la Femospp. Ordenó la transferencia de documentos gubernamentales y archivos relevantes sobre violaciones de derechos humanos al Archivo General de la Nación (AGN) para “ponerlos a disposición de todos los interesados, según las normas de la ley”. Cualquiera que haya trabajado con estos archivos durante la década del 2000 puede atestiguar que estas “normas de la ley” incluían que el exarchivista de la Dirección Federal de Seguridad fuera su custodio en el AGN.

La Femospp terminó con un susurro. El Ejército obstaculizó las investigaciones y antepuso la amnistía para soldados y oficiales. De hecho, el fiscal general encargado de seleccionar al fiscal especial para dirigir la Femospp era un oficial militar en activo cercano a Fernando Gutiérrez Barrios, uno de los principales arquitectos del terrorismo de Estado. Las estrategias legales contra los ejecutores de Tlatelolco y Corpus Christi resultaron tan desastrosas que algunos académicos las señalaron como autosabotaje y como un obstáculo para futuros esfuerzos. Antes de que acabara 2006 el gobierno de Fox lanzó en silencio el informe final de la Femospp, que tenía una redacción controvertida.

Lo que comenzó con fuerza y furia terminó siendo nada, al menos en términos de justicia para las víctimas y sus familias. ¿Veremos un resultado similar con la CoVEH?

Las limitaciones del primer informe, Verdades innegables, son relevantes. Se basa en informes previos; la historia que documenta es conocida; y confirma hallazgos anteriores: la violencia estatal entre 1965 y 1990 fue sistemática. Periodiza el flujo de los esfuerzos contrainsurgentes. Señala cuatro nuevos hallazgos: una polémica lista con la descripción de “vuelos de la muerte” y víctimas desaparecidas por oficiales militares en Guerrero durante la década de 1970, escrita por un desertor militar; un documento de la DFS de 1978 que enumera los nombres de personas encarceladas en el Campo Militar Número Uno (siete aún no aparecen); un documento de la DFS de 1978 que esbozaba un plan de exterminio contra la Liga Comunista 23 de Septiembre; y la tumba de Pablo Alvarado Barrera, un maestro rural que se unió a la guerrilla y fue ejecutado mientras estaba en Lecumberri en 1972. Sin embargo, en general, hay poca información nueva en ese informe de dos mil páginas.

Queda mucho por hacer, como ambos informes admiten: reunir de manera continua testimonios de víctimas, dar acceso a archivos gubernamentales aún fuera del alcance y encontrar a más de mil personas desaparecidas. Estos informes representan un inicio, no una conclusión.

Pero ahí está el detalle. Estamos de vuelta en el Campo Militar Número Uno y en las lógicas divergentes entre el testimonio de Micaela, las justificaciones del general y un presidente que protegió a las Fuerzas Armadas de procesamientos legales, históricos y contemporáneos durante su sexenio. En esta situación, es poco probable que las investigaciones de la CoVEH conduzcan a resultados materiales; en una palabra: justicia.

El problema que las víctimas del terror estatal conocen demasiado bien es que el pasado permanece forzosamente presente: la mal llamada Guerra Sucia no ha terminado. La impunidad otorgada al Ejército y otros aparatos de seguridad llevó a la expansión y consolidación institucional de violaciones a los derechos humanos como prácticas cotidianas y normativas. Como le dijeron sus torturadores al guerrillero Andrés Tzompaxtle Tecpile en 1996: “Tenemos experiencia; lo hemos hecho durante muchos años. Nos haces recordar un poco los setenta. Vamos a hacer una actualización contigo”. Lo mismo sucedió cuando oficiales de la policía federal golpearon brutalmente al estudiante de Ayotzinapa Marcos López Cruz en noviembre de 2012 y amenazaron con desaparecerlo “para que se te quite lo guerrillerito”.

Y cuando María Araceli Ramos, una campesina de Guerrero, sufrió la desaparición de su padre —Felipe Ramos Cabañas— en 1974 y la de su hijo —el estudiante de Ayotzinapa Cutberto Ortiz Ramos— en 2014. “Ya sabemos qué se siente pasar por esta tragedia, no saber si están vivos o muertos”, comentó Ramos, “viene a ser lo mismo de la Guerra Sucia”.

Tantos informes. Tantas preguntas. Y todavía no hay justicia para las víctimas del pasado, cada vez más acompañadas por más víctimas del presente.

Alexander Aviña

Profesor asociado de Historia Latinoamericana en la Escuela de Estudios Históricos, Filosóficos y Religiosos de la Universidad Estatal de Arizona. Autor de Specters of Revolution: Peasant Guerrillas in the Cold War Mexican Countryside.

Traducción de Valeria Villalobos Guízar