En agosto de 2015 fui invitado a afiliarme al Partido de la Revolución Democrática y a competir por su presidencia. Me invitaron dirigentes de las dos corrientes perredistas más grandes, Nueva Izquierda (NI) y Alternativa Democrática Nacional (ADN), cuando yo era diputado federal electo por ese partido en calidad de externo. La invitación me dejó perplejo. Cierto, soy socialdemócrata y, si bien llevaba entonces una década de lleno en la academia, tenía credenciales políticas como exdirigente y exdiputado colosista y como simpatizante del PRD. Pero simpatizar no es militar, y mi militancia en el perredismo era nula. Dos factores explicaban la insólita propuesta: 1) a mediados del sexenio de Enrique Peña Nieto se volvió políticamente inconveniente para el perredismo mantener su sociedad con el gobierno iniciada en el Pacto por México, debido a que se evidenció la gigantesca corrupción del priñanietismo —de la cual yo había sido muy crítico desde mi trinchera académica y periodística—; 2) la crisis perredista obligaba a abrir a la sociedad civil las puertas del partido.

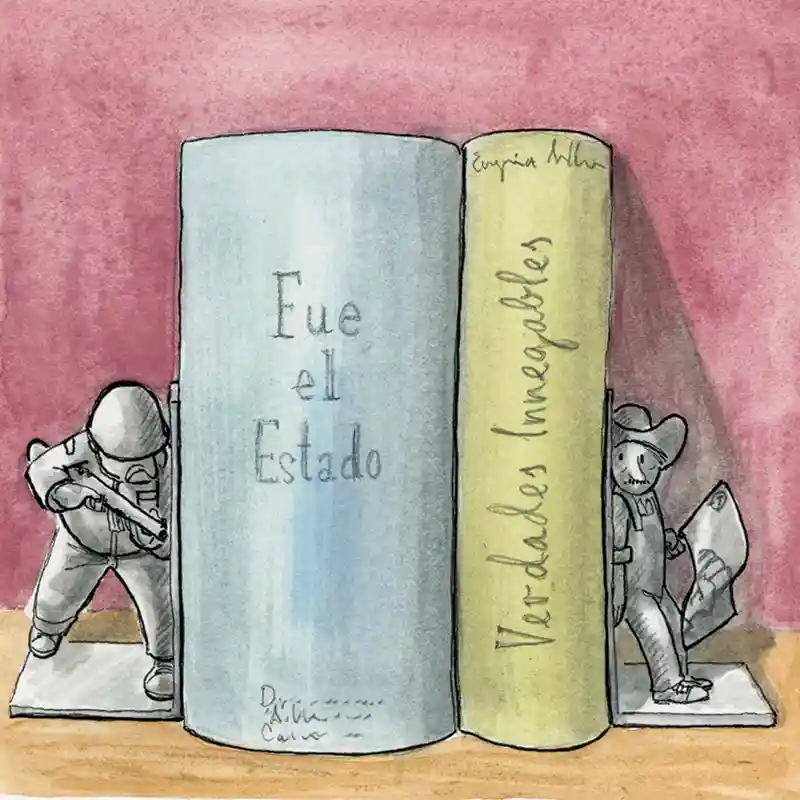

Cuando le pregunté a la primera persona que me lo pidió por qué había pensado en mí, su respuesta fue una sincera, cruda y estremecedora autocrítica: “Porque tú sí puedes mandar a la chingada a Peña y a Manlio”, me dijo textualmente. Y sí, eso era lo que pedía a gritos el PRD. La atrocidad de Ayotzinapa le había pegado en la línea de flotación a una embarcación ya horadada por la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador —quien se llevó millones votos a Morena—, la falta de credibilidad en los líderes tradicionales por la inveterada guerra entre tribus y por su cercanía con el oficialismo: todo conspiraba contra los esfuerzos endógenos de enmendar el plan de navegación. En medio de la crisis más profunda de la historia del partido, el presidente y el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional anunciaban su renuncia y querían dar un golpe de timón para alejar al partido del gobierno. Decidí considerar la invitación porque sabía que, de llegar a ese cargo, tendría instrumentos para combatir a un gobierno corruptoy también —lo admito— porque la locura de la propuesta revivió el idealismo de mi juventud, sepultado bajo los escombros del malhadado proyecto de Colosio. Yo entré a la política a los 23 años, en calidad de soñador y con bastante ingenuidad, y requerí una buena dosis de masoquismo para ejercerla siempre con más dolor que placer; tras bastantes decepciones, con un amigo asesinado, me retiré de ella asqueado.

Pero las esperanzas son como las cucarachas: uno puede lanzarse contra ellas a escobazos y pisotones sólo para descubrir, cuando las cree muertas, que se levantan y vuelven a correr. Así que a fin de cuentas acepté el desafío. Sabía que el PRD estaba al borde del naufragio, pero me envolvió un aluvión de entusiasmo e imprudencia juvenil. Recordé una frase que asocio con Tocqueville, pero cuya fuente no acierto a ubicar: en tiempos de cataclismos hay que escuchar a los locos. Y los escuché, me escuché: me subí al averiado barco a buscar el timón. Por cierto, mi entrada al proceso de sucesión no garantizaba mi triunfo: había en principio voluntades importantes, susceptibles de convertirse en el respaldo en bloque de NI y ADN y con ello en más de la mitad de los votos del Consejo Nacional, pero ni lo de NI estaba cocinado ni me bastaba ese respaldo, pues necesitaba mayoría calificada. Por eso me dediqué a cabildear con las demás tribus para construirla. Más temprano que tarde corroboré lo que me temía sobre el apoyo de NI. Hubo renuencia de su líder, quien estaba molesto porque no se le consultó ni la renuncia del presidente ni la idea de un sustituto externo. Finalmente, tras una conversación conmigo, a regañadientes, dio su anuencia y mi candidatura, que para entonces ya contaba con adeptos entre los grupos minoritarios, se consolidó. Entonces lo acabé de entender: no me habían ofrecido la presidencia del PRD, sino la posibilidad de ser un candidato fuerte.