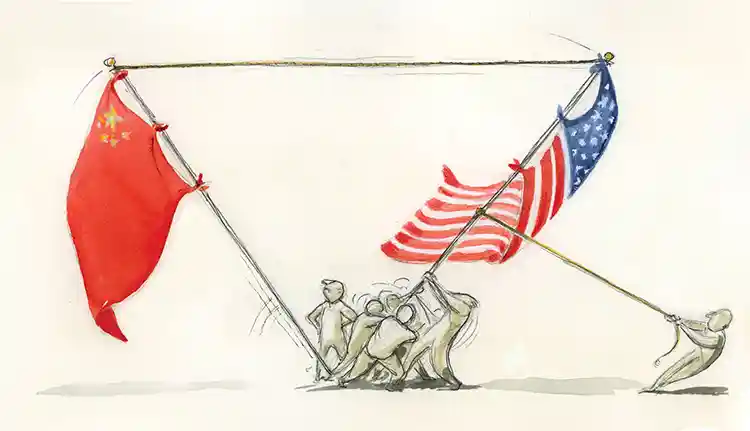

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca es considerado por muchos como el fin de una era. El orden lidereado por Estados Unidos, el orden internacional liberal, puesto en pie tras la Segunda Guerra Mundial y que se paseó triunfante por el mundo tras el fin de la Guerra Fría, ya no existe. De hecho, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, describió ese orden como “obsoleto” durante sus audiencias de confirmación en enero de este año. En su lugar ha surgido una cruda visión del mundo: sólo el interés nacional rige las relaciones internacionales; la transacción es el nombre del juego; y el poder manda.

Para muchos en el mundo en desarrollo, sin embargo, la muerte de ese orden encabezado por Estados Unidos no debe lamentarse. Al fin y al cabo, como suelen señalar estos países, el orden internacional liberal a menudo no era ni liberal ni internacional ni ordenado. Además, tuvo dificultades para incluir de forma significativa a los países no occidentales. Los gobiernos de las llamadas potencias medias, como Brasil e India, llevan mucho tiempo quejándose de que las instituciones y estructuras mundiales siguen alineadas de manera desproporcionada con los intereses de los países ricos en detrimento del resto.

El sur global es una categoría amorfa y muy debatida, que incluye un amplio abanico de países. En pocas palabras: describe a la inmensa mayoría de la población mundial que vive en países que fueron colonizados en África, Asia, Oriente Medio y América Latina. Algunos especialistas añaden China a la mezcla —en las Naciones Unidas, China figura como miembro del G-7, la coalición de países en desarrollo—, pero su inclusión se presta a confusión. La principal economía manufacturera del mundo —la fábrica del globo— difícilmente puede considerarse un país en desarrollo, aunque Pekín insista en lo contrario. Lo único que parece unir a esta enorme agrupación de Estados es una insatisfacción compartida con el orden internacional tal como existe.

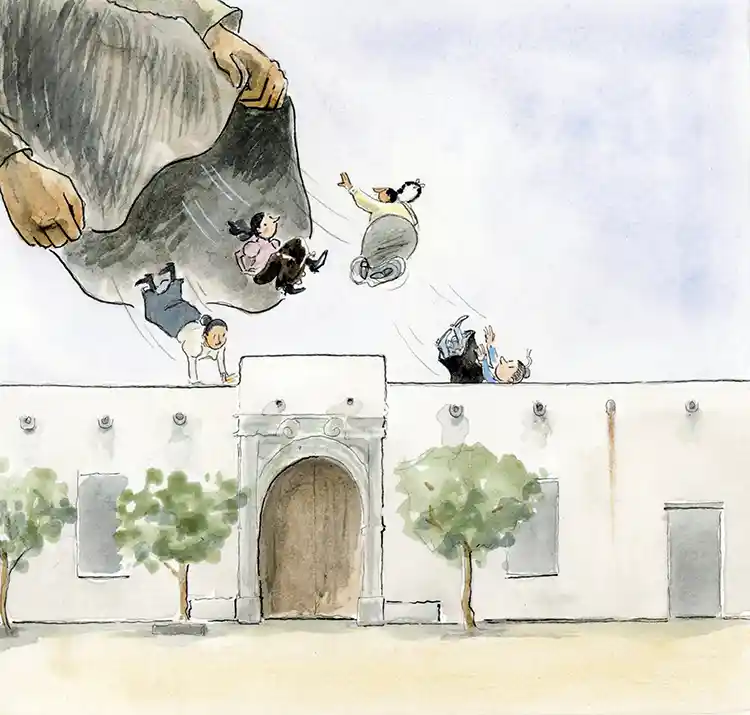

Una forma en que los países del sur global quieren cambiar ese orden es reformando las instituciones multilaterales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para hacerlas más representativas. Este esfuerzo se enfrenta a serios obstáculos y parece poco probable que dé resultados significativos en un futuro próximo. Estos países también han manifestado su interés por sustituir al dólar como moneda de reserva e instrumento comercial. Y, a sabiendas o no, apoyan a China en cuestiones polémicas relacionadas con el medioambiente, los derechos humanos y la gobernanza democrática. En una época de pugnas entre grandes potencias, este tipo de defensa desde el sur global corre el riesgo de llevar agua al molino de Pekín, favoreciendo el ascenso de China y acelerando el declive de Estados Unidos.