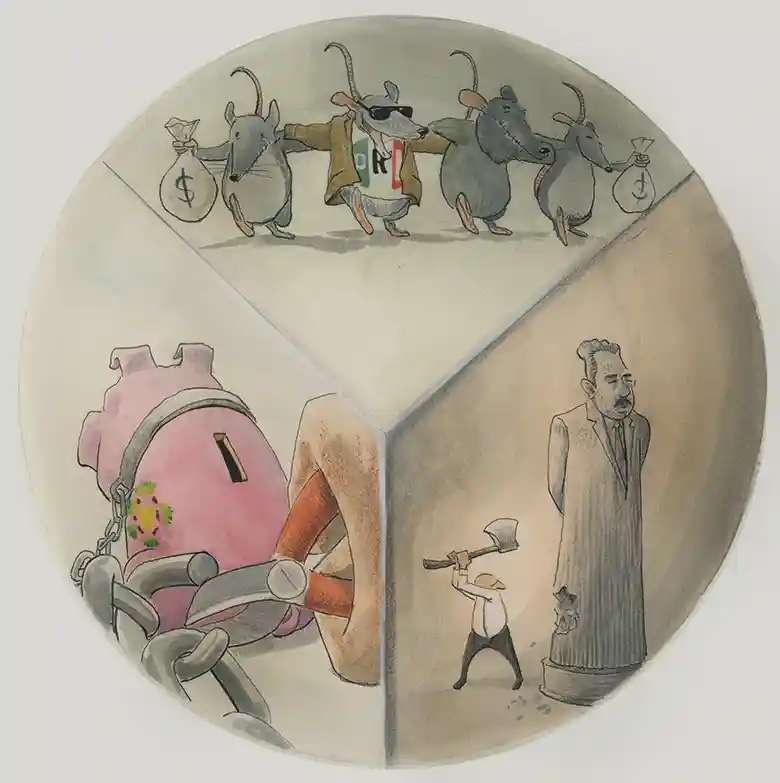

En enero la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek lanzó su último modelo que irrumpió los ámbitos de la investigación técnica para convertirse en noticia internacional. La sorpresa: una compañía emergente desarrolló un modelo de razonamiento a la par de los presentados por los laboratorios más avanzados de Estados Unidos, pero a una fracción del costo —en principio, apenas a una treintava parte—. Este avance reconfiguró las suposiciones sobre el futuro de la innovación en inteligencia artificial (IA) para México y otros mercados emergentes, lo cual abrió una ventana de oportunidad en lo que parecía ser una carrera dominada por dos grandes potencias.

El éxito de DeepSeek sugiere que es posible crear plataformas de IA competitivas, incluso en países que no disfrutan del acceso ilimitado de Estados Unidos a chips avanzados o de su ecosistema tecnológico. Si bien el poder de cómputo sigue siendo un factor crucial, el modelo de eficiencia y bajo costo de DeepSeek indica que naciones como México tienen la posibilidad de beneficiarse de la IA aun cuando Estados Unidos y China dominen la frontera tecnológica.

Conviene, por supuesto, matizar: la innovación de DeepSeek, aunque relevante, ha suscitado dudas. Algunos cuestionan su fuerte dependencia a modelos abiertos de Estados Unidos y su metodología para calcular costos de entrenamiento inusualmente bajos. DeepSeek reporta un gasto de 5.6 millones de dólares y emplear alrededor de dos mil chips de NVIDIA para entrenar su modelo, cifras muy inferiores a las que manejan OpenAI o Google para proyectos de tamaño similar. Sin embargo, analistas advierten que, si se consideran costos adicionales —pruebas de entrenamiento y desarrollo—, el monto real podría acercarse a los 500 millones. La infraestructura de hardware, el talento de ingeniería y el acceso a capital siguen siendo pilares de la innovación en IA. A pesar de eso, el logro de DeepSeek amplió el rango de posibilidades para países más allá de Estados Unidos y China al trazar nuevas rutas para sus ambiciones en IA.