Hay pocos animales tan cargados de asociaciones simbólicas como la serpiente. Tradiciones de todo el mundo le han asignado un lugar sagrado; se ha vinculado con la vida, con la muerte, con el bien, con el mal, con la lluvia, con la traición. Entre esta multiplicidad de significados permanece hasta nuestros días la idea de una relación especial entre la serpiente y cierto tipo de lenguaje. Hasta la fecha, en México, “viborear” significa hablar mal de una persona. El habla viperina es mordaz, maldiciente, aduladora, hiriente o retorcida.

¿Somos coyotes?

No es fácil tomar por sorpresa a un coyote. Casi siempre sucede lo contrario: cuando te das cuenta el coyote ya está ahí, sin que lo hayas sentido llegar. Él impone la distancia. Transita por una órbita lejana y silvestre que apenas roza nuestro mundo o pasa junto a ti como si nada. Pero sin importar cuan desdeñoso se muestre, deja siempre la sensación de un guiño mínimo, como si comunicara algo. Una breve pausa, una mirada de reojo, algo que nos hace sentir de algún modo observados, reconocidos, incluso prevenidos. La solemnidad del avistamiento diurno, sin embargo, se desvanece por la noche con esa curiosa distorsión auditiva que permite a dos coyotes producir algo como las carcajadas de una jauría. No es extraño que el coyote ocupe un lugar privilegiado en las tradiciones orales del desierto. Un ser astuto, engañoso, pero sobre todo ambivalente. Una de las manifestaciones más evidentes de la figura mítica que los antropólogos del siglo pasado llamaron el trickster o embaucador.

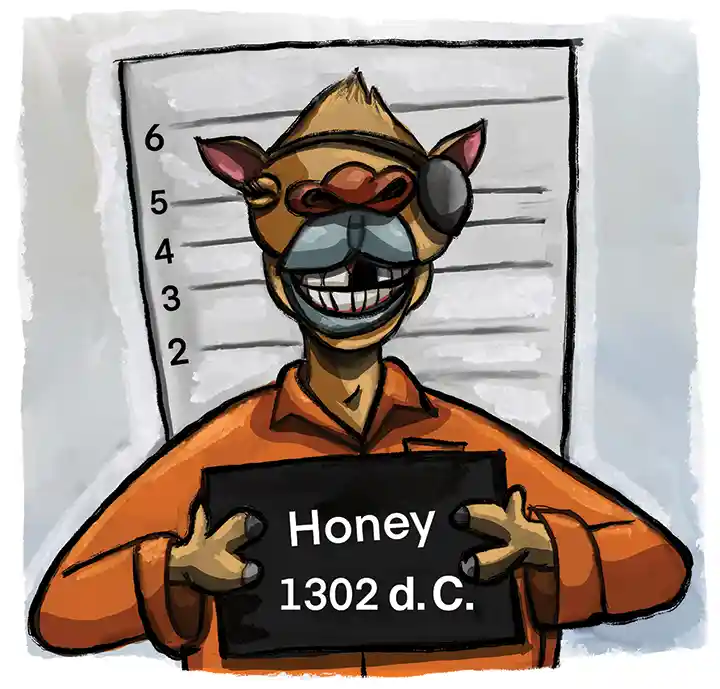

Las huellas de un camello tuerto

Desde India hasta Medio Oriente, hay en las tradiciones orales referencias muy antiguas a la historia de un camello extraviado que era tuerto, cojo o ambas cosas. La primera versión escrita data de 1302 d. C., y se encuentra en Los ocho paraísos del poeta indopersaAmir Khusrow. El relato es famoso por ser la primera “historia de detectives”, al menos conocida en Occidente. Los protagonistas son los tres príncipes de Serendip —de donde viene la palabra serendipity en inglés—, que por la interpretación de los rastros que observan en el camino logran describir de manera muy detallada a un camello que nunca han visto.

Sundiata, el rey león

La asociación simbólica entre el león y la soberanía es antiquísima; está ya presente en la iconografía babilónica de 1500 a. C. Además, parece haberse producido de manera independiente en culturas diversas y distantes entre sí. Entre las grandes gestas fundacionales protagonizadas por un rey león, hay una que desde hace tiempo me ha cautivado: el poema épico de Sundiata, fundador del Imperio de Malí en el siglo XIII. Se conserva de manera oral a través de los linajes de jelis, la casta que se especializa en el uso de la palabra y la transmisión de la memoria histórica en el oeste africano. La historia es singular porque, aunque la guerra y la fuerza son un elemento central en la creación del Imperio, las batallas más decisivas se libran por medio de fuerzas invisibles: el elogio, las palabras, la música y la hechicería.

Argos y las virtudes antiguas

Es imposible elegir un pasaje de La Odisea más bello y rico en significados que los demás. A mí, el que me ha acompañado más de cerca a lo largo de los años es uno en apariencia trivial. El momento en que Argos, el perro que Ulises dejó cuando era apenas un cachorro, reconoce a su amo que llega disfrazado de mendigo veinte años después. Son apenas treinta versos, en el Canto XVII, pero condensan a la perfección el asunto principal de los siete cantos finales de La Odisea: el arduo trabajo de recuperar, después de una vida de guerras, viajes y proezas, la identidad que uno dejó atrás, probar que de algún modo se sigue siendo la misma persona.