De nuevo el mundo se divide en dos: quienes apoyan la inteligencia artificial (IA) y quienes le temen. Dicha división es regla: el desarrollo de la imprenta, la radiación como fuente de energía, recuérdense los casos de Chernóbil (Rusia) en 1986 y el de Fukushima (Japón) en 2011, o el exceso en el uso de la tecnología médica en enfermos que no la requieren. La IA de nuevo es objeto de desavenencias: a sus aduladores y seguidores les importa un bledo la opinión de quienes la consideran un instrumento cuyas consecuencias negativas aún no son predecibles.

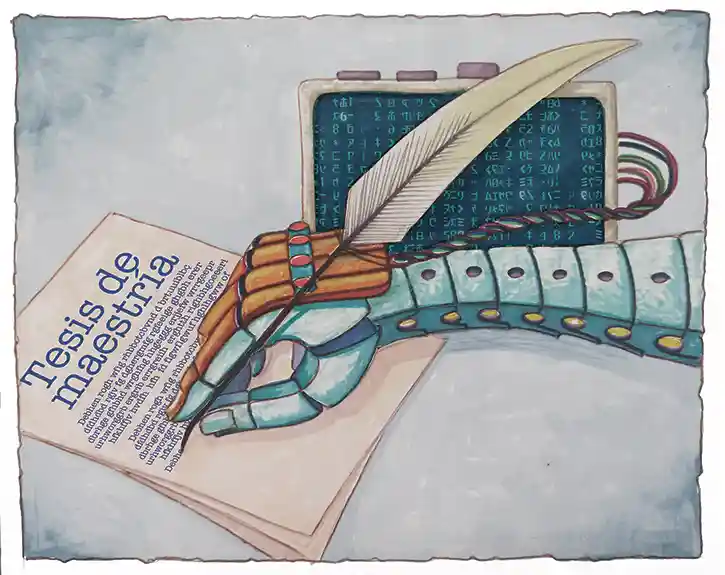

Pocos días atrás una profesora me explicaba que para ella era fácil discernir cuántos alumnos entregaban sus trabajos usando la inteligencia artificial y cuántos los habían escrito gracias a la búsqueda de información. La lección es obvia: si la IA resuelve tareas, el trabajo académico disminuye, la curiosidad decae y el esfuerzo intelectual, en este caso de jóvenes, merma; su afán de investigar y su capacidad de dudar y preguntar se esfuma.