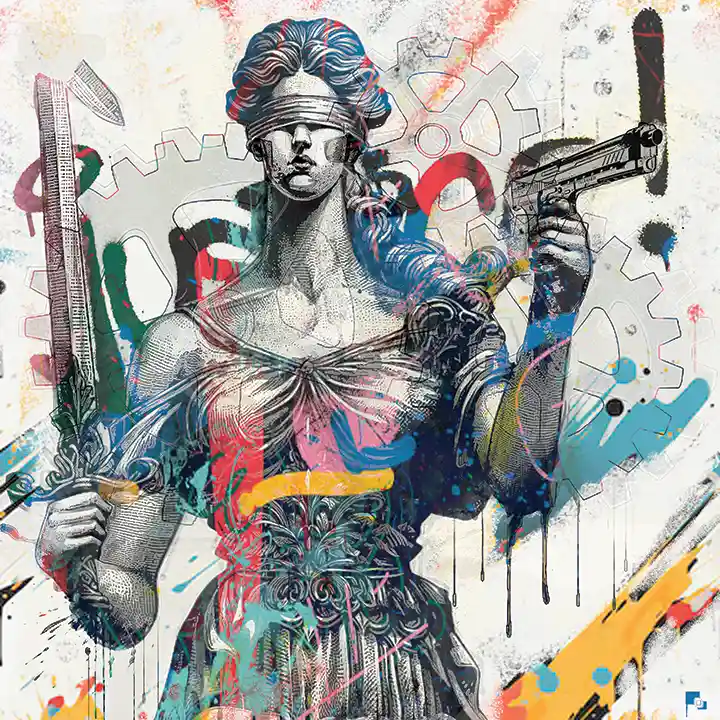

Nadie puede acusar a una persona de sentarse a la mesa a platicar con su perro y no significa que no exista diálogo y entendimiento entre los dos. Hay una batalla permanente por los límites entre el perro y el dueño de la casa, fronteras que el animal busca trasgredir y el amo imponer. El resultado es ese modus vivendi propio de cada hogar, donde el amo decide o, en no pocos casos, donde el perro gana terreno e impone condiciones que el amo termina por naturalizar. Exactamente lo mismo sucede entre los gobiernos y el crimen organizado. No necesitan sentarse en una mesa a platicar para entenderse. Las balas hablan y la ausencia de éstas también. Los abrazos se reciben como muestras de cariño y los no balazos construyen el marco de acción.

El brutal incremento de las desapariciones en el sexenio de López Obrador es el resultado de una política pública de seguridad que nunca fue hecha explícita pero si comunicada y entendida. “No son desapariciones forzadas porque no fue el Estado”, alegan los propagandistas de la llamada Cuarta Transformación con el simplismo que caracteriza la creencia. El Estado, sin embargo, tienen que ver con las desapariciones de varias maneras, todas perversas.

Entender la desaparición

La desaparición en México es un fenómeno que engloba distintos problemas. Lo que hay en común en todas las desapariciones es la ausencia involuntaria de una persona y un sujeto individual o colectivo que perpetra la desaparición: alguien, en algún momento del proceso de desaparición, decidió tomar la vida del otro.