La distracción no es un método de conocimiento, pero sí representa un lugar común entre las personas que, a menudo, distraen su atención de aquello que resulta ser más importante para el bienestar de sus vidas: se preocupan de asuntos banales en vez de concentrarse en los acontecimientos vitales que las aquejan. Yo no me cuento entre ellas, aunque soy distraído por naturaleza y me encuentro indefenso a la hora de hacer tonterías. “¿Cómo pude ser tan francamente idiota?”, llego a preguntarme. Alguna vez me escribió un amigo que visitaba CDMX y no tenía un lugar donde quedarse por dos semanas. “¿Para qué preguntas? Mi departamento es tu casa y hay una habitación libre”, le respondí. Cuando tocó el timbre de casa y abrí la puerta me di cuenta de que se trataba de otra persona, un periodista de L.A. Times, cuyo nombre era igual al de mi amigo de Torreón y al que apenas si había conocido en un par de ocasiones.

Morir abrazados

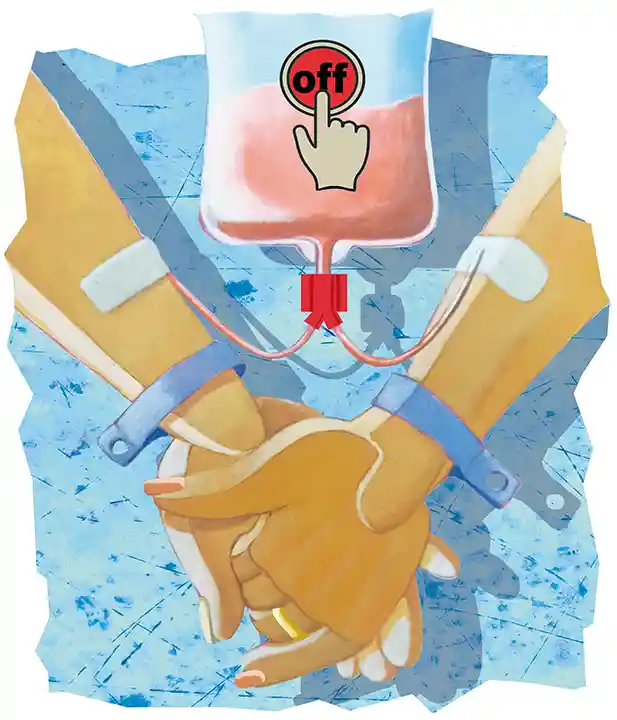

El suicidio en pareja es un tema interesante. Ir y regresar sobre un tópico tan enrevesado es necesario. En muchos asuntos de ética médica no hay una respuesta única. Abrir el abanico permite adentrarse en dilemas intrincados. En ética médica “sí” no es siempre sí y “no” no siempre es no.

La ética médica se nutre de muchas fuentes. Casos aislados como el de Ernie y Kay Sievewright, pareja canadiense que después de 55 años de matrimonio solicitó ayuda para morir junta, motivan discusiones. Las lecciones “viejas” aportan mucho.

Bailando por un sueño… de éxito reproductivo

“Ser aficionado al baile ya era en cierto sentido un paso hacia el enamoramiento”, consideran la señora Bennet y su esposo en las páginas de Orgullo y prejuicio. Manifestan así la posibilidad de que la práctica de esa afición por el señor Bingley quizás lo convirtiera, si no en un Fred Astaire, al menos en un prospecto deseable como pareja —dancística y, en definitiva, nupcial— para alguna de sus cinco hijas, en alguno de los numerosos bailes en los que avanza, gira y se resuelve buena parte de la novela de Jane Austen.

Al mostrar por la vía de la ficción que bailar, y hacerlo bien, facilita a los miembros de nuestra especie encontrar y elegir con quién reproducirnos, Jane Austen se adelanta más de medio siglo a El origen del hombre y la selección en relación al sexo (publicado en 1871), donde Charles Darwin propone acertadamente que, al igual que en los varios ejemplos de especies aviares que describe en esta obra, la habilidad dancística de un individuo es como un sello de garantía de su calidad biológica.

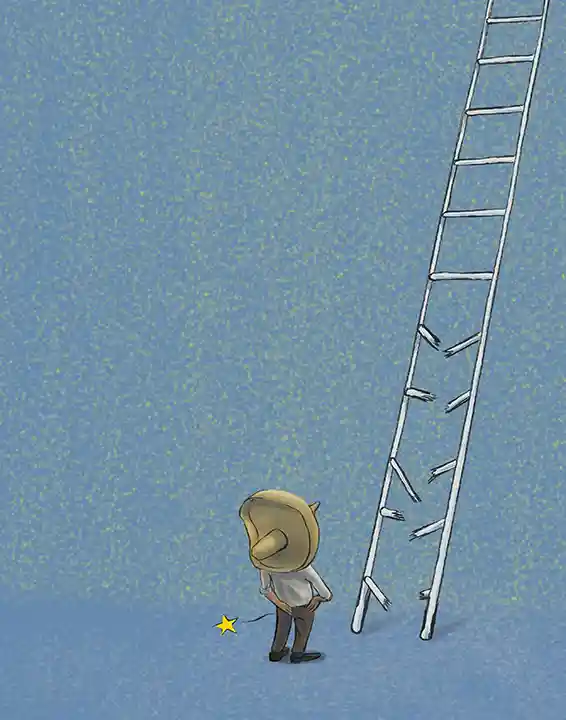

México: Las oportunidades perdidas

En el último medio siglo México ha perdido al menos cinco oportunidades de volverse un país moderno. ¿Qué quiere decir país moderno? Tres cosas: un país próspero en su economía, equitativo en su sociedad y democrático en su vida política. Ésta es la premisa que rige las discusiones de este número de nexos, recogidas del foro sobre ese tema que tuvo lugar en Guadalajara, bajo la hospitalidad intelecual inigualable de la FIL y de la Universidad de Guadalajara, en noviembre de 2024.

1968

Carolina Hernández

Empiezo con una pregunta: ¿qué hubiera pasado si en 1968 la matanza que cometió el gobierno no hubiera sucedido: tendríamos un país peor? Es decir, ¿nos hubiéramos tardado más en darnos cuenta de cómo se vivía y de la represión?

Se dijo mucho que el gobierno usó los Juegos Olímpicos para disfrazar un país y mostrarlo al exterior como si fuera un gran país próspero. Imaginen que no sucede la matanza del 2 de octubre. ¿No nos hubiera llevado a un lugar peor quizá?

Ariel Rodríguez Kuri

Hace quince años le hice a Gilberto Guevara Niebla una pregunta similar: ¿Qué hubiera pasado si los Juegos Olímpicos de 1968 hubieran sido exitosos, el movimiento estudiantil asimismo exitoso y no hubiera ocurrido la matanza del 2 de octubre? Brincó en su sillón, volteó a verme y me dijo: “La transición”.

Quisiera matizar. Por una parte los Juegos Olímpicos no fueron una mascarada del régimen; fueron, genuinamente, la conclusión de un larguísimo proceso modernizador. Fuimos sede olímpica porque se propuso la sede desde el subdesarrollo, no desde la bonanza. Era la posibilidad de salir al mundo en los términos de un país subdesarrollado en medio de la Guerra Fría. Creo que ha sido mucho más imaginativa la concepción de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que las ideaciones de los historiadores y científicos sociales al caracterizar de modo reduccionista los sesenta y los setenta. La historia encuentra caminos insospechados. Aparece una protesta con adolescentes de 14, 15, 16 años contra la brutalidad policiaca. Eso desencadenó un movimiento de época que se sumó a los Juegos Olímpicos. Y esa comunión consagra nuestra propia modernidad. Tengamos mucho cuidado al evaluar lo que perdimos: hay que ver qué perdimos y en qué magnitud lo perdimos.

CH

Eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué tenían los estudiantes en el 68? ¿Por qué antes salían a las calles a hacer lo que quisieron con el costo tan altísimo que fue el 68, y a pesar de ese costo volvió a pasar en el 70? Había un deseo muy genuino y muy activo de cambiar las cosas.

1994-1995

Denise Maerker

Vamos a abordar el año 1994 y la modernización salinista. En ese noviembre de 1993 era inminente la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, que se manejó también como ingreso al primer mundo. Esto no ocurrió. Hablaremos de lo que sí pasó, lo que sí cambió y de cómo se fue generando esa expectativa.

Denise Dresser

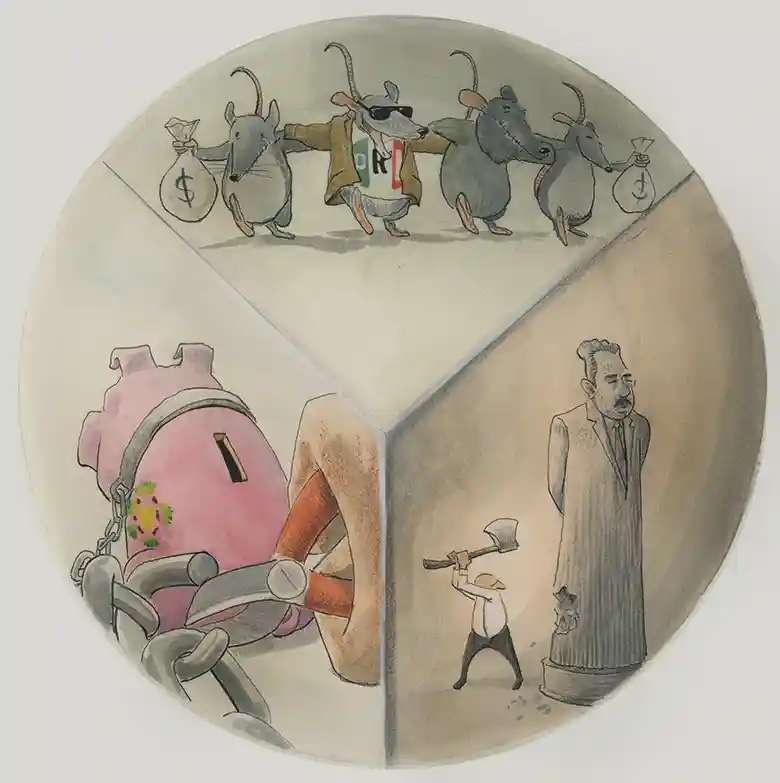

En el 94 vimos figuritas de plástico de Carlos Salinas vestido de reo vendiéndose en las esquinas, pero quisiera recordarles a quienes no lo vivieron que Carlos Salinas salió de la Presidencia con un nivel de aprobación de casi el 80 %. El halo de modernidad y primermundismo permeó al país con lo que yo llamé en mi tesis de doctorado “Salinastroika Sin PRIsnost”, porque en aquella época Rusia había iniciado el camino con la perestroika —cambio económico— y glásnost —cambio político—, mientras que en México se intentó una transformación profunda vía el ajuste estructural del PRIsnost: un esfuerzo por reemplazar la vieja coalición distributiva y proteccionista por una coalición nueva de centro derecha que pondría a las exportaciones como motor de desarrollo y de crecimiento. El salinismo trató de seguir lo que se conocía como el decálogo del Consenso de Washington, entre otras cosas, incrementar la eficiencia económica, promover la desregulación, reducir la intervención estatal en muchas áreas de la economía y volvernos parte de una nueva construcción en términos de una visión estratégica: América del Norte. El aspiracionismo de volvernos estadunidenses y no voltear hacia el sur.

El proyecto basado en la liberalización y las reformas tuvo tres caras. Y la primera tuvo a su vez tres rasgos: 1) renegociación de la deuda en 1989, que nos quitó de encima el enorme lastre económico derivado de la nacionalización bancaria de 1982;

2000-2018

Denise Maerker

Un momento muy esperanzador fue la llegada de la alternancia en el poder en 2000, con el panismo y la sensación de que por sí misma iba a favorecer un desarrollo de otra naturaleza. Abordaremos en qué consistía esa esperanza, en qué estaba fundada y cuáles eran los elementos que pudieron significar ese salto hacia delante para el país.

Jorge G. Castañeda

Creo que en la coyuntura del 2000-2001 hubo una oportunidad perdida como muy pocas y que mucho de lo que está sucediendo en el país hoy tiene que ver con lo que no se hizo entonces. La alternancia fue sobrevalorada. Muchos pensamos que con el mero hecho de sacar al PRI de Los Pinos bastaría para cambiar el país y que permitiría casi en automático el surgimiento de las condiciones que posibilitarían los demás cambios: sociales, económicos, internacionales, culturales. No fue el caso. Lo que hubo en el 2000-2001 fue una alternancia sin ruptura. Y eso cuesta mucho porque finalmente perpetuó una serie de elementos del statu quo que con el paso del tiempo se volvieron insoportables para una buena parte de la población. Y así, para el 2018, con la cantaleta del PRIAN, Morena dio el giro que les permitió ganar y repetir en el 24.

DM

Sólo compartiré una anécdota para ilustrar esa alternancia sin ruptura. Recuerdo a Salvador Abascal, en ese momento secretario del Trabajo, contándome cómo decidieron mantener una relación de absoluta continuidad con los sindicatos priistas, lo que incluyó una escena increíble, un homenaje a Fidel Velázquez encabezado por el mismo Abascal.

Jesús Silva Herzog-Márquez

El pluralismo de la alternancia fue el tapete bajo el que se pudieron esconder muchos problemas que no se atacaron.

Una caricatura de Abel Quezada es el marco perfecto para estas conversaciones.

2018-2024

María Amparo Casar

El 2 de diciembre de 2012 se aplaudió la disposición del Ejecutivo a abrirse a las tres fuerzas políticas principales de este país y a una cuarta, el Partido Verde, para dialogar y buscar acuerdos. Fueron 95 compromisos en cinco rubros: la agenda social, la agenda económica, la agenda de seguridad y justicia, la agenda de transparencia y, junto con ella, la agenda de rendición de cuentas.

El Pacto por México fue una muestra de que los gobiernos sin mayoría sí pueden rendir frutos. También fue importante que se instaurara la idea central de la política que es la negociación: los partidos no mayoritarios podían igualmente influir en las políticas públicas de México. Pues bien, se acordaron plazos y productos concretos para el Ejecutivo y para el Legislativo. Y hubo muchos más acuerdos entre las tres fuerzas políticas en materia de reformas a leyes secundarias o a la Constitución. Cierto, en algún momento hubo amenazas al Pacto provenientes en su mayor parte del PRD. De hecho, el PRD es el único que no firma la Reforma Energética.

Pero fue un espacio de conciliación que permitía avanzar una agenda social, económica y política. La mayor parte del trabajo recayó en el Congreso, lo que tiene su valor, y los partidos adquirieron compromisos para lograr cada uno su agenda. Está claro que en ese sexenio las instituciones se consolidaron y se privilegió el diálogo.

Y así llegamos al 2018. Como analista nunca hubiera esperado que el gobierno de López Obrador destruyera instituciones o construyera instituciones alternas que no se necesitaban, como fue el cambio del Seguro Popular al Insabi, un fracaso que dejó a más de 30 millones de personas sin ningún tipo de acceso a la salud, por dar un ejemplo. Se impuso la política del “aquí mando yo porque tengo la mayoría” y se desecharon los instrumentos propios de la democracia que son el diálogo y la negociación. Hubo una oportunidad perdida de que la democratización del país fuera en línea ascendente. ¿Cómo hacer el balance entre lo que veníamos haciendo y este alto brutal a la política de negociación y a la pluralidad?

José Woldenberg

En efecto, el Pacto por México fue una operación política de grandes dimensiones; tenía antecedentes pero los rebasó con creces. Desde que el pluralismo se instaló en el Congreso se construyeron convergencias inclusivas para la reforma de diversas normas constitucionales, pero todas habían sido coyunturales y volátiles. El Pacto por México, firmado por las tres fuerzas más importantes del país y el presidente de la República, representó una especie de programa de gobierno y legislativo abarcante con un horizonte temporal muy vasto. Fue posible porque PRI, PAN y PRD asumieron un reconocimiento de la legitimidad de sus adversarios; esto pudo observarse como un eslabón civilizatorio. Dado que ningún partido tenía la mayoría necesaria para gobernar a solas debían construir acuerdos y compromisos.