Este texto es una versión de “La Europa inconsciente”, una conversación entre la historiadora y psicoanalista francesa Élisabeth Roudinesco y el filósofo y director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Valerio Rocco; ocurrida en el marco de la primera edición del Festival de las Ideas, el nuevo festival de pensamiento de la ciudad de Madrid, que tuvo lugar entre el 18 y el 21 de septiembre de 2024. Esta charla fue posible gracias al apoyo de las embajadas de Francia y Alemania en España, el Goethe-Institut y el Institut Français.

Soledad Loaeza

Este año Soledad Loaeza cumple 75 años. En su casa, nexos, hemos emprendido una celebración de su persona y su obra. Empezamos con las columnas de Ángeles Mastretta y José Antonio Aguilar Rivera. Seguimos con un perfil de Soledad Loaeza elaborado por Julio González y un ensayo de Jesús Silva-Herzog Márquez. En la sección Palomar, gracias a Adolfo Castañón, recuperamos un texto de la misma Loaeza sobre gastronomía. En sucesivas entregas para nuestra edición digital continuaremos esta celebración.

La fortuna ha querido que, por varios años ya, el salón de clase se expandiera a su cubículo en el Ajusco, pasara a los correos y poco después a algunos restaurantes, algún evento al que me ha invitado como su asistente, a su departamento en Ciudad de México o su casa en Morelos. Cada tanto una visita junto a otros compañeros de generación para comer o tomar café, para conversar sobre nuestra alma mater, de libros y películas que nos entusiasman, de política nacional e internacional, de historia próxima o lejana; a veces sólo por el gusto de hablar de la vida y reír.

La curiosidad de la profesora Soledad Loaeza es infinita, como lo es su inteligencia y sus agudas observaciones sobre la historia europea, el quebrado sistema de partidos en México, el conservadurismo y las clases medias, el presidencialismo mexicano o uno de sus temas insignia: el Partido Acción Nacional. La politóloga más brillante de su generación, una voz indispensable en la vida pública, una maestra que exige rigor y claridad, pero que guía con generosidad y desborda formas creativas para acercarse a los problemas y enigmas de la política.

Sin saberlo o planearlo en un principio, nos hemos visto varias ocasiones desde el año pasado. En algunas empecé a tomar notas, en otras encendí una grabadora, a veces decidí que sólo quería platicar y dejar que la memoria jugara: que recree o invente a la manera proustiana. Quise que ésta fuera una conversación fragmentaria, que el río corriera y saliera de los márgenes, saltando de una cosa a otra, que los 75 años de vida de mi profesora se tornaran lentamente en ciertos episodios, temas, nombres y apellidos, obras, lugares e instituciones. Que la imaginación y buen humor de Soledad Loaeza trasminaran cada palabra.

Soledad Loaeza: el dios Jano y la ciencia política

Al recibir la Orden de la Legión de Honor, Soledad Loaeza identificaba su deuda intelectual con Francia y recordaba que, cuando empezaba sus estudios universitarios, no era natural para una mujer como ella dedicarse al estudio de los partidos, el conflicto, la ley. &;“Nunca creí que mi vocación fuera estudiar el poder y la política. Cuando empecé mi carrera eran poquísimas las mujeres, si alguna había, que discutían los asuntos públicos, y cuando lo hacían eran vistas como rara avis. Créanme, cuando una mujer hablaba de política la miraban como si estuviera violando el artículo primero de la Constitución”. Pero las preguntas que planteaban historiadores y politólogos sobre el pasado y sobre lo que estaba aconteciendo le resultaban fascinantes. Soledad Loaeza entendió de inmediato que, debajo de las estrategias de los partidos y de las reglas que encauzan la lucha electoral, que detrás del choque de las ideas y de la efervescencia de las pasiones políticas se esconden los misterios de lo humano.

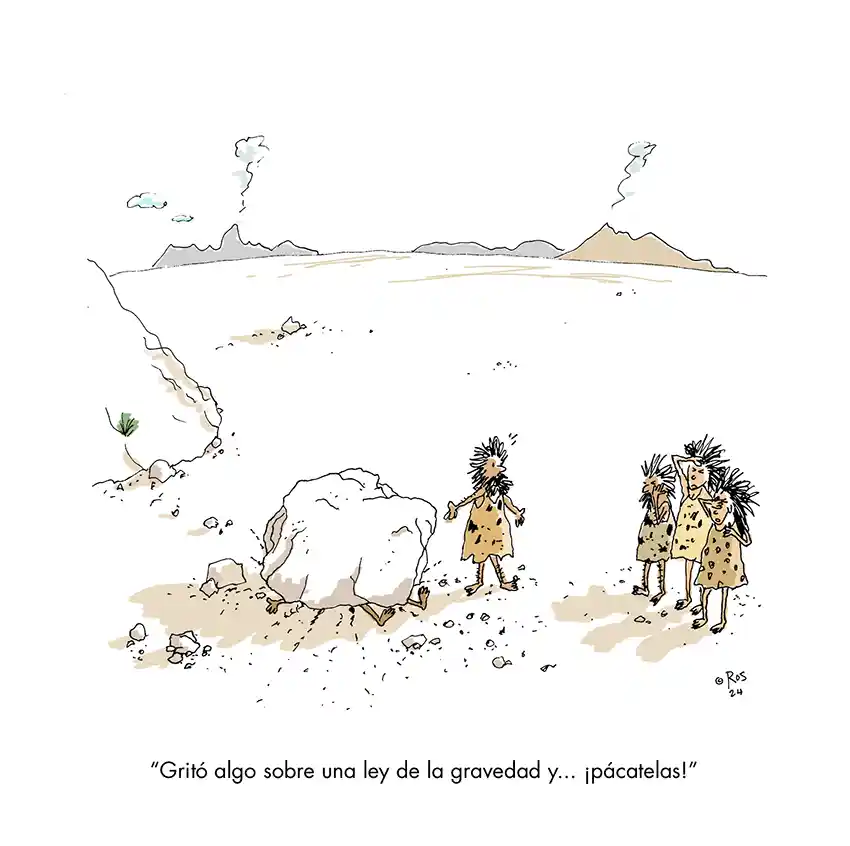

Una imagen aparece una y otra vez en sus reflexiones: la de Jano, el dios que mira simultáneamente hacia adelante y hacia atrás. El dios de las puertas, el guardián de entradas y salidas, de comienzos y destrucciones era un emblema perfecto. La imagen del dios Jano que toma de Maurice Duverger registra el dominio de la política como espacio de tensiones irresolubles. Ahí se cruzan memoria e ilusión, la carga de la herencia y el impulso del experimento. En la política hay brutalidad y convenio; fuerza y ley. En su Introducción a la política, Duverger recurre a la deidad romana para hablar las dos miradas del poder que han marcado el entendimiento de la política. Para unos la política es enemistad, lucha; pelea por la dominación y el deseo de imponer una voluntad sobre otras. Para otros, la política es el esfuerzo por construir orden y alcanzar justicia. Es un lenguaje común, la arquitectura de la convivencia. Para los primeros, decía el estudioso de los partidos políticos, la política sirve para mantener los privilegios de la minoría; para los segundos, es el diálogo que cultiva comunidad.

El calígrafo y la destrucción

El próximo mes estará disponible en librerías La destrucción de todas las cosas, novela de Hugo Hiriart que ahora publica el sello editorial Debolsillo. Adelantamos aquí el prólogo.

La destrucción de todas las cosas es la historia fantástica, puntillosamente real, de una conquista en su versión extrema, que es el aniquilamiento.

El mundo conquistado y aniquilado en estas páginas es el México de fines del siglo XX, un México de políticos deleznables y costumbres extrañas, en general indignas de defensa, pero entrañables, insustituibles y aun gozosas para quienes las viven como su mundo natural, así se trate sólo, para la mayoría, de una “miseria sin horizonte”.

Publicada en 1992, año del V centenario del “Descubrimiento de América”, esta narración puede leerse, yo la leí en su momento, como una alegoría o como una metáfora o como una versión estrábica y distópica de la antigua Conquista de Mexico, la destrucción del mundo prehispánico por unos personajes de procedencia sobrenatural, que se impusieron con armas, lengua, religión y enfermedades desconocidas, a la civilización nativa hija del sol y a su ciudad invicta, la Gran Tenochtitlán.

Todos los elementos que pueden inducir esta lectura alegórica están sembrados con humor salvaje en la novela para cumplir el muy serio propósito moral de traer a los ojos de los lectores de hoy, la gratuidad y el horror de la destrucción de aquel mundo, a seguidas de la cual empezó a existir México. La hazaña imaginativa de la novela es poner esa destrucción antigua en tiempo presente y contarla como la destrucción del mundo en que viviríamos los mexicanos en el año de la publicación del libro, 1992, o en el año 2010 donde suceden los hechos imaginarios de la novela.

Leer y comer

La invitación que me hizo Adolfo Castañón, en complicidad con Antonio Saborit, a que presentara su libro Grano de Sal [Breve Fondo Editorial, México, 1999] fue irresistible. Acepté de inmediato. Segundos después de haberlo hecho me imaginé incursionando en el terreno de las letras, que es el de Adolfo y me paralicé. Me estaba comprometiendo a opinar de temas distintos a las estrategias de poder o las fórmulas electorales que son mi materia de trabajo. Cuando se me advirtió que se trataba de un recetario mi parálisis estuvo a punto de convertirse en algo mucho más serio. Una excusa de tipo: “Perdóname, pero ese día tengo un seminario en el IFE para discutir la demanda administrativa de la Asociación Cívica, ‘Amigos del Cubilete’ contra el uso político de su símbolo registrado”. Pero, también en unos cuantos segundos pensé que Adolfo me estaba dando la oportunidad de dejar de leer sobre estrategias de poder y fórmulas electorales, y entregarme a la muy placentera lectura de un texto suyo. Entonces acepté, con temor pero con gusto.

No me arrepiento. Para las víctimas de la prosa rala y muchas veces incomprensible de la mayoría de los autores de ciencias sociales, leer un texto de Castañón es como un bálsamo, es un alivio muy de agradecer en medio de tanto barbarismo y escritura sin imaginación. Leer el libro de Adolfo fue como si me hubiera colocado una compresa de hierbabuena perfumada y fresca sobre los ojos.

Una de las primeras virtudes, y muy notable, por cierto, de Grano de Sal es justamente la riqueza del vocabulario, la frescura de las imágenes, la fuerza de las evocaciones de sabores, olores y texturas, que son la verdadera materia de este recetario. De manera que este libro, así de pequeño y modesto como se ve, es un tesorito de sensaciones. Leerlo es encontrarse de repente en el mundo cálido de la cocina grande y espaciosa que debe haber sido la de Juan E. Morán, bisabuelo del autor, al menos así la imagino, donde se preparaban sopas de harina de tortilla y pollo o de jocoque. Asimismo descubrimos la fórmula del tapado de gallina, de las patas de puerco en ranchero y de los pichones en caldillo de pechuga.

Brille o llueva

Brille o llueva

Primeras impresiones

Creo que nunca le he contado esto a Nicolás Medina Mora, pero la primera vez que leí algo suyo me descuadré del enojo. Es raro pensarlo hoy, después de pasar tantas horas de conversación con él y compartiendo una amistad de las que es raro encontrar cuando uno llega a los 30, pero esa lectura inicial de mi-todavía-no-amigo-Nico me hizo enfurecer. Corría, diría él, el año del Señor de 2018 (el mismo en el que AMLO ganó una elección presidencial por primera vez, los líderes de las dos Coreas se encontraron en una reunión inédita y ETA anunció su disolución). Yo me encontraba a bordo de un avión, no recuerdo a dónde, pero digamos que estaba en el asiento 14F, haciendo como que escuchaba las instrucciones de seguridad. Una amiga de la infancia me mandó un mensaje que decía algo como “Mira, somebody who actually gets us”, acompañado del enlace a un texto publicado en una revista que no conocía. (Busqué el mensaje original, pero tristemente no sobrevivió a siete años de cambios de teléfonos y números. Amable lector, le pido confíe en mi memoria. Y antes de que me lo pregunte: sí estoy seguro de que fue escrito casi en su totalidad en inglés).

Alcancé a descargar el artículo antes del despegue y, reconfortado por el ruido constante de las turbinas, me dispuse a leer. En la pantalla de mi teléfono apareció Two Weeks In The Capital, un ensayo que Nicolás publicó en la revista N+1 en el invierno de 2018. En él, recuenta en viñetas las dos semanas que pasó en Ciudad de México esperando que el gobierno de Estados Unidos renovara su visa de estudiante para que pudiera regresar a Nueva York. Se pierde en la colonia Roma, pasa tiempo con amigos que no ha visto en años, considera las implicaciones de su identidad, piensa en Maximiliano de Habsburgo y se pregunta por la desigualdad económica en México.

Mesa de noche

Diarios, cartas, memorias

Sábado, 13 de agosto [1842]

Vista desde fuera, mi vida, en este momento, es más la de un niño de lo que nunca fue desde que de verdad fui niño. Suele suponerse que las preocupaciones de la vida llegan con el matrimonio; pero parece que yo he dejado atrás toda preocupación y vivo con una confianza tan simple en la Providencia como la que posiblemente sintió Adán antes de descubrir que había un mundo más allá del Paraíso. Mi inquietud principal consiste en atender la prosperidad de mis vegetales; en observar cómo les afecta la lluvia o el sol; en lamentarme por los añublos de un calabacín, y en regocijarme con el espléndido crecimiento de otro.

Un triste y brutal caso

En la Nueva España hubo algunas celebraciones pesarosas que acabaron en tragedias. En 1566, año especialmente fatídico para la causa criolla, llegó Cédula Real al virrey por la que se mandaba se suspendiera la sucesión de encomiendas de indios a los descendientes de conquistadores en tercera generación. La alegría y el boato propios de la fiesta se preñaron de muerte en los aciagos días en que algunos criollos quisieron alzar por rey al descendiente del conquistador. A partir del 30 de junio, cuando se celebraba el bautizo de los hijos del entonces marqués del Valle, se hicieron grandes fiestas y se transformó la plaza: se fabricó un pasadizo desde las casas del marqués hasta la Puerta del Perdón “cuatro varas de alto del suelo y seis de ancho, todo curiosamente aderezado”, que sirvió de escenario para las fiestas en curso.

Releer a Rosario Castellanos

El próximo 25 de mayo se cumplirán cien años del nacimiento de Rosario Castellanos, una de las escritoras más polifacéticas e importantes que ha tenido México. Su grandeza se equipara en cierto modo a la de sor Juana Inés de la Cruz. Esto es así no sólo por la extensión de su obra sino porque Rosario era también propietaria de una mente inquisitiva y científica, y porque además fue defensora de indígenas y mujeres.

Castellanos nació en Ciudad de México pero muy niña regresa a Chiapas, hogar de su familia. Mantuvo profundas raíces con el lugar: de ahí su conexión al indigenismo que permea su obra. A la muerte de sus padres se traslada de nuevo a la ciudad a estudiar Filosofía y más tarde Estética en la Universidad de Madrid. Fue profesora universitaria en México y en otras universidades del mundo. Novelista, poeta, cuentista, dramaturga, ensayista; ejerció el periodismo.