La presidenta utiliza una metáfora de ingeniería: a su sexenio le corresponde la construcción de un hipotético segundo piso. Para esto habría que dar por buena la premisa de que ya hay uno terminado sobre el cual pudiera edificarse el siguiente a prueba de derrumbes. Y sobre esto, ¿qué opina la gente?

Una reforma electoral minimalista

La espada de Damocles sigue afilada. La destrucción del sistema democrático de México aún no concluye. De las reformas para concentrar el poder, acabar con los contrapesos y asfixiar al pluralismo político que anunció López Obrador el 5 de febrero de 2024, hay una que aún no se concreta: la reforma electoral para eliminar la representación proporcional en el Congreso, si bien la presidenta Sheinbaum hizo suya la propuesta tal como reiteró el día de su toma de posesión. Será en los próximos meses de 2025, quizá una vez que se haya elegido a los jueces, cuando el gobierno decida dar la última vuelta a la tuerca para terminar de armar la maquinaria legal que le asegure la consolidación autoritaria.

Estamos advertidos: el gobierno va por un cambio a la Constitución para exterminar las doscientas diputaciones de representación proporcional y preservar, sólo, los trescientos legisladores de mayoría relativa electos en ese número de distritos. Es decir, una vuelta al modelo sin plurinominales que se había superado hace más de sesenta años. En el Senado van por la desaparición de la primera minoría en cada una de las 32 entidades y de la lista nacional de 32 legisladores que se asignan con el criterio de proporcionalidad directa, de tal suerte que en vez de 128 quedarán 64 integrantes de la Cámara Alta, donde la fuerza más votada en cada entidad federativa se llevará las dos senadurías.

Abolir la representación proporcional tendrá como consecuencia directa una severa distorsión del reflejo del pluralismo de la sociedad en el Poder Legislativo, castigando a las minorías y extrapolando la presencia parlamentaria de los partidos del gobierno.

Historia de las cosas

Agua de rosas

En la antigüedad se veneraba a la rosa en todas sus formas disponibles: flores frescas o secas, aceites olorosos, fuentes y vinos aromatizados. Con el tiempo, una rosa muy específica se impuso como la rosa para producir perfume: la Rosa × damascena, originaria de la región de Shiraz, en Irán. Viajó desde Persia por las rutas del mundo conocido y llegó a Damasco, gran centro comercial del Mediterráneo en la Edad Media, de donde los cruzados la llevaron a Europa y la bautizaron con el nombre de rosa de Damasco. Los persas, inventores del agua de rosas alrededor del siglo VIII, perfumaron el mundo desde China hasta Europa durante ocho o nueve siglos, hasta que el descubrimiento de la esencia de rosas en la India en el siglo XVII permitió a la rosa formar parte de los perfumes.

Shiraz es la ciudad de la rosa o del ruiseñor, unidos desde siempre en la poesía persa. Qamsar es la capital de la fabricación del agua de rosas de Irán. La receta del agua de rosas es tan antigua como simple: se pone a hervir una mezcla de flores frescas y de agua y se condensa el vapor obtenido al pasarla por agua fría. La esencia de las flores soluble en el agua es captada por el vapor y perfuma el agua recogida. En el gollete de sus panzudas botellas de vidrio, flota a veces una fina película de esencia dorada, insoluble en el agua y marca de calidad. En las culturas del islam, el agua de rosas es imprescindible. Como fuente de purificación, se usa tanto para lavarse las manos como para regar las paredes de las casas o de las mezquitas. En Irán es parte de la vida cotidiana.

Una bonita historia cuenta el nacimiento de la esencia de rosas, que forma parte de los perfumes desde hace cuatro siglos. En 1611, en Agra, en el norte de la India, el emperador mongol Jahângir celebraba sus bodas con Nûr Jahân, una persa de belleza e inteligencia fuera de lo común. Advertida por su madre, la princesa Nûr observó la formación de un aceite dorado en la superficie de los baños de agua de rosas calientes preparados para las festividades, de este modo descu-brió la esencia de rosas. Regaló el precioso líquido a su marido. Él lo describió así: “Este perfume es tan potente que una sola gota en la palma de la mano embalsama toda la estancia, como si una tonelada de capullos hubiera florecido al mismo tiempo. Ningún otro olor puede igualarla, reconforta los corazones y revitaliza las almas”.

Azúcares y dulces

Cuernito. La leyenda más repetida de su origen: durante el sitio turco a Viena en 1683 los panaderos vieneses crearon una pieza de pan inspirada en la medialuna de la bandera turca enemiga. Chocolate. Se volvió asequible para las mayorías hasta finales del siglo XIX. Las barras de chocolate llegaron al mercado a comienzos del siglo XX. La historia comenzó cuando los militares estadunidenses le pidieron a la compañía Hershey que produjera una porción de chocolate para añadirla a la “canasta de alimentos” de los soldados. Corazón. El confitero inglés Richard Cadbury tiene el crédito de haber inventado en 1868 la primera caja de chocolates en forma de corazón. Frisbee. El juguete frisbi en forma de discose llama así por el gerente pastelero William Russell Frisbie, cuyos populares pays se vendían en platos de estaño con su nombre impreso en el fondo. Häagen-Dazs. La familia que creó la marca a finales de los 1950 fue sorprendida por el éxito, descrito como “un mercado alternativo… impregnado por la cultura de la mariguana en los 1960”. Los primeros seguidores de la marca: bichos raros con el pelo largo, evangelistas hippies que difundieron la buena nueva sobre el helado de nombre extraño.

Limonada. Las más antiguas recetas escritas aparecieron en árabe, en el siglo XII. Su autor, el médico egipcio Ibn Yumay, recomendaba esa bebida para estimular el apetito, ayudar a la digestión, curar la inflamación en la garganta e incluso tratar “los efectos embriagadores del vino”. La limonada, escribió, “apaga la sed y renueva las fuerzas”. Lolipop. Se dice que las primeras paletas “lolipop” se manufacturaron a fines del siglo XIX: piezas de caramelo macizo incrustadas arriba de un lápiz para que los escolapios conservaran las manos limpias. Malvavisco. Toma su nombre de esa planta europea. El naturalista griego Teofrasto observó que las carnes cocinadas con malvavisco se adherían entre sí, una dramática exhibición del poder curativo de la planta. De hecho, lo que presenciaba era la pegajosidad del malvavisco. Mermelada. De la palabra portuguesa marmelada, de marmelo: membrillo. Nutella. Aunque ahora se piensa que las avellanas y el chocolate son una combinación clásica, los italianos han unido a los dos no necesariamente por el sabor sino por motivos económicos. En 1806, durante las guerras napoléonicas, Napoléon promulgó el Bloqueo Continental: un embargo al comercio británico causó el encarecimiento extremo del chocolate. Como respuesta, para suplir el abasto, los chocolateros de Turín empezaron a añadirle avellanas picadas, muy abundantes en la región, al chocolate.

Pastel de tres leches. Su origen es una receta inventada o al menos difundida por Nestlé en los 1970 o 1980 en recetarios y en las etiquetas que rodeaban las latas de leche condesada La Lechera. Para los 1990, el pastel de tres leches se había extendido en América Latina, muy asociado a México. Salvavidas. Clarence Crane les dio origen a los dulces Life Saver en 1912. Con crueldad irónica, veinte años después su hijo el poeta Hart Crane escogió su muerte con un salto sin salvavidas desde un barco que navegaba por el golfo de México.

Barniz de uñas

En el año 3200 a. C. los soldados babilonios se manchaban las uñas antes de la batalla como parte de su pintura de guerra y estrategia para intimidar a sus enemigos. Pero la primera pintura conocida para las uñas se desarrolló en China hacia el año 3000 a. C., con una mezcla de cera de abeja, clara de huevo, gelatina, goma arábiga y tintes vegetales. Se utilizaba para clasificar por colores a las personas según su rango en la sociedad. El oro y la plata eran utilizados por las clases más altas, mientras que el negro y el rojo eran utilizados por los guerreros, y los colores pálidos por las clases más bajas.

En el siglo XIV a. C. crear diseños con henna en las manos se convirtió en un ritual popular. La reina Nefertiti fue conocida por popularizar su uso en manos y pies. De Cleopatra, en el siglo I a. C., se dice que sólo se pintaba las uñas. Ella prefería el rojo oscuro, mientras que la gente común sólo podía lucir colores más apagados o pálidos.

Hasta donde saben los historiadores, el esmalte de uñas no ha cambiado mucho a lo largo de los años, aunque si nos fijamos en la pintura clásica de la Edad Media y el Renacimiento, difícilmente encontraremos una mujer con las uñas pintadas. En cambio, en el siglo XIV, los aztecas y los incas utilizaban el arte de las uñas como tótems para la batalla, empleando palos y tintes naturales para dibujar águilas.

Aunque no se utilizaba esmalte, las uñas y las manos estaban muy bien cuidadas, sobre todo las de la clase alta. Se dice que la manicurista del rey Luis desarrolló la primera lima de uñas a partir de una herramienta dental.

Los salones de belleza también se popularizaron en París a finales del siglo XIX y utilizaban cremas, aceites y polvos para limpiar y dar brillo a las uñas. De hecho, el término esmalte procede del acto de abrillantar las uñas en esa época. En 1878, con un divorcio y sin dinero, Mary Cobb abrió en Manhattan el primer salón de manicura de Estados Unidos.

Combinando nitrocelulosa con tintes de colores, los fabricantes de automóviles encontraron este material perfecto para pintar coches. Michelle Ménard, una maquilladora francesa y empleada de una empresa automovilística, pensó que esa pintura sería estupenda para las uñas. Llevó su idea a la empresa Charles Revson y juntos empezaron a fabricar esmaltes de uñas en los años veinte. La empresa pronto cambió su nombre por el de Revlon, con el que la conocemos hoy.

Hoy el esmalte de uñas puede encontrarse en casi todos los tonos imaginables. Cada año surgen nuevas tendencias en esmaltes y nail art, con las celebridades a la cabeza. Uno de los tonos más solicitados del esmalte de uñas de Chanel se llama Rouge Noir —una mezcla de rojo oscuro y negro parecido a la sangre seca— y lo popularizó Uma Thurman en Pulp Fiction.

Brille o llueva

Brille o llueva

El juego de gallos en la Nueva España

El juego de gallos fue un espectáculo que atrajo la atención de los mexicanos de todas las clases sociales, desde los prelados y otras autoridades virreinales hasta los indios, esclavos y vagabundos. Llegó a ser más popular que las corridas de toros por las apuestas en las que se acercaban y participaban por igual clases y castas, incluso damas de la alta sociedad.

Este juego tuvo su origen en la Grecia de Temístocles y según el Padre Cavo llegó a México desde la China en la época precortesiana, aunque el padre Bernabé Cobo dice que era una práctica de los españoles, quienes jugaban desde la Edad Media.

¿Vegana, rebelde o loca?

La escritora surcoreana Han Kang (Gwangju,1970) fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2024 y las traducciones al español de pronto estuvieron disponibles. El paréntesis decembrino fue ideal para leerla y reflexionar. La vegetariana narra en tres partes la historia de una mujer vista desde diferentes ángulos que describen sus relaciones con otras personas.

El primer segmento hecho por un narrador testigo es la parte magistral de la historia, ya que a través de su discurso se transparenta el machismo y la misoginia del personaje que narra. ¿Representa la personalidad y la educación del hombre oriental? Se casa con ella porque a su parecer es una persona “mediana”; no destaca en nada, ni en belleza ni en prestancia ni en intelectualidad. Lo hace sentir “a sus anchas”. Además, era callada. Era obediente y sus labores de esposa las llevaba a cabo de modo impecable.

Sucedió hace tantos años

Recorrí varias cuadras desde la casa de la abuela hasta el cine Ajusco. Eso significaba un acontecimiento inolvidable para un niño de 6 años: por primera vez me enfrentaría a una pantalla cinematográfica. Y si añadíamos a tan magno acontecimiento el privilegio de llegar a la taquilla acompañado de la mano de mi padre, entonces mi orgullo tomaba forma y me convertía en esa difusa imagen que se acercaba al espejismo del niño feliz. La misión consistía en ver una película que los años han mantenido intacta en mi mente: Santo contra las mujeres vampiro, dirigida por Alfonso Corona y envuelta en la música de Raúl Lavista, aunque tan destacadas participaciones no le resultaban importantes a un niño de 6 años.

Salud en la era de la desinformación

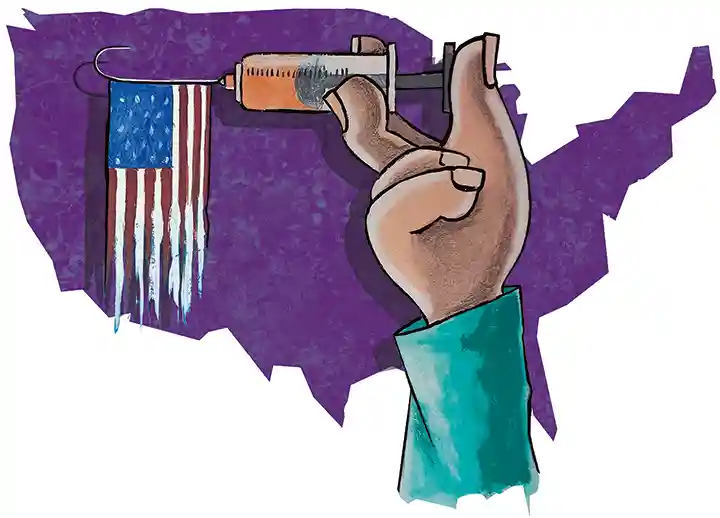

Uno de los personajes más siniestros del nuevo dueño del mundo, Donald Trump, es Robert F. Kennedy jr. No sorprende dicha designación: Kennedy es uno de los grandes negacionistas de los logros de la medicina moderna, del cambio climático y hace mancuerna con su patrón sobre la supuesta inutilidad de las vacunas. El viejo dictum “Dios los hace y ellos se juntan” sigue vigente. Mancuerna irrompible la de ambos. Ser vasallo no es gratuito: es menester entregarse.

Kennedy jr. comparte con Donald la fe/fanatismo del negacionismo, escuela propia de los ignorantes cuyo leitmotiv es no aceptar dudas ni preguntas. Incomoda aceptarlo, pero ambos, y gran parte de su séquito, han triunfado al proclamar dicha ceguera: negar y después de negar, hacerlo de nuevo es dogma. “Viva la fe, muera la ciencia”, es el código inscrito de muchos miembros del gabinete trumpista.

Polloglifos y bipolaridad creativa

“No alcanzo a comprender cómo [el galerista] pudo notar una mancha de foie gras en una pintura de Jackson Pollock”, confiesa el psiquiatra Niles Crane, personaje ficticio de la serie televisiva Frasier en uno de los episodios. Lo que no ha pasado inadvertido, pero sí negado por más de un galerista y crítico de arte, es la presencia de elefantes, monos beodos y payasos, entre otras figuras —más propias de un circo que del expresionismo abstracto fundado por Pollock— escondidas entre los desparramados colores y trazos de sus pinturas más representativas.

Un equipo de psiquiatras y neurocientíficos asegura que no es la pareidolia —fenómeno psicológico, por demás común, que nos lleva a imaginar caras, animales y objetos diversos en la forma de las nubes— culpable de que veamos el perfil del rostro de una mujer o al mismísimo creador de la técnica pictórica de goteo entre botellas de licor, en cuadros pintados por Pollock al salpicar frenética y erráticamente los colores en el lienzo.