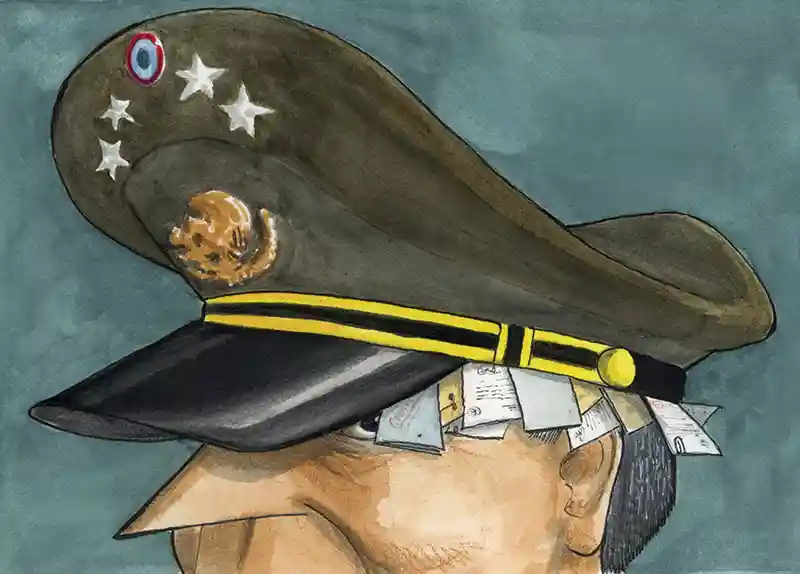

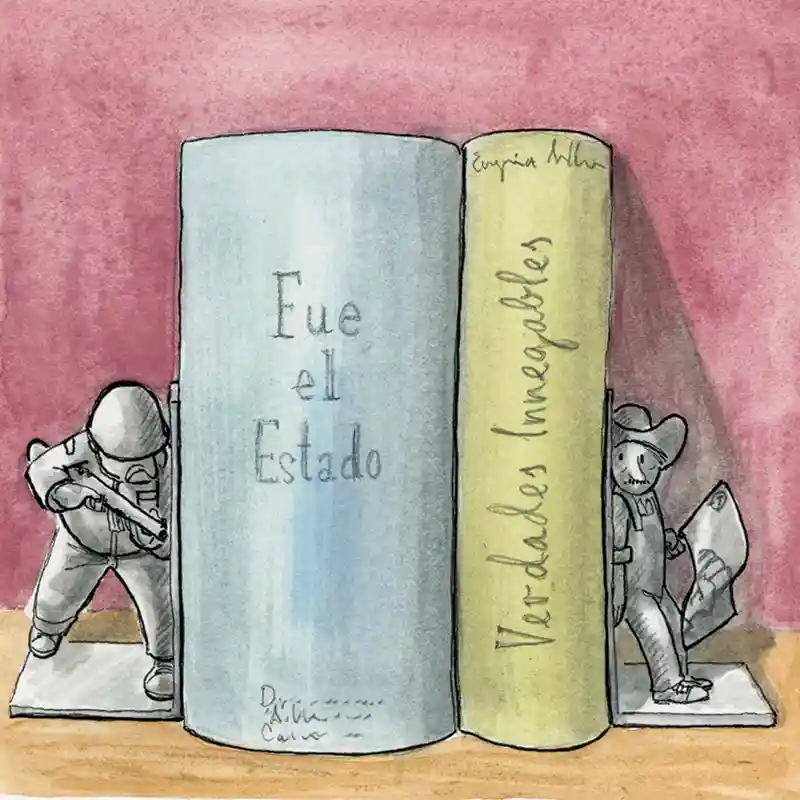

En los últimos meses, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico publicó sus conclusiones sobre la represión estatal entre 1965 y 1990 en los informes Verdades innegables y Fue el Estado. Por desgracia, ambos documentos tienen el mismo problema: la falta de acceso a los archivos militares que el Estado prometió en un inicio a las personas a cargo de las investigaciones. Más de trescientas solicitudes de entrevistas con personal militar fueron rechazadas.

Esto muestra que el tipo de justicia transicional, que ha dado forma a la política contemporánea en Perú, Chile y Argentina, sigue siendo letra muerta en México. Según Guillermo Trejo, Juan Albarracín y Lucía Tiscornia, este fracaso tiene efectos perniciosos a largo plazo, como la expansión del crimen organizado y la omnipresencia de la impunidad judicial. México, como comenta el historiador Thomas Rath, todavía vive en el “impuniverso”.

A pesar de esa debilidad compartida, los dos informes son muy diferentes. El primero, dirigido por Eugenia Allier Montaño, es un ejercicio cínico de la politización de la memoria. Analiza muy poca información más allá de lo descubierto por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de 2006. Afirma que la masacre de Tlatelolco de 1968 fue un “genocidio” independiente. Al hacerlo, crea una jerarquía de violencia de Estado: si Tlatelolco fue un hecho aislado, es posible conmemorarlo y al mismo tiempo olvidar las estructuras estatales que destruyeron (y siguen destruyendo) las vidas de miles de personas más.