Es imposible elegir un pasaje de La Odisea más bello y rico en significados que los demás. A mí, el que me ha acompañado más de cerca a lo largo de los años es uno en apariencia trivial. El momento en que Argos, el perro que Ulises dejó cuando era apenas un cachorro, reconoce a su amo que llega disfrazado de mendigo veinte años después. Son apenas treinta versos, en el Canto XVII, pero condensan a la perfección el asunto principal de los siete cantos finales de La Odisea: el arduo trabajo de recuperar, después de una vida de guerras, viajes y proezas, la identidad que uno dejó atrás, probar que de algún modo se sigue siendo la misma persona.

Transiciones

Acaso nuestra transición a la democracia fue algo más, y fue otra cosa. A veces se ve mejor de lejos. En todo caso, se ven cosas distintas. Según Marcel Gauchet (leo El nudo democrático), el auge de la protesta “populista” no es una patología marginal, sino indicio de la apertura de un nuevo ciclo histórico. Sigo su argumento.

Yo, el Supremo

El 30 de octubre la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución con 343 votos a favor y 129 en contra. Al día siguiente los obsecuentes congresos estatales oficialistas las ratificaron. A partir de ahora las reformas constitucionales no podrán ser impugnadas e invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La SCJN no es ya el guardián de la Constitución. Pocas veces en la historia del país se había visto un atentado tan claro al principio fundacional de la separación de poderes que se encuentra en nuestros textos constitucionales desde 1824.

Frustración

Dice el Larousse que frustrar es “privar a uno de lo que esperaba”. Uno se puede frustrar por muy distintas causas. Pero la intensidad de la frustración —de la que el diccionario no habla— es lo que intenta ilustrar esta nota.

Al concluir la décima jornada del campeonato de futbol mexicano que acaba de terminar, el Necaxa se encontraba en el lugar undécimo a sólo un punto del décimo. Y como se sabe, la generosidad de la Federación Mexicana de Futbol es mucha: pasan directamente a cuartos de final los seis primeros lugares, pero los que quedan entre el 7 y el 10, juegan un llamado play-in del que salen otros dos equipos que completan los ocho finalistas.

Asesinatos de periodistas

Hace dos años empecé a trabajar con reporteros de nota roja en Ciudad de México y pensaba que entre más contactos y vínculos tuviera con una comunidad, más seguro sería mi trabajo.

Me equivoqué: sobre la vida en comunidad y sobre el trabajo de los periodistas. Como los siguientes testimonios sostienen, hay algo insondable y letal en el corazón de esta vida colectiva. Además de periodistas, María Elena Ferral, Marco Aurelio Ramírez e Israel Vázquez eran ejemplos de participación comunitaria. Eso no les protegió. Al contrario, figuró como causa de los tres asesinatos. Sus casos sugieren una realidad sombría: entre más se participe en la vida de la gente cercana, más expuesto se está a la posibilidad de una muerte violenta.

Reconstrucción a voces

María Elena Ferral Hernández

50 años, asesinada el 30 de marzo de 2020 en Papantla, Veracruz

Testimonios

• María Fernanda de Luna Ferral, hija mayor

• Juan Olmedo, colega y amigo

• Luis Alberto Xochihua, colega y exesposo

¿Cómo recuerdas a la persona?

Luis Alberto: No era envidiosa, le gustaba enseñar; a mí me tocó la suerte de tener a esa gran maestra. Ya para entonces era Premio Nacional de Periodismo. Imagínate, para mí fue algo que marcó mi vida porque me sigo dedicando a eso.

Juan: Tuvo un carácter durísimo, era una mujer guerrera, de batalla, muy visceral. Creo que por ser mujer, por ser mamá soltera, ella tuvo que soportar ese carácter que le permitiera estar en una sociedad donde permea el machismo hasta la fecha. Supo abrirse camino.

María Fernanda: Era muy familiar. Quiso haber tenido muchísimos hijos, quería seis hijos, pero nada más me tuvo a mí y a mi hermano. Les daba ese cariño y afecto a los sobrinos y ahijados que tenía. Como periodista, el recuerdo más bonito que tengo con ella fue cuando ganó su Premio Nacional de Periodismo, que se lo otorgó el Club Nacional de Periodistas de México y recuerdo haberla acompañado. Yo le tomé las fotos que guardó de ese momento.

¿Cómo era como periodista?

María Fernanda: Incursionó en periodismo escrito, digital, radio y televisión. No tenía tiempo para nada y quería estudiar otra carrera, por lo que decidió dejar dos de sus trabajos y siguió en prensa escrita. En 2007 fundó Poco antes de la noticia, junto con su expareja; cuando se divorcian, ella le deja el medio a él. De ahí sigue escribiendo en el Diario de Xalapa, nunca dejó de escribir ahí, pero empezó a trabajar en El Heraldo de Poza Rica. También fundamos juntas el medio digital Quinto Poder de Veracruz.

Luis Alberto: Ella misma decía que era periodista de izquierda, que no le gustaba ser oficialista. Eso era lo que distinguía su trabajo, porque te decía las cosas que no le parecían, las escribía. Su columna, “La Polaca Totonaca”, estaba dedicada a cuestiones políticas. Ahí sí se explayaba. Cuando tuvimos un medio propio, ella escribía tal cual lo sentía. Eso le gustaba a la gente.

Juan: Siempre era ella quien marcaba la agenda en el periodismo, era ella la que destapaba las cloacas, la que estudiaba entre las fuentes para poder conseguir información de primera mano. La definieron como la Señora Exclusiva porque tenía datos muy precisos, tenía información de primera mano.

María Fernanda: Tenía una particularidad al escribir sus notas. Había palabras que la identificaban. Tenía una forma muy contundente de decir las cosas y darlas a entender. La última columna, que se llamó “La lucha por el poder, parte uno”, fue en la que ella documentó una serie de asesinatos de la vida política pública de Gutiérrez Zamora y Papantla. Dicen que esta columna fue el motivo por el que la asesinaron.

Billetes falsos

“Recordará usted que se estaba incubando una falsificación en gran escala de billetes y ahora debe estar convencido de ello. Ya lanzaron los de 50 pesos y ahora, muy pronto, pretenderán lanzar los de 20 y 10 pesos”, escribió un informante desde Calexico al Departamento de Investigaciones Confidenciales del Banco de México. En la carta fechada el 4 de julio de 1941, el informante solicitaba incluir a un funcionario del banco, mantener lo más lejos posible a la policía por su indiscreción y, sobre todo, poner cuidado a un “magnífico grabador”, cuyas dotes en el oficio eran explotadas dentro de la banda que, de manera transfronteriza, se dedicaba a circular dólares y pesos mexicanos.

Ese testimonio forma parte del copioso y diverso rastro documental que ha dejado la falsificación de dinero en una historia que, por necesidad, requiere imbricar las dimensiones internacional y local. Fue tanta la relevancia de ese delito que figuraba dentro de los acuerdos promovidos por la Liga de las Naciones, cuya agenda diseñó estrategias para que los países combatieran el dinero falso, el tráfico de drogas, la trata de mujeres y el anarquismo.

Comparados con la criminalidad violenta, los delitos contra el patrimonio de las personas son menos estudiados por los historiadores. Mientras los actos dramáticos capturan la atención pública y académica, los delitos más silenciosos permanecen en segundo plano pese a que dejaron marcas profundas. Dentro de las distintas modalidades de esas prácticas delictivas, había una minoría que necesitaba coordinación y técnicas relativamente depuradas. Entre tales felonías encontramos el fraude o las estafas financieras y, desde luego, la falsificación. Un delito que, además de dañar el patrimonio, lesionaba la fe pública, un bien jurídico tan abstracto como caro para los Estados.

Verdad y memoria

1965-1990

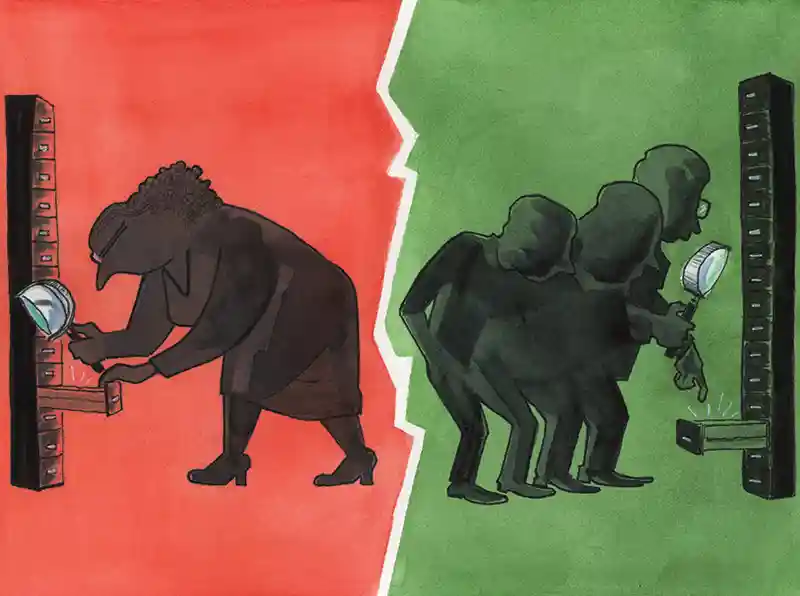

En octubre de 2021 fue creada por decreto presidencial la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia. Su tarea era investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano entre 1965 y 1990.

Ni esclarecimiento ni reparación

Los dos informes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ), Fue el Estado, 1965-1990 y Verdades innegables. Por un México sin impunidad plantean cuestiones éticas, políticas, jurídicas e historiográficas que deberán ser materia de análisis para las víctimas (tanto incluidas como excluidas del informe), los especialistas en la materia y los encargados de diseñar las políticas de derechos humanos en México. Este ensayo se refiere a algunas de las cuestiones que considero más apremiantes.

El decreto para crear la comisión dejaba asentado su carácter presidencial, dependiente del financiamiento del Estado y del trabajo en equipo de diferentes organismos públicos: no se trataba de una comisión de la verdad en estricto sentido —como las de países en América Latina que tuvieron conflictos armados internos—. El presidente Andrés Manuel López Obrador le apostó a una comisión oficial para investigar sólo los años de la Guerra Sucia, de 1965 a 1990. Tal estrategia debió parecerle la más segura e inofensiva, ya que la mayoría de los represores de aquellos años han muerto o son demasiado seniles para ser enviados a la cárcel, por la ley que otorga prisión domiciliaria a las personas mayores de 70 años.

El proceso de selección de los cinco comisionados honorarios estuvo en manos de los colectivos de familiares de desaparecidos y exguerrilleros del periodo de la Guerra Sucia, aunque esto nunca se transparentó. (No se hicieron públicos los puntajes de los postulantes). La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración presumió que se trataba de una comisión formada por las víctimas para las víctimas. Resultaba evidente que el mandato de la CoVEHJ era atender las demandas de esas víctimas en específico, en torno a las cosas que ellas han pugnado por saber desde hace décadas: el destino de los detenidos-desaparecidos, los nombres de los miembros de las corporaciones policiacas y militares responsables de crímenes atroces, y las fuentes de financiamiento de la contrainsurgencia. No obstante, el decreto de la comisión era muy amplio y en ninguna parte propuso el estudio específico de la Guerra Sucia. Así, cualquier tema relacionado con violaciones graves a los derechos humanos entre 1965 y 1990 parecía bienvenido.

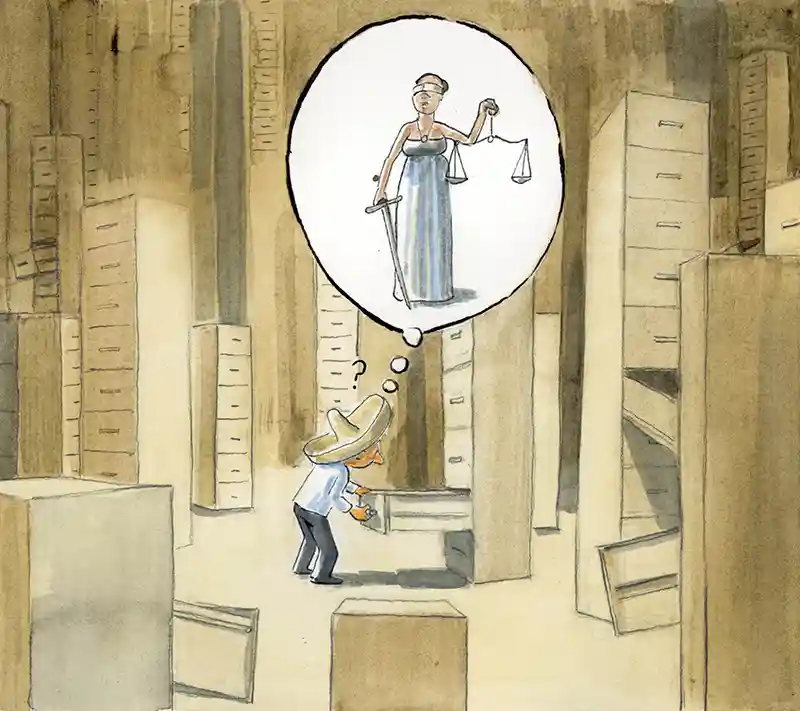

Crónica de una injusticia anunciada

Tantos informes.

Tantas preguntas.

—Bertolt Brecht, “Preguntas de un obrero que lee”

Hoy contamos con numerosos y detallados informes y con profundas investigaciones de comisiones de la verdad que identifican a los autores intelectuales y perpetradores de la Guerra Sucia en México. Conocemos a los torturadores y a los asesinos. Entonces, ¿por qué la justicia, como el Godot de Samuel Beckett, nunca llega?

Micaela Cabañas Ayala dio sus primeros pasos en el Campo Militar Número Uno en Ciudad de México. Fue víctima de detención extrajudicial y tortura junto a su madre, Isabel Ayala Nava; llegó a la base militar siendo una recién nacida a finales de 1974. En una ceremonia celebrada en esa base el 22 de junio de 2024, contó su historia ante una audiencia que incluía al presidente Andrés Manuel López Obrador y a altos mandos militares. Su joven madre sufrió tortura y violencia sexual durante “la mal llamada Guerra Sucia”. Pero “ella me defendía”, dijo, cuando los soldados entraban en su celda y le ponían un arma en la cabeza. Querían saber el paradero de su padre, un maestro comunista de una escuela rural que lideraba la guerrilla —“la revolución de los pobres”— en las montañas de Guerrero. Los soldados buscaban a Lucio Cabañas Barrientos.

Micaela aprendió a caminar, hablar y correr como una prisionera infantil dentro de una base militar que funcionaba como centro clandestino de tortura y exterminio. Volvió a ese espacio de terror estatal para testificar, hablar y encarnar un pasado no resuelto, marcado por la impunidad de los torturadores y la falta de justicia para las víctimas.