Denise Maerker

Vamos a abordar el año 1994 y la modernización salinista. En ese noviembre de 1993 era inminente la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, que se manejó también como ingreso al primer mundo. Esto no ocurrió. Hablaremos de lo que sí pasó, lo que sí cambió y de cómo se fue generando esa expectativa.

Denise Dresser

En el 94 vimos figuritas de plástico de Carlos Salinas vestido de reo vendiéndose en las esquinas, pero quisiera recordarles a quienes no lo vivieron que Carlos Salinas salió de la Presidencia con un nivel de aprobación de casi el 80 %. El halo de modernidad y primermundismo permeó al país con lo que yo llamé en mi tesis de doctorado “Salinastroika Sin PRIsnost”, porque en aquella época Rusia había iniciado el camino con la perestroika —cambio económico— y glásnost —cambio político—, mientras que en México se intentó una transformación profunda vía el ajuste estructural del PRIsnost: un esfuerzo por reemplazar la vieja coalición distributiva y proteccionista por una coalición nueva de centro derecha que pondría a las exportaciones como motor de desarrollo y de crecimiento. El salinismo trató de seguir lo que se conocía como el decálogo del Consenso de Washington, entre otras cosas, incrementar la eficiencia económica, promover la desregulación, reducir la intervención estatal en muchas áreas de la economía y volvernos parte de una nueva construcción en términos de una visión estratégica: América del Norte. El aspiracionismo de volvernos estadunidenses y no voltear hacia el sur.

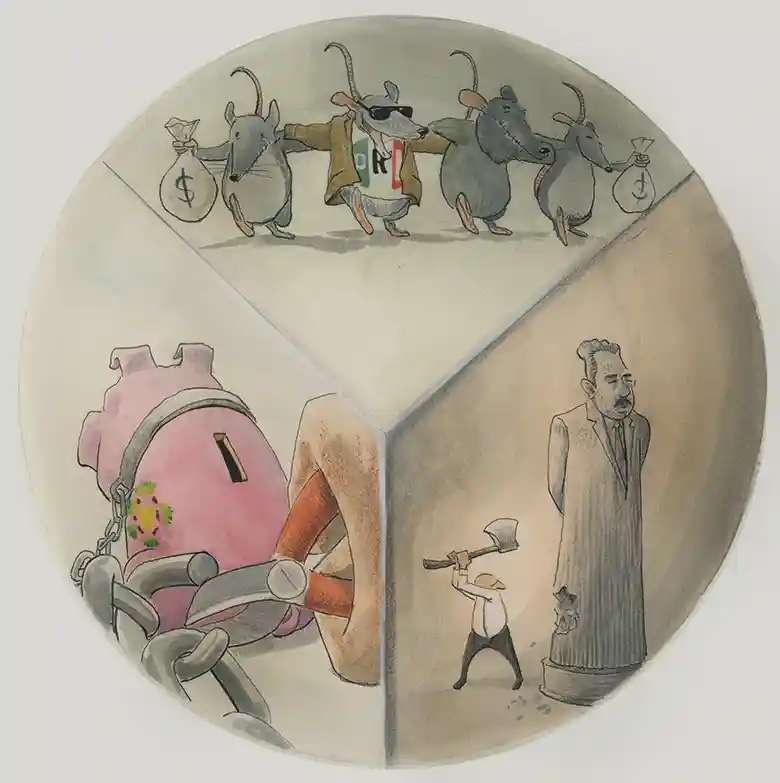

El proyecto basado en la liberalización y las reformas tuvo tres caras. Y la primera tuvo a su vez tres rasgos: 1) renegociación de la deuda en 1989, que nos quitó de encima el enorme lastre económico derivado de la nacionalización bancaria de 1982; 2) la liberalización económica, la desregulación, las privatizaciones; 3) la reforma del sector agrícola vía la reforma constitucional del 27 constitucional: un esfuerzo por comercializar la agricultura y dejar atrás el legado posrevolucionario de la tierra ejidal, que Salinas veía como un obstáculo para comercializar el campo; 4) el Tratado de Libre Comercio, cuyo claro objetivo comercial —y a mi juicio el más importante— era proveer un certificado de seguridad de que México volvería a ser ese país latinoamericano parte del vecindario de la inestabilidad que a partir de la crisis del 82 se esparció por toda América Latina.

La segunda cara explica al mismo tiempo su éxito en aquel momento y por qué al final fracasó: la Salinastroika sin PRIsnost. Una cara que manejaba la tecnoburocracia política partidista y entre sus técnicos estaban, por ejemplo, Luis Donaldo Colosio y Manuel Camacho. Una nueva élite híbrida, con capacidades políticas de negociación. Era una cara contradictoria con la primera: neopopulismo, los rasgos del viejo régimen autoritario priista donde persistía, por ejemplo, el capitalismo de cuates. En las privatizaciones los beneficiarios fueron los grandes amigos del presidente que —y pongo el ejemplo de Carlos Slim— convierte un monopolio público en un monopolio privado y se le protege de la competencia, incluso o a pesar de la inclusión del sector de telecomunicaciones en el Tratado de Libre Comercio. Una cara clientelar donde se insertan políticas como créditos fiscales, privatizaciones amañadas o altamente discrecionales. Ejemplos emblemáticos: Telmex y el Canal 13 que luego se volvió Televisión Azteca. Y luego la privatización de los bancos en que Carlos Salinas llamaba a los empresarios y les decía “A ti te toca comprar este banco”.

La tercera cara tuvo a su vez tres obsesiones de Salinas. Primero, Emiliano Zapata, por la transformación del ejido; segundo, el Japón: ejemplo de un sistema de partido dominante que se mantuvo más de cuarenta años en el poder mediante políticas compensatorias; y tercero, Cuauhtémoc Cárdenas: Salinas no aceptaba haber perdido la elección, incluso decía “el cardenismo se acaba después de la elección”. Y entendiendo que para mantener la cara neoliberal era necesaria una cara neopopulista, a entidades estatales y sectores que habían votado en contra del cardenismo les otorgó obras sociales, creadas por el Programa Nacional de Solidaridad.

Sobre esa centralización del poder en la figura del presidente y cómo operaba el Programa Nacional de Solidaridad está la famosa frase de la partida secreta: un programa altamente discrecional, opaco, manejado desde la Presidencia de la República, que levantaba un padrón de beneficiarios y que permitía enviar recursos hacia donde era política y electoralmente necesario. Por ejemplo, en la elección de 1988 el PRI perdió 5 millones de votos; estados como Michoacán, Morelos y Ciudad de México. En la elección intermedia de 1991, el PRI arrasa y recupera esos bastiones perdidos, lo que en gran medida se debe al Programa Nacional de Solidaridad, clientelar y políticamente motivado.

¿Cuál era el objetivo de esta tercera cara? A diferencia de Colombia o Venezuela nunca vimos al sector obrero incendiar las calles en contra del ajuste económico porque el sector obrero estaba neutralizado no sólo vía Pronasol, sino a través del famoso pacto de estabilidad y crecimiento económico. El pacto era antitético al ideario neoliberal porque entrañaba control de precios y topes salariales y, digamos, un modelo económico pactado. Por eso cuando oigo a muchos en la época actual hablar de los excesos del neoliberalismo mexicano, mi respuesta es ¿cuál?: en México en realidad el decálogo neoliberal no se aplicó de manera congruente, consistente, no creó mercados funcionales y las privatizaciones contribuyeron al capitalismo de cuates.

La combinación de las tres caras buscaba no sólo cambiar el paradigma económico y lograrlo vía esa política de subsidiados, compensatoria para los perdedores, sino de manera más importante ganar las elecciones presidenciales de 1994 al costo que fuera. Y es precisamente por esa mentalidad que el proyecto salinista acaba destruyéndose a sí mismo.

DM

Denise Dresser plantea muy bien cómo hay una contradicción interna entre ese proyecto que planteaba una nueva alianza hacia la derecha y, por otra parte, en lo político, hablaba de la reforma de la revolución: cómo controlar a estos viejos priistas y al PRI a través de los golpes que dio al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al sindicato petrolero. Siguió siendo un presidente controlador, que cambió como nadie a los gobernadores de los estados y llevó esas facultades metaconstitucionales a otro nivel. Esta contradicción entre un proyecto de desarrollo modernizador por una parte y, por la otra, la exacerbación del control político que logró Salinas: se siente que ahí está el meollo que llevaría después al fracaso.

Héctor Aguilar Camín

No, yo creo que el fracaso tiene explicaciones puntuales en el año 94. Creo que no hay contradicción entre este tecnócrata modernizador que quiere abrir la economía a Estados Unidos y al mercado norteamericano, y este político priista que quiere refundar el PRI con sus comités de solidaridad. Se decía, en el entorno de Salinas, que izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas, pero no. La idea era ofrecerle al país un horizonte de crecimiento liberal capitalista y una organización renovada de lo que era la muy efectiva organización territorial del PRI —que estaba muy debilitada, como quedó clarísimo en el año 88, cuando todos se dieron cuenta de que una buena parte del mero corazón del PRI en realidad seguía siendo cardenista—. Y el símbolo que trajo Cuauhtémoc Cárdenas a la elección del 88 fue en cierto sentido un oleaje histórico, se fundieron tradiciones viejas para pelear con las novedades que impulsaba Salinas de Gortari. Cuauhtémoc Cárdenas traía la tonada nueva y fresca de la democracia en el molde de una vieja ideología nacional-revolucionaria y Salinas, el mensaje nuevo de prosperidad liberal en el molde viejo del PRI. Ésa era la contradicción en que estaban. Nunca hemos salido bien a bien de eso porque lo de López Obrador tiene mucho que ver con ese clientelismo de Salinas y con ese nacionalismo subsistente, profundo, tradicional mexicano.

Me gusta mucho el análisis de Denise [Dresser], salvo que quiero hacer un apunte. Parece que Salinas hubiera tenido todo previsto desde el principio y no es así. Voy a contar dos anécdotas. Salinas me había invitado al Bicentenario de la Revolución Francesa y él venía de Davos. Al regreso, en el avión, dijo que había conversado con la señora Thatcher. Él estaba muy obsesionado con el hecho de que se estaba acabando el tema de los dos mundos, el tema de la Guerra Fría y lo que estaba apareciendo era una organización del mundo desarrollado en bloques: en Japón, en Europa y en Estados Unidos. La señora Thatcher le dijo: “Usted, ¿qué viene a buscar aquí, a Europa? Aquí no nos importa nada más, por desgracia, que lo que viene del este. A usted nadie le va a hacer caso pero usted tiene enfrente un vecino que es el perfecto para que le vaya con este planteamiento”. De ahí vino la idea de ir a tocarle a Estados Unidos la puerta para plantearle un Tratado de Libre Comercio, como se lo plantearon —según la otra anécdota que yo conozco— José Córdoba y Jaime Serra a Nicholas Brady, entonces secretario del Tesoro. Hablaron de petróleo, de energía, de migración de mano de obra, y de ahí partieron. La primera negociación, con Bush, probablemente en 1990, fracasó, y la consiguieron hasta la segunda en 93. El fracaso fundamental de Salinas es del último año y no tiene que ver con la crisis política, sino con que se les va de las manos el déficit fiscal.

DM

Creo que debemos revisar lo de la parte económica, que sugieres, pero antes ocurre algo político: el levantamiento zapatista.

HAC

El levantamiento zapatista y también el asesinato de Colosio, pero lo diré muy rápidamente: esas dos cosas, traumáticas y estremecedoras, desde el punto de vista político quedaron resueltas, aunque quizá no completamente, con la elección de Zedillo.

DD

Estoy en total desacuerdo con que la crisis y la debacle de 1994 tienen explicaciones puntuales. Insisto: las tres caras eran contradictorias entre sí. La tecnoburocracia no fue inmune a los ciclos políticos ni al ciclo sexenal electoral, y el imperativo salinista de mantener al PRI en el poder y proveerle legitimidad al proyecto más o menos neoliberal vía las urnas era un imperativo crucial. Eso lleva a las decisiones económicas que se toman en 1994. La cara dos acaba minando y contradiciendo absolutamente a la cara uno; y la cara tres, la del hiperpresidencialismo y la ausencia de democracia, es lo que produce la rebelión zapatista y un contexto en el que después se asesinará a Colosio. Ahí empieza el canibalismo interno del PRI.

Fue en 1994 —el año que vivimos en peligro— ante el imperativo de ganar la elección, que se tomaron malas decisiones en términos de política fiscal y política monetaria, al abrir la llave del gasto para financiar más a Pronasol y financiar la compra de voto para seguir asegurando la paz social. Carlos Salinas ya sabía por la revista Proceso que había grupos guerrilleros en Chiapas y a pesar de eso pensó que el modelo neoliberal sería suficiente para crear crecimiento económico, cosa que no sucedió. Creyeron que la cara neoliberal iba a ser lo suficientemente robusta como para jalar al resto de la economía junto con el TLC, pero eso no se iba a lograr si colocabas al libre comercio y al neoliberalismo sobre una visión de desarrollo enraizada en el capitalismo de cuates y sin Estado de derecho. Entonces lo que tuviste fue un neoliberalismo a la mexicana absolutamente contradictorio con la compensación vía Pronasol.

HAC

Son generalidades. No estás diciendo qué es lo que produce qué.

DD

A ver. Un error crucial, que no es del 94: Carlos Salinas siempre dijo que a la izquierda no la veía ni la escuchaba. Al PRD lo congeló políticamente, hubo más de quinientos perredistas asesinados en su sexenio, no se abrieron canales de participación institucionales para las fuerzas progresistas, para la izquierda partidista. Y esa falta de apertura política se catalizó en el movimiento zapatista.

HAC

El cardenismo fue derrotado por Diego Fernández de Cevallos en la elección del 94.

DD

No, el cardenismo queda derrotado en la elección intermedia de 1991.

DM

Les propongo lo siguiente: termina Denise, para que podamos escuchar la versión de Héctor.

DD

El modelo de las tres caras ahonda las contradicciones en el 94. La debacle económica se produce por la política fiscal y monetaria de ese año. Salinas quería ser presidente de la Organización Mundial de Comercio y el éxito de toda su visión después de las devaluaciones de 1976 y 1982 era no acabar el sexenio devaluando. Los imperativos económicos/financieros de octubre, noviembre y diciembre señalaban que había que devaluar; Salinas no lo hizo, Pedro Aspe no lo hizo y los demás no lo hicieron por la politización de la economía cuyo objetivo final era mantener al PRI y asegurar la reputación de Carlos Salinas. Ése es mi argumento.

HAC

Aquí el orgullo y la arrogancia de Salinas cuentan tanto como en el caso de López Portillo. Era evidente que traía una enorme deuda contratada por Pedro Aspe para tener a gusto a los gringos, no a la clase media. Los gringos estaban viendo que acababan de firmar el Tratado de Libre Comercio y les iban a echar encima una devaluación. Era como si los hubieran engañado: ahora que ya eres mi socio, mis mercancías valen menos y las tuyas más caro. Eso querían evitar y el instrumento que utilizó Pedro Aspe fueron los tesobonos denominados en dólares, exactamente lo mismo que cuando López Portillo. Y ésa fue la joroba. Empezaron a subir también las tasas en Estados Unidos y justo después de la elección, en septiembre, octubre y sobre todo noviembre, fue evidente que el que tenía que asumir la devaluación era Carlos Salinas. No sólo no la asumió sino que trató de filtrar a la prensa que todo se debía al error de diciembre de Zedillo. Y ya conocemos cuál fue la respuesta de Zedillo.

DM

“Me dieron una economía con alfileres”, y luego metió a la cárcel al hermano.

DD

Volviendo a lo que ocurre en el 94. Jaime Serra se reúne con los empresarios del pacto, los oligarcas de este país, y les dice que va a ampliar el techo de la banda (de flotación del peso) antes de haber hecho el anuncio oficial y, claro, todos se disculpan, van al baño y en el baño les hablan a sus corredores y sacan todo su dinero de México. La devaluación comienza con el error de diciembre pero ocurre porque no se había devaluado a tiempo y las políticas fiscal y monetaria de ese año fueron expansivas, no hubo controles.

Y otro talón de Aquiles de este proyecto fue el hiperpresidencialismo, traducido en lo mismo que venía desde Luis Echeverría: la política económica se maneja en Los Pinos. No había pesos y contrapesos a las decisiones unipersonales de Carlos Salinas. No había un Banco de México autónomo. En ese momento, un José Ángel Gurría, un Pedro Aspe tendrían que haber puesto límites al presidente y decirle que sí a lo que pedía Zedillo: devaluar y asumir el golpe. Pero no lo hizo, insisto, por razones políticas.

HAC

Creo que es un poco peor de lo que estás diciendo.

DD

Entonces me das la razón.

HAC

No, no te la doy. Es peor. Porque estás diciendo generalidades como si las generalidades tomaran decisiones. El hiperpresidencialismo no toma decisiones, los que toman decisiones son los presidentes, en este caso Salinas y el presidente electo. Reunidos el 20 de noviembre en la casa de Salinas con Serra, con Aspe, con Farell, con Luis Téllez, llegaron al consenso de que había llegado el momento de devaluar porque en esa semana se le salieron como 4000 millones al subir las tasas de la reserva americana.

Al presidente de salida el presidente electo, Zedillo, le dijo: “Eso no es aceptable, que se quede Serra entonces”. Salinas dijo: “Eso no es aceptable para mí” y en ese empate decidieron no devaluar. Error brutal para Zedillo porque era él quien lo iba a cargar, como lo cargó, y ventaja para Salinas. Y lo que hicieron después Zedillo y su gente fue increíble: se presentaron a la toma de posesión a contar que el mundo estaba perfecto cuando ellos sabían que no.

DM

Están diciendo algo que puede conciliarse: no son categorías, son debilidades humanas, pero coinciden en el hiperpresidencialismo y en el problema de un sistema político que no le pone controles ni tiene contrapesos.

DD

Me acusas de generalidades, Héctor. Yo te acusaría de hacer un anecdotario.

Hay un cuarto elemento que contribuyó a que el salinismo fuera una oportunidad perdida: la corrupción del modelo salinista no sólo en términos de las privatizaciones discrecionales sino el escándalo de su hermano Raúl Salinas y los múltiples pasaportes, las cuentas en Suiza. La familia Salinas y la corrupción acendrada, una característica del priismo de la época, que no coincidía para nada con la visión modernizadora.

Ahora bien: lo primero que hace Zedillo políticamente para enfrentar la debacle es encarcelar a Raúl Salinas y después decide que para que sobreviva la construcción de una coalición de centro derecha, o sea, la primera cara del proyecto de Salinas, hay que deshacerse de las otras dos y construir una fisonomía más democrática. Lo que hace Zedillo fue lidiar primero con la crisis y luego dar autonomía al Banco de México, autonomía de la Suprema Corte y las reformas fundacionales de la transición democrática electoral en México de 1994 y 1996, y él mismo se corta el dedo anunciando la eliminación del dedazo.

HAC

Toda la descripción que hace Denise Dresser es muy buena pero está dejando fuera, quizá, la transformación estructural mayor del salinismo, que es el Tratado de Libre Comercio. Eso no es capitalismo de cuates sino una asociación con sus propias reglas. Ahora le achacan mucho que no acabó con la pobreza, y claro que no acabó con la pobreza pues no estaba diseñado para eso, estaba diseñado para que México se volviera la potencia industrial exportadora que es, derivada de su vinculación a la placenta norteamericana, no había de otra. Ésa es la parte duradera del salinismo y nadie lo ha tocado hasta ahora.