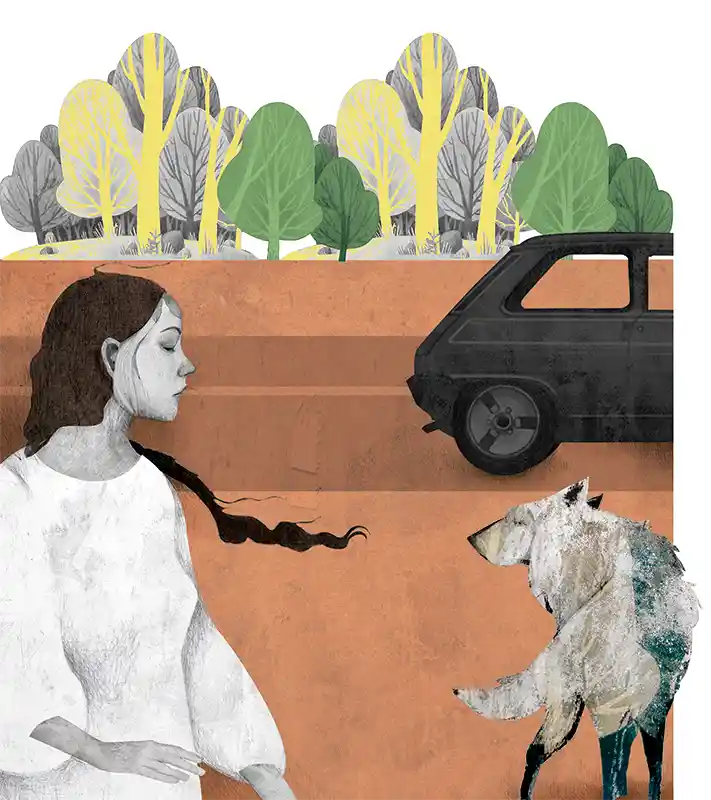

Ella tenía 21 años, y la euforia de un colibrí, la tarde de verano en que parada en una esquina de la avenida Río Churubusco movió el brazo derecho haciendo, con el dedo de la mano, la seña con que se preguntaba: ¿me llevas en tu coche?

Se detuvo, en un auto blanco, un muchacho ni guapo ni feo ni malo ni bueno. Sin duda cordial. La joven agradeció el gesto y se puso a conversar durante dos minutos en torno al clima y el tránsito. Luego pasó los siguientes contando quién era, cómo se llamaba, en dónde había nacido, por qué vivía en esta ciudad, qué estudiaba, en qué trabajaba, cuándo había muerto quien murió, qué quería hacer cuando terminara la carrera. En medio, no sólo por cortesía sino por cabal curiosidad, le iba haciendo al muchacho las preguntas consecuentes. Él qué estudiaba, si trabajaba al mismo tiempo, si había nacido en la ciudad de México, si vivía cerca o lejos, si le gustaba más la lluvia o el sol. Todo a una velocidad de trenes a punto de volar. No le costaba trabajo acercarse. Al contrario, cada persona nueva era una gota de luz en la luminaria que creía tener por vida. No aprendió en su pasmada adolescencia a temer el qué dirán si me acerco de más o de menos. Aun cuando su amiga de la infancia le advirtió una tarde que a los hombres no se les habla a menos de un metro de distancia, ni siquiera cuando su misma amiga le llegó con el lamentable chisme de que había oído a alguien apodarla “Mantequilla” porque era una resbalosa. Ella creció entre primos de varias edades con los que jugó sin resquemor, sin oír ni menos imaginar que los otros debían tratarse con reticencia. Nunca sintió que las mujeres fueran menos que los hombres, ni temió subirse a los árboles ni se imaginó el mal en una forma menos amable que los niños vestidos de diablos en las pastorelas. En el peor de los casos alguna vez le temió a la directora de su colegio, pero más tarde llegó a quererla y a compadecer la soledad que la volvía tan hosca. Muy riesgoso ser ella, se diría ahora. Lo cierto es que si hubiera que ponerle un solo adjetivo a su persona sería naive.

Cuando llegó a vivir al entonces Distrito Federal, sintió que ahí no era raro buscar ayuda. Era una forastera y dos años después seguía siéndolo. Tal vez aún ahora lo sea. No encontraba nada temible ni temido. Al menos no para ella que vivía encantada con el descubrimiento de que podía pedírsele a cualquier desconocido que le hiciera el favor de llevarla consigo una o diez calles adelante. Porque siempre era adelante. Ni en su cabeza ni en la de nadie, creía ella, estaba la posibilidad de pedir que la gente saliera de su ruta. Era cosa de ir por todo Río Churubusco hasta avenida Universidad o por todo Insurgentes hasta la calle San Francisco. Sin duda había aprendido a ir y venir por las tres líneas de metro que existían y aunque no fuera su paseo favorito, andaba leyendo mientras el camión que salía de la Ciudad Universitaria la llevaba hasta la puerta de Bellas Artes. Pero pedir aventón, como se decía entonces y ahora muchos no entienden qué significa, era su manera más grata de viajar por una ciudad que a ella no le parecía ni fea ni odiosa ni invivible.

Frente al tercer semáforo del recorrido por fin detuvo su parloteo y el muchacho la miró despacio. Tenía la frente medio escondida bajo un fleco, los ojos grandes, los dientes algo disparejos. Había sido una niña delgada y ágil, pero con la adolescencia le crecieron las caderas y todo lo demás. No estaba muy a gusto con su cuerpo: nunca sería alta como su mamá, aunque tampoco era tan baja como su tía Nena, y estaba viva tras haber descubierto que no es posible salvar de la muerte ni a sus más queridos.

El muchacho no sabía nada de esos entresijos y de repente se le pegó la gana de tocarla. Mientras llegaba la luz verde él extendió su mano hasta la nuca bajo la trenza deshilada y la bajó por los hombros hacia adelante llevándola hasta la línea donde empiezan a dividirse los pechos. Ella sintió el aviso en sus pezones. ¿Qué le pasa a este tipo?

Había silencio cuando el semáforo se puso en verde. Entonces él movió la mano hasta la palanca que controla el cambio de las velocidades. Luego pisó el acelerador y volvió a subir la mano dejándola caer sobre la cintura de la parlanchina que llevaba en el auto a su entera disposición. El sol caía con parsimonia y el tráfico se hizo lento. La muy amplia avenida construida sobre un río terminaba, a los lados, en una loma suave y con pasto que bajaba hasta una calle que sin duda había sido una ladera junto al agua y que ahora iba pegada a las aceras. Antes de llegar al siguiente semáforo ella se quitó de encima la mano del conductor y le dijo con toda naturalidad. “Oye, ¿por qué a medio camino y con el coche andando? Sal a la derecha y te estacionas en la calle que va por allá abajo. Mi clase es dentro de una hora y si tú no tienes prisa, yo tampoco”. Lo dijo mientras se abrazaba una de sus rodillas para levantar la pierna y luego extenderla sobre los muslos del muchacho. Se puso el alto. Ella giró el cuerpo y recargó la espalda en la portezuela mientras el muchacho movía el volante para salir a la promisoria calle lateral.

Bajaron la pendiente, anduvieron unos veinte metros. El muchacho extendió una sonrisa que ella le devolvió al tiempo en que guiñaba un ojo mientras dejaba caer la espalda contra la ventanilla, como quien se relaja tras la clase de yoga estirando los brazos hacia atrás. El muchacho tenía las dos manos sobre el volante con el que maniobraba para estacionarse de modo impecable bajo un árbol. “Aquí estamos bien, ¿verdad?”, preguntó. Ella asintió con la cabeza. Tenía una mano puesta sobre la palanca de la portezuela y la activó de prisa, al mismo tiempo bajó las piernas que aún tenía puestas justo en el lugar donde los hombres pierden el juicio y saltó del coche sin mirar hacia atrás. Corrió unos cinco pasos en contra de la circulación, y trepó la cuesta que llevaba de nuevo a la calzada que antes debió haber sido un río caudaloso. Miró a la multitud de autos moviéndose hasta el siguiente semáforo y corrió a la par que ellos. Cuando los detuvo la luz roja, ella volvió a levantar el brazo y a extender la mano, con el dedo levantado, moviéndola de un lado a otro. Alguien asintió con la cabeza y abrió la ventanilla. “Voy todo hasta Universidad”, dijo ella con calma. “Nosotros también”, le respondieron desde el coche que manejaba un joven cuya novia pecosa y alegre levantó el seguro de la puerta trasera. “Gracias”, dijo ella, mientras entraba. “¿Qué tal ustedes?”, preguntó. “Bien, ¿tú?”, contestó la novia pecosa subiéndole al radio en que quizás los Beatles cantaban “Because”. “Yo, feliz. Como quien se cae de la bicicleta, y vuelve a subirse”, dijo ella. Luego contó algo de su breve percance y volvió a dar las gracias.

Como para creer que existen los ángeles, pienso cuando esto evoco y escribo. No recuerdo haber sentido ningún miedo. Y de aquella experiencia me quedó un regusto alegre que aún disfruto al contar.

Ángeles Mastretta

Escritora. Autora de Yo misma. Antología, El viento de las horas, La emoción de las cosas, Maridos, Mal de amores y Mujeres de ojos grandes, entre otros títulos