Del 12 al 18 de junio de 1922 El Universal publicó una larga entrevista hecha a Francisco Villa en su hacienda de Canutillo, Durango, firmada por Regino Hernández Llergo. El reportaje, un hito periodístico y fuente socorrida entre especialistas de la Revolución mexicana, abre con la presentación de “Emilia”, “la mujer con pantalones”, a quien Regino describió con bombo y platillo. El retrato muestra a una mujer firme, alegre, dicharachera, valiente, que bailaba rumbas “con rapidísimos movimientos de cintura”, “reía coquetonamente” y era capaz de contar historias que llenaron de sentido los momentos más inciertos de aquel viaje.1 La Emilia que describió Hernández Llergo es, en sus palabras, la “amiga de las aventuras, enamorada del peligro” que en cuanto supo que El Universal lo enviaba a Canutillo, lo invitó a su casa para comunicarle que iría con él:

—Guasea usted… —repuse, riendo.

Y oíla en tono altanero:

—¡He dicho que quiero ver a Villa…!2

Y juntos, acompañados del fotógrafo Fernando Sosa, abordaron el tren rumbo a Durango para después montarse en La Cucaracha, un destartalado Ford que transportaba el correo de Rosario a Canutillo, que los dejó en las puertas de la hacienda de Pancho Villa.

Este encuentro con el Centauro del Norte ha tenido una sostenida difusión. La entrevista se tradujo a quince idiomas tras aparecer en las páginas del diario. Además, el recuerdo de aquel viaje y el texto circulan desde entonces por una serie de festejos, dada la consolidación de Pancho Villa como un héroe de bronce en la historia de México. Esos ejercicios de rememoración son interesantes porque permiten observar cómo el sentido del pasado se teje desde el presente y, al mismo tiempo, cómo ciertas interpretaciones que heredamos limitan los horizontes de sentido que le otorgamos al mismo. Explicaré esto mostrando las luces bajo las cuales ha (des)aparecido Emilia, la mujer que colaboró con Regino Hernández Llergo y Fernando Sosa para realizar esa entrevista.

En 2009, con motivo del centenario de la Revolución mexicana, la Universidad de Colima publicó Una semana con Villa en Canutillo, libro que reprodujo la entrevista con un estudio introductorio de Antonio Sierra García y Carlos Ramírez Vuelvas. También, para festejar los cien años de vida de El Universal, el diario editó con el Fondo de Cultura Económica Una semana con Francisco Villa en Canutillo (2016), libro que contiene, además de las entregas de la entrevista, una introducción del escritor Ignacio Solares y reproducciones de páginas del periódico donde se publicó. Hace apenas dos años, la serie Historia en Vivo, programa producido por el Instituto Mexicano de la Radio y conducido por Bertha Hernández —hija de Regino Hernández Llergo— transmitió el capítulo “Villa y un reportero: una entrevista inédita”, donde se analiza el desarrollo del periodismo en México y se resalta la relevancia de este encuentro. Además, en 2022 Raúl Fontecilla publicó en El Universal una paráfrasis del reportaje, citando extractos de ese peculiar encuentro con Villa (quien pocas veces aceptó ser entrevistado), recuperando fotos y algunas de las caricaturas que lo ilustraron. Otros portales informativos elaboraron notas sobre ese extenso artículo. Pero en todos esos recuentos nadie aclara quién fue esa colaboradora a la que Hernández Llergo sólo llamó “Emilia”.

¿Quién fue esa mujer “con más pantalones que yo, que usted y que diez más iguales a usted y a mí” (como la describió Hernández Llergo), que tomó el tren hacia Durango y pasó una semana en la hacienda de Villa, acompañada de sus colegas? Ni la publicación de 1922 ni todas las reediciones y comentarios posteriores revelaron su identidad.

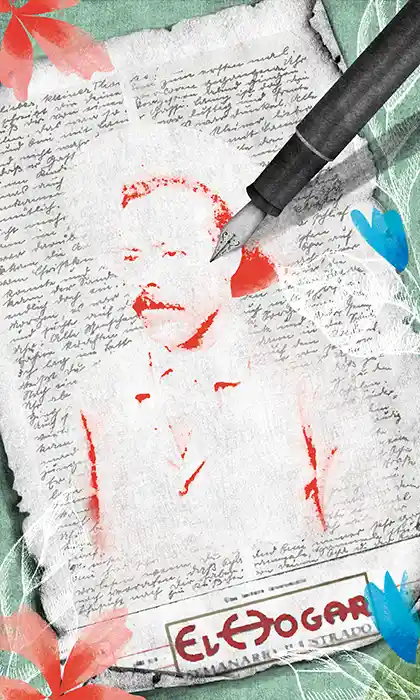

¿Quién era Emilia? Hoy podemos —y debemos— restaurar su identidad completa. Su nombre era Emilia Enríquez de Rivera (1881-1963), mejor conocida en esos años por su seudónimo periodístico, Obdulia, editora de la revista El Hogar. Pero su presencia en los recuerdos sobre la entrevista con Villa es confusa cuando no olvidada por completo. En 1922 se ocultó su identidad y en las décadas posteriores su aporte se desdibujó de la historia —como ha pasado con las colaboraciones intelectuales de tantas otras mujeres—.

En 1922 Hernández Llergo describió la sorpresa de Villa al ver a Emilia la noche que llegaron a su hacienda:

—¿Y esta señorita?

—Es una amiga nuestra, general, que tenía muchos deseos de conocerlo a usted.

—Francisco Villa… servidor de usted —añadió el general, con una ligera inclinación del busto—. Pasen por aquí, señores… Antes de dormir, vengan a cenar algo, que han de traer hambre.

El coronel Trillo se despidió y quedamos los tres solos con el general Villa. Nos condujo, señalándonos el camino hasta el comedor, situado en uno de los ángulos del casco de la finca, en donde ya, de antemano, había dos cubiertos preparados.

—¡Oiga, muchacho —ordenó el general— traiga un plato más para la señorita! El mismo general apartó una banca que sirve de asiento en la mesa, para facilitarnos el paso, diciéndonos: —Siéntense, señores, a cenar algo…3

En 1964, Hernández Llergo contó cómo había viajado a la hacienda de Villa en un homenaje a Fernando Sosa por sus cincuenta años de trayectoria como fotógrafo. Este recuerdo resultó muy distinto de lo que él mismo escribió cuarenta años atrás en El Universal. Emilia desapareció por completo de esta narración, pues el periodista sintetizó la primera noche que pasaron en Canutillo así: “Media hora después (nueve de la noche aproximadamente), Fernando Sosa y yo estábamos cenando con el general Francisco Villa, ¡el más temido guerrillero de la Revolución mexicana!”.4 Hernández Llergo borró a Emilia.

A tono con este olvido, debo anotar la notable transformación que ocurre con el “personaje” de Enríquez de Rivera durante la crónica: la Emilia del viaje hacia la hacienda que describe Regino es indomable mientras la que estuvo en Canutillo es una mujer domesticada. Antes de llegar con Villa, el periodista caracterizó a su colega por su arrojo y por increpar a sus compañeros de viaje. Anotó que era una mujer guapa, a quien confundieron con primera actriz, que sorteó los lances de un “viejo verde” y compartió sin tapujos habitación con sus colegas. En pocas palabras, es una mujer confiada, dueña de sí. Pero la Emilia que el periodista pintó cuando estuvieron en la hacienda es otra: se la vive arreglándose el chongo, baila con Fernando mientras Regino toca la guitarra, no habla ni dice pío por largos ratos, se sienta en los quicios de las puertas a esperar, charla sobre moda con Austreberta Rentería, la esposa en turno de Villa, y cuida a Panchito, el bebé de los Villa, y convive con las hijas del general mientras ellos montan a caballo y pasean por la hacienda. Por la narración de Regino, queda la impresión de que Emilia no trasgredió el espacio doméstico de la casa de Villa, pues sólo aparece en la huerta, el casco de la hacienda, sentada a la mesa para comer y cenar. Sin embargo, en la entrevista hay rastros del trato como colegas entre Regino y Emilia, y de las intervenciones de ella en el encuentro con Villa.

Enríquez de Rivera y Hernández Llergo charlaban sobre lo que ocurría durante su estancia en Canutillo. Muestra de eso es la descripción que el mismo Hernández Llergo hizo de Austreberta: “La señora de Villa, en alguna ocasión, confirmó a Emilia que, efectivamente, ella había sufrido mucho, debido a las vicisitudes y trabajos que su esposo, el general Villa, había tenido que vencer durante la Revolución…”.5 Ahora bien, a pesar de que son pocas las interacciones entre Villa y Emilia que registró la pluma de Regino, lo cierto es que existen y son relevantes. Por eso debe reconocerse la colaboración de Enríquez de Rivera en esa entrevista.

Emilia estuvo presente en varias de las “platicadas” con Villa que tuvieron durante su estancia en Canutillo, por ejemplo, cuando el general habló sobre Venustiano Carranza:

—¿Quién creen ustedes que fue el primero que dijo que Carranza era un tirano?

Hicimos un esfuerzo mental, para recordar, que resultó inútil.

—No recuerdo, general —respondí pensando aún.

—Ni yo —arguyó Fernando

—Ni yo —terció Emilia.6

Emilia no sólo escuchó con atención, también interpeló a Villa. De hecho, sus intervenciones fomentaron un ambiente de confianza en el encuentro con el caudillo. Me explico. En la entrevista queda claro que Villa disfrutaba hablar de sus aventuras revolucionarias tanto como de sus dotes de agricultor. Y éstas eran palpables en Canutillo donde logró cultivar trigo, maíz, sandía, papas y cacahuate. Villa manifestó su orgullo por esos logros y declaró: “Yo soy agricultor, buen agricultor, conozco los secretos de la agricultura y sé que es la salvación de los pueblos”. Enríquez de Rivera tomó nota de eso y, a diferencia de Llergo que parecía aburrirse cuando Villa se extendía en estos temas, lo motivó a que hablara más:

—¡Qué les parece, señores! Todo esto —agregó incorporándose, y señalándonos una enorme extensión— todo esto está sembrado de papa. Y nos explicó después el cultivo de este tubérculo.

Emilia, que escuchaba con atención, comentó:

—¡Entonces no es tan fácil cultivarla, general!

—No es muy fácil, señorita —respondió, con respeto el general— pero lo más difícil de cultivar es el cacahuate. Hay que regarlo mucho, desde que comienza a nacer, desyerbarlo varias veces, y tener mucho cuidado con él, para que no se pierda.

El general, a petición de Emilia, nos dio una verdadera conferencia, muy interesante, por cierto, sobre el cultivo, producción y rendimientos del cacahuate.

Mientras hablaba, Villa rodeó, con su brazo, el cuello de su esposa y ella correspondió en la misma forma”.7

Entre los biógrafos de Villa también han predominado errores y omisiones sobre la presencia de Enríquez de Rivera en este encuentro. Friedrich Katz, en su libro Pancho Villa (1998), describió con tino a Emilia como periodista y destacó que ella logró con una pregunta que el general hiciera explícita su postura frente a Estados Unidos; pero no averiguó quién era exactamente esa periodista. Años más tarde, Paco Ignacio Taibo II (en su biografía de 2006) afirmó de manera errónea que Emilia era esposa de Hernández Llergo y, además, borró una de sus participaciones en las charlas con Villa, al atribuirle a Regino ese comentario que ella formuló y que provocó que Villa hiciera claro su sentir sobre el vecino del norte. Ese intercambio se reportó así en El Universal:

—¡Qué cortés es mi hijo! — comentó el general. Y agregó—: Éste, Agustín, es el que quiero que sea doctor. El otro, Octavio, militar, y el más chico, Panchito, de siete meses, será abogado… Tengo cifradas mis esperanzas en mis hijos. Así que vayan terminando sus estudios preparatorios, quiero mandarlos a los mejores colegios de Francia, España o Alemania.

—O a Estados Unidos— terminó Emilia.

—No, señorita —protestó él—, a Estados Unidos, no. A mis hijos, lo primero que les enseño es a odiar al enemigo de mi raza.

Los intercambios entre Enríquez de Rivera y Villa que más apuntó Hernández Llergo versaron, precisamente, sobre la relación entre México y Estados Unidos. En otra de sus “platicadas” Villa dijo: “Hay un gran peligro para los mexicanos que lo tengo muy presente, que no se me olvida nunca y que temo porque son muy poderosos: los gringos”. Y continuó su relato, lleno de emoción, acordándose de cómo había atacado en distintas ocasiones al general Pershing, quien había ofrecido presentarlo ante su gobierno por su incursión en Columbus, Nuevo México, sin lograr atraparlo. “Son tontos, señor… son tontos!”, dijo Villa, y Emilia respondió:

—Pues yo, general —habló Emilia— tengo confianza en la valentía de los mexicanos. El soldado mexicano es más resistente que el americano.

—Es cierto, señorita, los mexicanos son muy valientes y muy sufridos, pero los gringos son muy poderosos. Sólo con la organización que tienen, a la semana de comenzada la guerra, tendrían ya todas nuestras plazas… Aunque quedaríamos peleando todos los buenos mexicanos… ¡la guerra no acabaría nunca!

Esta conversación terminó con Villa narrando una alegoría: una pelea entre un gallo grande, altanero, hermoso, bien cuidado en contra de un gallo chiquito, tuerto, sucio y hambriento que, a pesar de todos lo pronósticos, ganó la pelea: “Así puede pasar con los mexicanos y los gringos, señor —terminó su historia el general—; ¡pero el peligro está encima y no hay que olvidarlo nunca!”.8

Junto a omisiones que literalmente borran del recuento histórico los actos y palabras de las mujeres, hay errores más cándidos. García Sierra, por ejemplo, asegura que cuando los periodistas viajaron a Canutillo Emilia tenía 13 años.9 Esta es una lectura desatinada de un pasaje donde Hernández Llergo explicaba cómo no pudo disuadir a Emilia de ir a Durango: “La cosa no tenía remedio. Quería conocer al antiguo jefe de la División del Norte, y era menester concedérselo. Ya no quise preguntarle si traía el permiso de su padre ni nada. Estaba en sus trece y respeté su deseo”.10 La frase “Estaba en sus trece” no era una referencia a su edad, era un dicho sobre el papa Benedicto XIII con el que se alude a la terquedad y obstinación de las personas. Esas incomprensiones revelan que en estos cien años la prosa de Hernández Llergo dejó de ser, en algunos pasajes, tan clara como quizá lo fue en sus días. También da pistas sobre las transformaciones profundas, al menos en el ámbito legal, que hubo en la situación de las mujeres en este periodo.

Según la Ley de Relaciones Familiares de 1917, vigente cuando se hizo la entrevista, las mujeres solteras obtenían la mayoría de edad a los 21 años, pero debían vivir en casa de sus padres hasta los 30 años. Las mujeres solteras, además, tenían ventajas legales frente a las casadas, pues cumplidos los 21 años podían hacer negocios o ingresar al mercado laboral sin pedir, legalmente, permiso a nadie, como sí debían hacer las casadas con sus maridos. Así, es lógico que Regino escribiera que al verla tan decidida no quiso preguntar si Emilia tenía “permiso de su padre” para viajar hacia Durango. Aunque era “natural” que las mujeres solicitaran autorización de otros porque ocupaban una posición subordinada, Enríquez de Rivera estaba lejos de pedir permisos a nadie y Hernández Llergo lo sabía.

Cuando Emilia, la “Quijote con más calzones que Don Quijote”,11 decidió conocer a Villa, tenía 40 años —17 más que Regino— y llevaba nueve años dirigiendo su exitosa revista. Enríquez de Rivera no sólo era colega de Hernández Llergo, entonces jefe de Redacción de El Universal; era reconocida por los periodistas más respetados. A Félix Palavicini, director de El Universal, no sólo lo entrevistó cuando estuvo preso en la cárcel de Santiago Tlatelolco en 1913, sino que también la invitó a participar en el Primer Congreso Mexicano del Niño de 1921. Rafael Alducín, director del Excélsior, también admiraba su trabajo periodístico.

En 1922 Enríquez de Rivera ejercía con éxito su profesión, tanto comercial como políticamente. Ese año, por ejemplo, editó y publicó editoriales para El Hogar de escritoras como María Enriqueta Camarillo y Gabriela Mistral e incluyó como sección permanente en su revista los buzones de correspondencia con las lectoras que rendirían jugosos frutos a la empresa en los años por venir.

Villa no fue el primer general revolucionario con el que Emilia había tratado. Durante los primeros años como directora de El Hogar, en medio del conflicto armado, esta audaz periodista hizo de todo para asegurar su publicación regular. Recolectó sobrantes de tinta de imprentas y redujo el número de láminas para hacer más barata la impresión. También hizo peripecias para conseguir papel cuando escaseaba. En 1915, por ejemplo, cuando las fuerzas zapatistas estaban en la ciudad de México, Emilia no tenía papel para imprimir la revista, así que solicitó una entrevista con un jefe militar —hospedado en el Hotel Metropolitano— que controlaba la fábrica papelera San Rafael. “[A pesar del miedo] expuse al general mi crítica situación para predisponerlo a favorecerme en precios, la carencia de papel en que me hallaba y hasta la desconfianza que tenía de recibir su apoyo, ya que las tendencias de mi publicación eran bien diferentes de las que tenía el periódico que él favorecía”.12 Su negociación fue exitosa y El Hogar llegó sin retraso a sus lectoras.

Si bien no sorprende que la figura de Emilia se desvaneciera de los recuentos historiográficos convencionales, sobresale que se mantuviera en la sombra de la historia del feminismo en México. Se pueden argumentar muchos motivos para esta peculiar amnesia. Uno de los principales es que Enríquez de Rivera, aunque abanderó causas históricas del feminismo (denunció con empeño la violencia contra las mujeres, exigió igualdad en el derecho a la educación, promovió el voto femenino, etcétera), nunca abandonó algunos valores (como la honorabilidad personal y la importancia de la familia) que para las generaciones posteriores de feministas resultaban incómodos. Así, Emilia ha sufrido una doble censura histórica: la de la visión imperante que disminuye de manera sistemática los logros de las mujeres y la de la historiografía feminista que —de manera errónea— no ha querido verla como “una de las suyas”.

Desde finales del siglo XIX el término feminismo empezaba a circular y debatirse por todo el mundo. En la década de 1920 se discutió con furor sobre quien parecía encarnar los cambios más fuertes en la vida de muchas mujeres: la mujer moderna, conocida también como flapper. En México, a partir de 1924, fueron bautizadas como pelonas; pero los cambios en la vida de las mujeres se gestaron décadas atrás: su ingreso más decidido al mercado laboral, la mayor oferta educativa que se abría para ellas, los cambios poblacionales y las migraciones que provocó la Revolución mexicana y la Primera Guerra Mundial tuvieron algunas de sus consecuencias más evidentes en esa década. Emilia es muestra de eso. No es extraño que Regino comenzara su reportaje con la caracterización que hizo de Emilia. En esos años los cambios en el equilibrio de poder entre mujeres y hombres se vivían a flor de piel. Como hoy. Por eso, en las nuevas conmemoraciones de ese hecho noticioso, la figura y nombre de Emilia Enríquez de Rivera debe resurgir y debe dársele el crédito como colaboradora de una de las entrevistas más importantes de la historia del periodismo en México.

Claudia Tania Rivera

Doctora en Historia. Dirección de Estudios Históricos, INAH

1 Hernández Llergo, R. “Una semana con Francisco Villa en Canutillo”, El Universal, 2.a, 15 de junio de 1922, p. 1.

2 Hernández Llergo, R. “Una semana con Francisco Villa en Canutillo”, en El Universal, 2.a, 12 de junio de 1922, p. 1.

3 Hernádez Llergo, R. “Una semana con Francisco Villa en Canutillo”, El Universal, 13 de junio de 1922, 2.a sección, p. 7.

4 “Homenaje en Televicentro a Fernando Sosa por sus 50 años como fotógrafo de prensa”, Impacto, 26 de agosto de 1964, p. 25.

5 Hernández Llergo, R. “Una semana con Francisco Villa en Canutillo”, El Universal, 17 de junio de 1922, 2.a sección, p. 1.

6 Hernández Llergo, R. “Una semana con Francisco Villa en Canutillo”, El Universal, 2.a sección, 18 de junio de 1922, p. 7.

7 Hernández Llergo, R. “Una semana con Francisco Villa en Canutillo”, El Universal, sábado 17 de junio de 1922, 2.a sección, p. 1.

8 Hernández Llergo, R. “Una semana con Francisco Villa en Canutillo”, El Universal, 17 de junio de 1922, 2.a sección, p. 1.

9 Sierra García, A. “De la revolución mexicana a la revolución del periodismo: Regino Hernández Llergo”, tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2000, p. 52.

10 Sierra García y Ramírez Vuelvas, “Edición y estudio preliminar”, pp. 21-22.

11 Hernández Llergo, R. “Una semana con Francisco Villa en Canutillo”, El Universal, 2.a, 12 de junio de 1922, p. 1.

12 Obdulia, “Un episodio olvidado”, El Hogar, 14 de septiembre de 1932, año 20, núm. 649, p. 3.

1 comentario

Jeffrey Banister

febrero 11, 2025Excelente ensayo — gracias, Doctora Rivera!