Este ensayo quería ser la crónica de tres visitas a los estudios de tres jóvenes artistas que trabajan en Ciudad de México: un tour a través de sus técnicas, métodos y ritmos de trabajo que sería, al mismo tiempo, un tríptico de sus personalidades y, si todo salía según el plan, una polaroid de un momento en la historia del arte contemporáneo en México, no una cartografía total del mismo (eso sería una hazaña imposible para un ensayo, un libro, una bienal, incluso toda una vida). Pero la historia del arte siempre se inscribe en la historia a secas: en las condiciones materiales de producción. Y pues resulta que, para quienes producen cultura de forma independiente en el México de hoy, el signo rector de este instante en la historia de la economía política mexicana es la precariedad. En este momento ninguna de las artistas —entre quienes hay un hombre, pero a estas alturas ya cansa el masculino general— cuenta con un estudio fijo.

A pesar de la precariedad y la contingencia, sin embargo, las tres siguen produciendo y exhibiendo. Su práctica refuta el cliché del artista encerrado en su estudio, ese declamador de soliloquios que imaginó el siglo XIX. Estas artistas no necesitan un cuarto propio: salen al mundo, colaboran con toda suerte de colectivos, investigan lo cotidiano, desarrollan su obra desde el cuerpo, desde la experiencia de una existencia marcada por el cansancio de producir en un contexto en el que resulta agotador ganarse la vida.

Esto, por supuesto, no quiere decir que las situaciones de nuestras artistas-sin-estudio sean iguales. Cuando logré coincidir con ella, después de semanas de coordinación, para tomarnos un café en el cuarto al fondo de su casa donde solía pintar, Mariana Paniagua Cortés (Ciudad de México, 1994) estaba en medio de una mudanza: en unas semanas compartirá un estudio con la filósofa Sandra Sánchez. Por su parte, Héctor Dorantes (Guanajuato, 1997) acababa de volver de Colombia —y también de deshacerse de sus pertenencias materiales— y estaba viviendo en Tlatelolco, en el cuarto de invitados de un artista-galerista, como si fuera un híbrido de okupa y nómada digital. Por último, cuando por fin compartimos un croissant en Perisur a las 10:00 de la noche, luego de varios intentos fallidos de vernos en un contexto menos deprimente, Iliana Moreno (Ciudad de México, 1989) me dijo que estaba por dejar su antigua casa-taller por “cuestiones familiares”.

Paniagua Cortés, Dorantes y Moreno exhiben su obra de forma constante: podríamos decir que, hasta cierto punto, han sido reconocidas tanto por instituciones públicas como por la iniciativa independiente y privada. Más que creadoras recluidas en una torre de marfil, son trabajadoras inusuales, itinerantes, inquietas que producen arte: esa categoría difusa que es y no es una mercancía, cuyo valor de uso es inconmensurable con su valor de cambio, que nadie necesita para vivir y que, sin embargo, todos necesitamos para que nuestra vida valga la pena.

Más allá de que carecen de estudio, nuestras tres artistas se parecen en muy poco: no son de la misma generación ni comparten una afinidad estética. Si algo tienen en común, es que son vagamente “jóvenes”, que exponen en el mismo circuito de ferias y galerías y que de vez en cuando bailan en las mismas fiestas. Mi propósito en este ensayo es tomar la obra de esas artistas como un estudio de caso de ciertas tendencias del vasto panorama del arte que hoy se produce en Ciudad de México, donde el estudio ha quedado obsoleto.

No hace falta buscar mucho: durante 2024 se celebraron catorce exposiciones con obras de Mariana Paniagua en espacios como el Museo de Arte Moderno, la Sala de Arte Mexicano y las galerías La Nao, Plaga Contemporary, CCEMx e Islera. Si bien el hecho de que una artista exponga en espacios de prestigio no significa que su trabajo sea excepcional, lo cierto es que hay algo en la obra de Paniagua que enajena, que demanda nuestra atención, que se impone sobre quien se enfrenta a ella: tras un encuentro con sus lienzos, muchos pintores se vuelven copistas de Paniagua; otros evitan ver su trabajo tan seguido para esquivar la tentación.

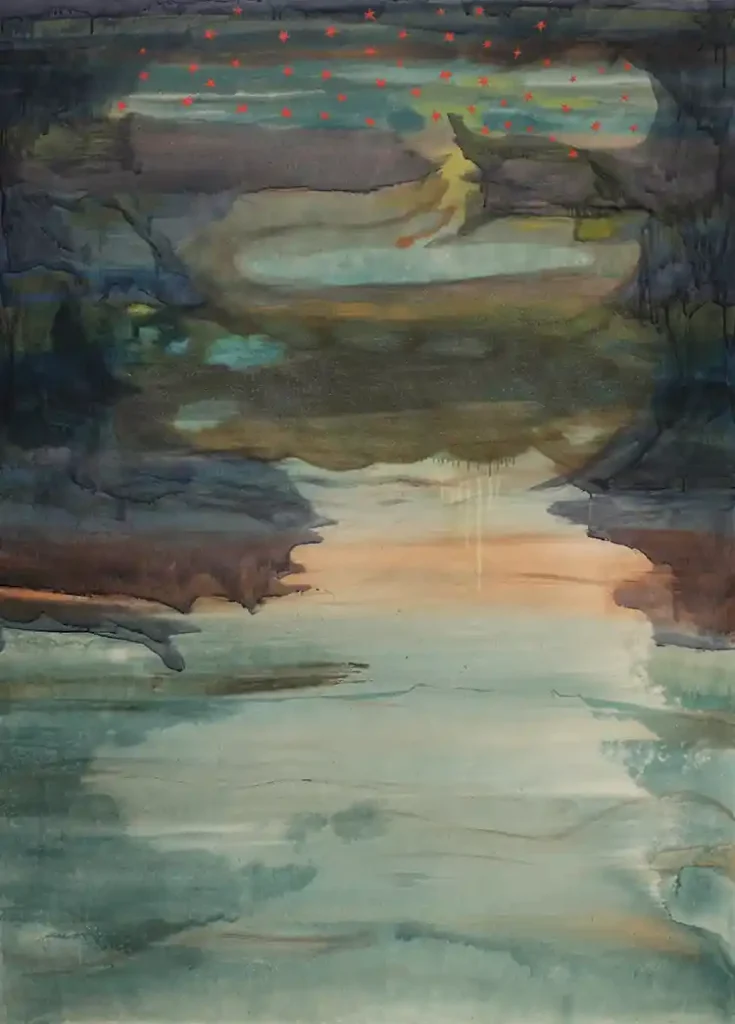

Por mi parte, cada vez me que me vuelvo a encontrar con su obra, siento algo de paz pero también intriga, como si fuera un lugar cómodo a donde llegar y al mismo tiempo un viaje por territorios sorprendentes, que siempre exceden a mis ideas sobre su estilo. Su evolución no sigue el curso de un desarrollo lineal; al contrario, uno se lleva la impresión de que Paniagua pinta con un ritmo quebrado: de cuadro en cuadro, las formas se van, reaparecen o cambian por completo. A diferencia de lo que sucede con otras artistas, una pintura de Paniagua no anuncia a su sucesora: un lienzo-volcán bien puede dar pie a una pintura azul de tres trazos, y esta última a una serie sobre la imposibilidad de mirar el sol o una meditación sobre una imagen en un poema de Marosa Di Giorgio. Eso sí: todas sus obras, por diversas que sean, poseen una fuerza característica y difícil de explicar.

La primera vez que vi pintar a Mariana Paniagua fue durante su residencia en la galería Jo-HS de la colonia San Miguel Chapultepec. Era un jueves por la tarde y lloviznaba. Me habían invitado a cenar chiles en nogada a propósito de una exhibición del pintor Rodrigo Echeverría; desde uno de los pasillos de la casa-galería se veía por la ventana lo que en ese momento era el estudio temporal de Paniagua. Tenía puestos unos audífonos grandes y miraba fijamente su lienzo, moviendo el cuerpo al ritmo de lo que sonaba en los audífonos. A su alrededor había pinturas de grandes dimensiones y cera, uno de sus materiales favoritos. La ventana que enmarcaba a Paniagua estaba a su vez enmarcada por el jardín que ocupa el centro de la casa modernista que hospeda a la galería: la pintora estaba, literalmente, dentro del paisaje.

La obra de Paniagua consiste en su mayoría de pinturas, pero quizá sería más preciso decir que su proyecto artístico consiste en una serie de huidas; de una fuga perpetua de cualquier idea preconcebida sobre qué es la pintura, una autora-pintora, un estilo. Paniagua suele decir que fijarse una meta antes de ponerse a pintar le impone demasiada rigidez a la obra, pues sobrecarga a las piezas de la subjetividad del artista. Al pintar, Paniagua expone una experiencia saturada de memoria: desarrolla estructuras móviles, porosas y flexibles que no se ciñen al desarrollo de ninguna tradición en particular. Su punto de partida no es un estilo predefinido o heredado, sino sus propias interrogantes sobre cómo sentir el mundo, sobre la forma en que el clima atraviesa el cuerpo, sobre los alcances del propio cuerpo al pintar. Paniagua desbarata la estructura y borra los presupuestos de lo que es o debería ser un cuadro: difumina la diferencia entre abstracción y figuración, entre fondo y figura, entre puntos de fuga y horizonte. El resultado es una refutación del viejo concepto del Pintor: un hombre que bebe vino frente a su lienzo, enseñándoles a decenas de estudiantes a pintar como él.

Los procedimientos de Paniagua son métodos para desmontar clichés, para operar desde otros lugares menos comunes. Cuando visité su casa, a media mudanza de estudio, me decía que la etiqueta “moderno” le causa ansiedad; que le preocupa ser categorizada de cualquier manera. La pintura, en tanto que uno de los pilares de lo estético en la modernidad y una de las categorías fundamentales de la teoría del arte, siempre corre el riesgo de ser reducida a un concepto, o más bien a una palabra vacía, que facilita su incorporación a colecciones, museos y discursos nacionalistas. Resulta difícil pintar sin convertirse en una Pintora Nacional, cosa que no sucede con otras formas de arte contemporáneo. Pero la obra de Paniagua surge de un reino diferente, donde la naturaleza sensorial de sus obsesiones con temas tan distintos como la momificación de gatos, la poesía de las flores, los objets d’art de la posvanguardia, el descubrimiento de nuevos materiales y el goce de vivir aunque hacerlo implique trabajar todo el tiempo, en condiciones menos que ideales, sin jamás tener certeza de que el estudio en donde pinta seguirá siendo suyo mañana, tienen más peso que la imagen de una pintora de paisajes hecha a imagen y semejanza de, no sé, José María Velasco.

La pintura de paisaje fue fundamental para la invención del mundo contemporáneo: la mirada masculina sobre el territorio articuló los idearios nacionales. De ahí que la globalización puede entenderse como una suerte de paisajística. Quebrar el horizonte o plantear otras formas de ver el territorio desde el cuerpo femenino, entonces, bien podría ser una forma de rebeldía geopolítica. Paniagua rehace el acto mismo de mirar: traza ecologías íntimas, no paisajes.

Cuando Paniagua pinta un brillo, por ejemplo, no representa una imagen donde aparece un brillo, sino que se acerca a entender el brillo de ciertos objetos, el brillo particular de uno u otro mineral. El axioma que sostiene su práctica, uno se lleva la impresión, es que la única manera de fisurar el cliché de la “pintura nacional” o “la pintura moderna”, incluso de “la pintura” a secas, es a través de una apertura de los procesos: no presentar un mundo terminado, sino exhibir cómo se desarrolla un mundo. El día que me mostró sus ejercicios pictóricos más recientes, me acerqué a la mesa donde estaba su cuaderno, pero en lugar de mostrarme las pinturas una a una, Paniagua comenzó a colocar los papeles sobre el piso, mientras me contaba sobre las formas en que pensaba y miraba. Pocos minutos después, me descubrí acorralado en una esquina de su casa, rodeado de al menos treinta pinturas que cubrían todas las superficies. Me di cuenta de que esta obra que me rodeaba existía más allá de Paniagua: la proliferación de pinturas que se había apoderado de la casa era el despliegue de una idea de lo pictórico que se resistía a toda domesticación.

No son ni las 5:00 de la mañana, pero Héctor Dorantes ya está haciendo de las suyas, tomándose un café expreso recién hecho frente a una computadora que corre una decena de programas a la vez, saltando de una pestaña a otra para seguir en tiempo real los movimientos del mercado financiero global. Así empieza su día, incluso cuando la noche anterior salió a bailar con la moderación que cabría esperar de alguien como él. Me envía un screenshot del algoritmo que registra el pulso de la bolsa de valores. Esos trazos representan los movimientos aberrantes del capital, pero son también una hermosa pintura abstracta: un diagrama de singularidades en un periodo determinado.

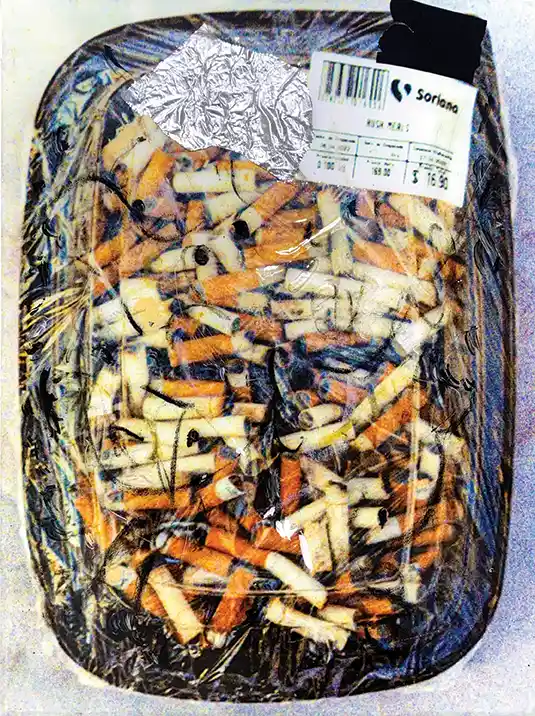

Más tarde esa misma mañana, Dorantes sale a caminar. Calle por calle, traza fragmentos de un mapa situacionista, capturando con su cámara análoga escenas en las que el desgaste de las superficies deviene un índice de los movimientos materiales del capital que tanto le obsesionan. Los carteles que anuncian conciertos o productos son arrancados de las paredes terminada la gira o la campaña publicitaria, pero pronto son reemplazados por nuevos carteles, de tal suerte que, con los años, la pared deviene en algo parecido a la gráfica financiera que me envió hace pocas horas: un trazo de los movimientos de la industria cultural y de las mercancías del consumo. La repetición de las formas mercantiles produce, para Dorantes, una experiencia estética. Cuando sus representaciones se multiplican, tanto los cigarros como la compra-venta de activos financieros pueden pasar por —o quizá convertirse en— arte.

La consigna de la obra de Dorantes es hacerse cargo del exceso, de lo ilimitado. Es un maximalista: como los artistas del barroco de antaño, lo suyo es trazar conexiones, inventar esquemas, ponerlo todo en relación con todo lo demás, ordenar el caos de un mundo regido por la mano invisible en una red transestética de medios, materiales, conceptos y afectos. El eje de su trabajo es una idea de la sensación particular como un elemento de lo universal; su materia, cualquier producto del ser humano; su concepto rector, una idea de la especulación como método para acercarse al orden secreto que se esconde detrás del aparente desorden del capitalismo; su afecto cardinal, el que surge cuando estas visualizaciones de la secreta interconexión de todo con todo lo demás aparecen en público. Su obra sugiere que lo contemporáneo en esta América de FOREX y T-MEC es inseparable de los públicos y los medios masivos. Así, Dorantes delinea tanto los principios como los estragos del Occidente, que en el capitalismo se dan juntos.

La primera vez que conocí a Héctor Dorantes se acercó a mí como un vendedor de bienes raíces se acercaría a un nómada: ofreciendo algo que no necesitas, pero que bien te puede fascinar. Una idea millonaria: enajenar millonarios con arte para hacer arte que no se puede vender. Dorantes sabe que la clave para entender la experiencia sobrecogedora de existir en el mundo contemporáneo es prestar atención al flujo financiero, que en distintos contextos aparece como mercancías en circulación, como la taquicardia que uno sufre al tomar café para aguantar despierto y terminar de trabajar o como un movimiento numérico en la gráfica del valor relativo del peso y el dólar. En la velocidad de los intercambios comerciales, Dorantes encuentra una figura de la experiencia totalizante del presente. Por eso entiende el arte como el momento en que la especulación y el materialismo toman juntos una forma concreta.

En este sentido, y de forma más intensa que muchos otros artistas contemporáneos, Dorantes es una criatura de la historia, un hijo de su época. Es verdad que hace siglos o incluso hace décadas para crear cualquier objeto, incluyendo un objeto del arte, resultaba necesario transformar la naturaleza, pues nuestros modos de vida, por diversos que fueran, siempre eran el producto del trabajo sobre alguna materia prima concreta: desde el mármol que devenía estatua hasta el grano que devenía pan. Pero en nuestra época, el desarrollo económico de las sociedades modernas ha llegado a un punto en el que todas las formas con las que antaño transformábamos en cultura lo que antes era mera materia han sido absorbidas por el gran triturador de basura del capitalismo. Así, para Dorantes, la innovación formal ya no consiste en dotar de forma a la materia, sino en intensificar las relaciones entre objetos que ya existen. Su práctica artística parte de una ética de la distribución: el imperativo categórico de mover ciertos flujos de signos, símbolos y significados a través de canales por donde no suelen circular. Es una estrategia de inversionista o de agricultor: destinar activos a sitios donde puedan producir excedentes, plantar semillas en tierra fértil.

En términos materiales, la obra de Dorantes se acerca al arte visual. Pero sus obras, cuando parecen pinturas, pueden ser fotografías; sus fotografías suelen estar intervenidas con pintura; sus instalaciones se antojan pinturas envolventes; sus lecturas en voz alta de teoría crítica transforman esos textos en manifiesto de vanguardia. En todos los casos, sin embargo, su obra es marcadamente abstracta, y no en vano: Dorantes intuye una hermandad originaria entre democracia, arte abstracto y libre mercado. Refutados por la revolución de la burguesía el derecho divino del monarca y la monarquía divina de la Iglesia, la pintura se desentiende de su pacto con la representación del poder terrenal y celeste, para en su lugar abrazar los nuevos valores sociales de la nueva clase dominante: la libertad. ¿Qué, al cabo, es el arte abstracto, sino la puesta en escena de una libertad radical de cambiar una cosa por otra, de intercambiar, de comerciar sin barreras?

Entre este librecambismo absoluto, en el que todas las cosas son reducibles a los valores abstractos de una gráfica financiera, Dorantes se desenvuelve con la soltura de un Oscar Wilde. Su vida, como la del poeta irlandés, es pura estética, pura modernidad: un continuo deambular en busca de nuevas experiencias maravillosas, en la que encuentra deleites perversos en el retrato sin mácula que esconde, detrás del cutis perfecto de un joven millonario, el rostro deforme de la decadencia del occidente.

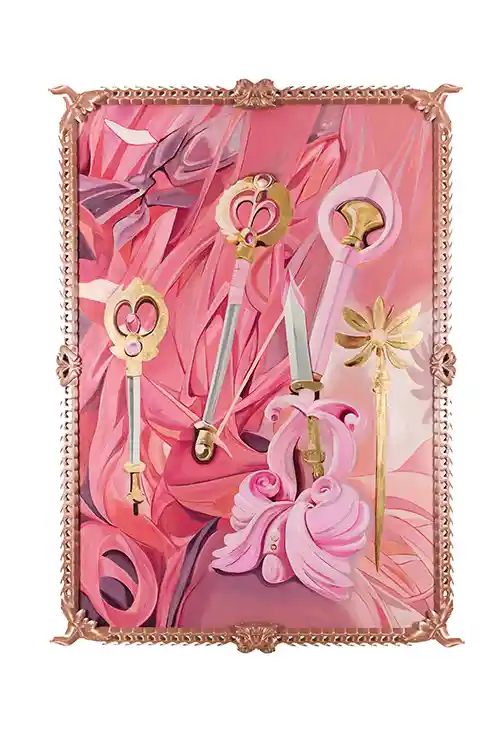

Tanto en las fotos que publica en redes sociales como en sus apariciones públicas, Ileana Moreno parece habitar otro plano temporal, otro espacio, otro planeta. Al verla vestida con sus ropajes de plástico, uno puede llegar a pensar que Paaru Pinku —el alias que usa en sus redes sociales— recién aterrizó de algún universo de ciencia ficción, donde todo es rosa, pero también el producto de arraigos ancestrales. Moreno habita la fantasía con naturalidad: ha interiorizado su personaje a tal grado que, cuando niega serlo, da la impresión de creer lo que dice. Su espiritualidad consiste en el fanatismo de la cultura de masas, o quizás la subcultura de las masas de quienes quisieran no ser parte de las masas: la ropa que parece disfraz, la música friki, los objetos-talismanes que hacen salivar a coleccionistas bien distintos que aquellos que frecuentan las ferias de arte contemporáneo. Moreno, en corto, adora en el altar de aquella cosa inasible, tan difícil de definir y tan fácil de identificar como la pornografía, que el lenguaje del internet designa como “lo aesthetic” podríamos decir, y especialmente lo aesthetic japonés.

A decir de Rahul Purini, presidente de la empresa de streaming de anime Crunchyroll, falta poco para que en el mundo haya mil millones de otakus, como se conoce a quienes se interesan por la cultura de masas de Japón. Por si esto fuera poco, la cultura capitalista, incluso cuando prefiere celebrar el consumo de objetos que nada tienen que ver con el anime, se basa en el culto a lo bello, en la estetización de todo cuanto existe. Pero entonces, ¿qué hace a Paaru Pinku tan particular, tan original? Mi respuesta es que la artista trabaja en una intersección afortunada de cultura pop japonesa y antropología mesoamericana, producto, quizá, de la carrera de historia que dejó trunca en la UNAM, pero también sin duda de sus deseos delulu (es decir: delusionales, dementes, desquiciados). Y es que una tiene que estar o bien muy loca o bien más cuerda que casi todos para conjugar el ser weeaboo (es decir: una persona que, sin ser japonesa, se interesa hasta la obsesión por la cultura de ese país, al grado de usar términos japoneses al hablar en su propio idioma) y el compromiso con el rescate crítico de las culturas prehispánicas.

Esta conjugación tomó forma cuando Moreno —¿o Paaru Pinku? ¿dónde empieza una y termina la otra?— estudiaba en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (hoy llamada Facultad de Artes y Diseño). En esos años, le interesaban los textiles oaxaqueños en tanto que encarnación material de conocimientos y memorias. En el tejido —es decir: en el texto— yace sabiduría. A la par que tejía, Moreno pintaba objetos icónicos de la cultura pop japonesa: cámaras Polaroid rosas parecidas a la cámara metafórica con la que ahora intento retratarla, por ejemplo, o esos gatos que traen buena fortuna conocidos como Maneki Neko. Por esos años estaba de moda entre los estudiantes de la ENAP la poesía digital, el net.art (quien quiera un ejemplo de este contexto puede asomarse a la cuenta de Instagram de Moreno: @paaru_pinku) y la estética del glitch (es decir: de la interrupción que asociamos, por ejemplo, con los errores en la simulación de la Matrix o con la tendencia de las videollamadas a “trabarse” y dejar a nuestro interlocutor congelado en la pantalla).1 La originalidad de Moreno surgió, precisamente, de la síntesis con la que remendó los patrones del tejido ancestral con imágenes digitales.

Con el tiempo, estas exploraciones formales llevaron a Moreno al plástico y a los colores fosforescentes que el auge de este material llevó a la moda. Su fascinación con el arte del telar dio paso a un interés por las prendas plásticas que le abrió la puerta a otro campo de significados: la moda oriental antes del auge de Shein, la ahora omnipresente marca de ropa china, tan barata como infame por su tendencia a disolverse a la primera lavada. Y es que el plástico, para Moreno como para la cultura contemporánea desde que su invención en 1906 inundó el mundo con objetos antes inconcebibles, el plástico es el material de la posibilidad infinita, de la imaginación sin límites en términos de color, textura y forma.

Del mismo modo, Moreno se vale de este material para lanzar preguntas que de otra suerte serían difíciles de pensar. Por ejemplo: ¿qué hubiera sido del mundo sin el Occidente? ¿Cómo serían las formas culturales si nunca hubiera tenido lugar la sincronización global del modo de producción capitalista? ¿Cómo sería la moda o los dioses si las formas de vida y las religiones de Europa no hubieran conquistado el mundo? Moreno parte de estas interrogantes para desarrollar su producción de idearios niponmesoamericanos. Valiéndose de una impresora 3D que alimenta con filamentos de maíz en lugar de con hebras de plástico, Moreno trae al mundo objetos imposibles: hace del penacho de Moctezuma un trique producido en serie para ser comercializado en una tienda de curiosidades y chunches al estilo Miniso, o audífonos y chanclas adornados con grecas y glifos que hacen pensar, a un tiempo, en fábricas asiáticas y en las estelas de los mayas del clásico. En estos objetos, la artista desfasa el valor de uso y el valor simbólico para comentar sobre la historia. Y quizás, también, sobre el arte contemporáneo. Al fin y al cabo, ¿cómo explicar el valor de cambio de un producto con tan poco valor de uso como una obra de arte?

Paaru Pinku, el personaje de Moreno, aparece posando dentro de esas narraciones imaginarias, luciendo kimonos rosas o amarillos en donde los motivos japoneses se ven reemplazados por iconografías prehispánicas. El choque de estos dos campos de significado produce una sensación de extrañeza que saca al espectador del tiempo presente. La yuxtaposición de prendas fosforescentes y máscaras de jade, o la aparición de las primeras dentro de una cabeza de Quetzalcóatl, nos sugiere que hemos entrado a un espacio-tiempo diferente, una realidad en la que acontecimientos históricos ocurrieron de otra manera que en la que por lo general habitamos. De no haber sucedido el colonialismo europeo, ¿existiría hoy un mestizaje entre las deidades japonesas y las mayas o nahuas?

Paaru Pinku, o quizás Moreno, entiende la práctica artística como un juego: adoptar un código de reglas distinto al que rige la vida normal e imaginarlo todo dentro de ese marco. Se trata de una lógica que podemos reconocer en contextos radicalmente distintos entre sí: así funciona el anime y el cosplay, pero también la religión, la moda y el mundo del arte. Su obra se ocupa de la moda porque se trata de un campo de significados que se toma a sí mismo terriblemente en serio: las pasarelas son espacios solemnes de delirios iconográficos. Moreno, o quizás Paaru Pinku, quiere jugar con la moda porque es una industria que negocia con el valor de uso (no es casual que el ejemplo con el que Marx ilustra la diferencia entre este tipo de valor y el valor de cambio sea, de todas las posibilidades, el hecho que uno no suele intercambiar un abrigo por otro abrigo), el elitismo desbocado de las marcas de lujo, el ritual de las ceremonias oficiadas por las modelos y la imaginación sin límites de las diseñadoras.

En el corazón de los juegos de Moreno late una agenda feminista a la que podríamos caracterziar como fantasmagórica. Uno de los motivos que aparece de manera recurrente en su obra es la serpiente: otro vaso comunicante niponmesoamericano. En el folclor japonés, el Rokurokubi es un espectro cuyo cuello por las noches se estira hasta tomar forma de serpiente; en la mitología nahua, la Coatlicue, viste una falda tejida de serpientes. Para Moreno, la serpiente en ambas culturas representa una figura de sanación-mediante-la-estética: encuentra un símil entre la muda de piel de estos reptiles y la promesa de novedad de la moda; o más bien la promesa de renovación, de inventar una manera de ser, de expresar quiénes somos más allá de los estereotipos. En una serie de performances, en los que pone en escena a varias diosas guerreras tomadas de las mitologías nipona y mesoamericana, Moreno imagina que, de no ser por la intervención occidental, las religiones de Japón y América estarían hoy en día centradas en figuras femeninas, como lo fueron en la antigüedad, antes de que el Estado mexicano fuera incluso concebible.

Pero, a todo esto, ¿qué se deja ver en esta polaroid de estas tres jóvenes artistas-sin-estudio? Así como la producción de arte contemporáneo ya no está en la torre de marfil, tampoco podemos hablar, hoy en día, de las grandes corrientes estéticas que definieron al arte moderno, con sus manifiestos, agrupaciones, escisiones y programas estético-políticos. Más bien, lo que vemos son series de singularidades, de modos de hacer. Nadie tiene estudio, en efecto, pero sería igual de válido afirmar que nadie, a estas alturas, pertenece a una “escuela”.

En el curso de mis no-visitas a los estudios que estas artistas no tienen, me preguntaba sobre la pertinencia de incluir a una pintora paisajista que rechaza las etiquetas de “pintora” y “paisajista”, un especulador financiero cuya obra consiste en venderles humo a otros especuladores financieros y una diseñadora-de-moda-ex-historiadora en un texto que pretendía ilustrar, aunque fuera de manera parcial, algunos debates y tendencias del arte contemporáneo. Pero, para mi gran alivio, después de pasar un rato con cada una de estas artistas, he concluido que mi instinto curatorial no andaba tan errado como por momentos llegué a temer. Y es que, hoy en día, crear arte consiste en inventarse una forma de hacer, sin los límites, pero también sin los atajos de las tradiciones de antaño. El punto en común, en otras palabras, es la carencia de un punto en común: el principio o la constante del arte contemporáneo, si es posible hablar de tal cosa, es el antiaxioma de la anarquía.

Cada obra de estas artistas-sin-estudio es un nudo o un tejido en una negociación entre prácticas y fenómenos locales, deseos y preocupaciones universales, fijaciones concretas y un pensamiento abstracto en el que una reflexión sobre lo material busca devenir crítica. En ellas, de maneras muy distintas, podemos discernir una obsesión por irrumpir la continuidad de la historia: un intento por inventar, entre los flujos del capital y el asedio de la política, una forma diferente de imaginar.

La polaroid que he intentado presentar aquí muestra que el espíritu del arte contemporáneo en el México actual escapa a la especificidad de los medios, al estilo y sus formatos. Así, quizá haya llegado la hora de que dejemos de hablar de El Arte —en singular y con mayúsculas totalizadoras y por tanto totalitarias— y en su lugar comencemos a hablar de las artistas a partir de su quehacer particular y de sus economías improbables. “Lo contemporáneo” es el nombre de una crisis en las categorías con las que entendemos las épocas, pues no es un estilo o una simple enunciación de lo actual, sino un despliegue de conceptos y afectos constituidos de forma material. Nuestras tres artistas —y muchas otras más— muestran que siempre existen más rutas que la nuestra; que entender la poética de una artista no nos exige descifrar el arte como una totalidad imaginada, sino como un instante capturado en una polaroid que flota en un mar de imágenes.

M. S. Yániz

Crítico y curador de arte

1 Véase: Russell, L,. Glitch feminism: A manifesto, Verso Books, Londres, 2020.