Los dos informes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ), Fue el Estado, 1965-1990 y Verdades innegables. Por un México sin impunidad plantean cuestiones éticas, políticas, jurídicas e historiográficas que deberán ser materia de análisis para las víctimas (tanto incluidas como excluidas del informe), los especialistas en la materia y los encargados de diseñar las políticas de derechos humanos en México. Este ensayo se refiere a algunas de las cuestiones que considero más apremiantes.

El decreto para crear la comisión dejaba asentado su carácter presidencial, dependiente del financiamiento del Estado y del trabajo en equipo de diferentes organismos públicos: no se trataba de una comisión de la verdad en estricto sentido —como las de países en América Latina que tuvieron conflictos armados internos—. El presidente Andrés Manuel López Obrador le apostó a una comisión oficial para investigar sólo los años de la Guerra Sucia, de 1965 a 1990. Tal estrategia debió parecerle la más segura e inofensiva, ya que la mayoría de los represores de aquellos años han muerto o son demasiado seniles para ser enviados a la cárcel, por la ley que otorga prisión domiciliaria a las personas mayores de 70 años.

El proceso de selección de los cinco comisionados honorarios estuvo en manos de los colectivos de familiares de desaparecidos y exguerrilleros del periodo de la Guerra Sucia, aunque esto nunca se transparentó. (No se hicieron públicos los puntajes de los postulantes). La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración presumió que se trataba de una comisión formada por las víctimas para las víctimas. Resultaba evidente que el mandato de la CoVEHJ era atender las demandas de esas víctimas en específico, en torno a las cosas que ellas han pugnado por saber desde hace décadas: el destino de los detenidos-desaparecidos, los nombres de los miembros de las corporaciones policiacas y militares responsables de crímenes atroces, y las fuentes de financiamiento de la contrainsurgencia. No obstante, el decreto de la comisión era muy amplio y en ninguna parte propuso el estudio específico de la Guerra Sucia. Así, cualquier tema relacionado con violaciones graves a los derechos humanos entre 1965 y 1990 parecía bienvenido.

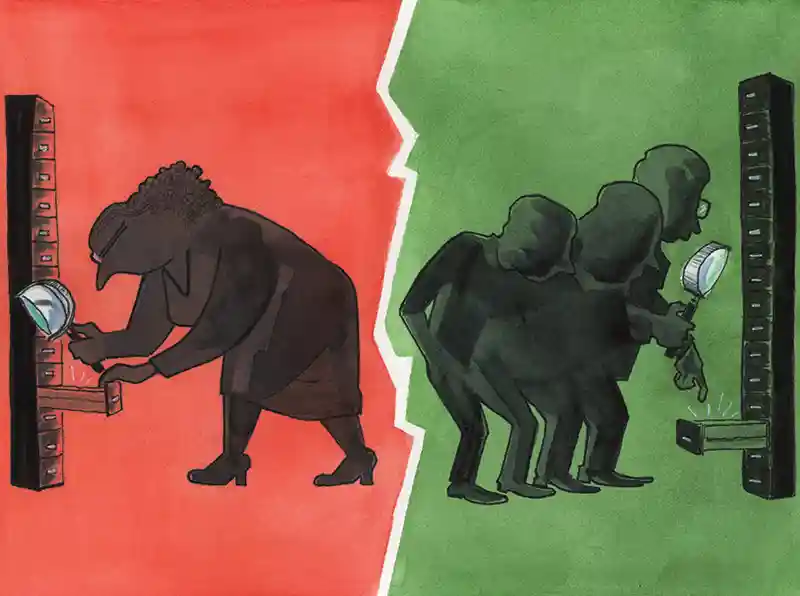

La ambigüedad deliberada del decreto dio lugar a divisiones y malentendidos. Una parte de los colectivos de víctimas de la Guerra Sucia tomó distancia de la iniciativa cuando ésta empezó a abarcar otros universos de víctimas. Sin embargo, el resto siguió colaborando con el MEH. Las razones por las que el MEH se dividió en dos facciones irreconciliables no han sido aclaradas. La facción con Eugenia Allier a la cabeza optó por concentrarse en la Guerra Sucia. El resultado fue el informe Verdades innegables, el cual paga una deuda política con las víctimas que respaldaron a la comisionada. En la página de agradecimientos, muchas de ellas aparecen como “especialistas”, puesto que colaboraron con la investigación.

Al borrar las distinciones entre víctima y especialista, no sólo se le miente a la sociedad mexicana que desconoce este hecho, sino que se exhibe un sectarismo reminiscente que caracterizó a la izquierda en la década de los setenta, como si los investigadores se hubieran mimetizado con su objeto de estudio. El discurso de Verdades innegables se legitima en las víctimas en abstracto, usándolas como escudos humanos que conjuran toda crítica. Pues, ¿cómo podría alguien criticar un trabajo elaborado y respaldado por las víctimas sin ser acusado de maligno y reaccionario? Es una estrategia lamentable, que no sirve ni a las víctimas en su conjunto ni a la encomienda del MEH-CoVEHJ. Por algo los organismos internacionales de derechos humanos siempre recomiendan que las víctimas no asuman cargos en mecanismos investigativos donde tengan el papel de juez y parte.

De los dos informes se desprenden problemas historiográficos complejos. Uno de los principales, y que determinó el énfasis de cada facción en los temas a investigar, es la categoría de víctima. ¿Quiénes son las víctimas de la violencia estatal? Los informes delinearon a sus propios conjuntos de víctimas, pero de ellos se pueden sacar otras deducciones. Las víctimas del conflicto armado interno, conocido como Guerra Sucia, son específicas. En los lugares donde la presencia guerrillera abarcó amplias regiones, como la sierra del Sur en Guerrero y el Cuadrilátero de Oro (Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango), las víctimas fueron comunidades enteras. En el contexto urbano, donde las organizaciones armadas se dispersaban entre la población, el terror fue quirúrgico, dirigido contra las redes familiares y sociales de los guerrilleros. El catálogo de atrocidades del que unos y otros fueron objeto ha sido documentado por múltiples informes oficiales e investigaciones académicas, a los que Verdades innegables no añade nada revelador. Otra categoría de víctimas a las que podría considerárseles como parte de la Guerra Sucia (que sí están incluidas en Fue el Estado) son los productores y traficantes de marihuana y amapola. Las campañas antinarcóticos se convirtieron en una extensión de la contrainsurgencia porque, casualmente, en las mismas regiones productoras de droga surgieron movimientos guerrilleros.

Las víctimas de la violencia estatal ordinaria fueron todos los mexicanos que vivieron la erosión del consenso social en torno al PRI, que se manifiestó con mayor profundidad en los sexenios de Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo y De la Madrid. Los ciudadanos en su conjunto fueron víctimas de una guerra psicológica sistemática. Se les mintió, manipuló e infundió miedo para garantizar su obediencia civil. Además, el aparato de seguridad pública se convirtió de manera paulatina en una maquinaria de extorsión ciudadana. Los órganos encargados de la impartición de justicia eran completamente disfuncionales y no había protección alguna contra los abusos de la autoridad.

Lo que se deriva del informe Fue el Estado es que entre estos dos tipos de víctimas hubo una zona gris donde sectores de disidentes políticos, sociales y sexuales fueron tratados con técnicas contrainsurgentes, pese a que de forma oficial no había una guerra declarada contra ellos. A diferencia de lo que ocurrió en el combate contra las organizaciones políticas-militares y en las masacres de Tlatelolco y San Cosme, donde hubo una clara planeación y diseño institucional, las víctimas de la zona gris fueron circunstanciales. Los agentes del Estado reflejaron mecánicamente sus prejuicios de clase, género y etnia contra ellas. Las sometieron a tortura, ejecución masiva y desaparición forzada no porque fueran una gran amenaza, ni para obtener su rendición o información para identificar a otros enemigos, sino porque podían hacerlo. Es un ejemplo de lo que Hannah Arendt denominó la banalidad del mal. La contribución más importante de Fue el Estado es evidenciar que hubo diferentes sectores de la población mexicana víctimas de una violencia que les conculcó todos sus derechos porque los policías y militares normalizaron el terror.

Un problema de ambos informes es que meten a todas las víctimas de la violencia estatal en un mismo saco, con lo cual diluyen la especificidad del conflicto armado interno. Verdades innegables borra también las múltiples caras del régimen priista, por las que a los académicos nos cuesta tanto clasificarlo como dictadura, dictablanda, o simple autoritarismo con consenso social. Todo queda reducido a un régimen de terror institucionalizado. Verdades innegables transmite la imagen de un país consumido por la violencia y la falta de opciones políticas, contrario a la visión tradicional que prevalecía sobre la Guerra Sucia como un conflicto focalizado y con un número de víctimas relativamente bajo, comparado con otros países. Al parecer este informe toma como eje rector la interpretación del periodo que Camilo Vicente Ovalle ofrece en su libro Tiempo suspendido (Bonilla Artigas, 2019), en el que la contrainsurgencia se confunde con cualquier tipo de violencia ejercida contra los movimientos sociales. El problema es que, a diferencia de lo ocurrido en países como Argentina y Chile, esta visión no reconoce que en México las prácticas de exterminio se ejercieron en particular contra la guerrilla, y en concreto contra dos grupos armados específicos: el Partido de los Pobres y la Liga Comunista 23 de Septiembre.

La idea de la violencia generalizada no se sustenta en términos cuantitativos, pues el informe no ofrece cifras de víctimas distintas a las estimaciones que hemos hecho los especialistas desde hace décadas. Por lo general no pasan de un universo de diez a quince mil víctimas en conjunto. (Un estimado que siempre me ha parecido bajísimo, aunque no hay suficientes elementos para refutarlo). Quizás una de las principales debilidades de ambos informes es su desatención a los aspectos cuantitativos. Si algo debió hacerse de forma metódica fue un censo de víctimas, al menos de desaparición forzada. No hubo tal, sólo se cruzaron las bases de datos existentes, arrojando la cifra de 1103 desaparecidos. También debió hacerse una proyección estadística para obtener nuevas estimaciones. Se culpó al Ejército por no haber revelado la verdad sobre sus crímenes; sin embargo, y al parecer, ni el MEH ni la CoVEHJ siguieron líneas de investigación que los llevaran a determinar el número y el paradero de los desaparecidos, aun sin la cooperación militar.

Los informes excluyen a otras víctimas bajo el supuesto de que no fueron víctimas del Estado. Sin embargo, cuando hay un estado de sitio de facto, como lo hubo en esos años, todos son víctimas del Estado en potencia, porque hay una suspensión del Estado de derecho y no se sigue el debido proceso. Verdades innegables no destina una sola línea para hablar de aquellos casos donde las organizaciones políticas-militares ajusticiaron y desaparecieron a sus disidentes internos. Pienso en casos emblemáticos de ajusticiados desaparecidos como Jesús Manuel Gámez Rascón y José Francisco Rivera Carbajal. El gobierno usó perversamente el tema de los ajusticiamientos internos para deslindarse de sus propias desapariciones forzadas. Sin embargo, el mismo gobierno no movió un dedo para investigar dichas ejecuciones para dar certeza a los familiares sobre el paradero de sus seres queridos. Gámez y Rivera fueron víctimas tanto de la guerrilla como de la negligencia estatal.

Otro caso que el MEH declinó investigar es el de los civiles muertos a manos de la guerrilla. Estos civiles también fueron víctimas de la ausencia del debido proceso. Por ejemplo, uno de los casos más destacados por el MEH fue el de la guerrillera Alicia de los Ríos. El informe de Allier elude mencionar que ella ejecutó de un disparo en la cabeza a Margarita Wurtz en el operativo del secuestro de su hija Lorena Keller en 1977. En lugar de someter a Alicia a un proceso legal, el gobierno optó por torturarla y desaparecerla. Esto no representó ninguna medida de justicia: fue una vendetta de Estado. Sólo si se observa la violencia de la guerrilla, ínfima en comparación con la de su contrincante, pero magnificada por razones propagandísticas, se puede entender por qué la sociedad mexicana fue indiferente a la contrainsurgencia. El gobierno logró convencer a la población de que los guerrilleros se merecían lo que les pasaba por alterar la paz social.

El MEH jamás se propuso investigar a las víctimas de la guerrilla porque desde el principio estableció la centralidad de los familiares de desaparecidos y exguerrilleros. Uno de sus argumentos es que quería evitar que se cayera en la “teoría de los dos demonios”. Cierto, la Guerra Sucia fue ante todo un conflicto asimétrico donde se usó todo el peso del Estado para aplastar insurgencias populares que se organizaron legítimamente para contrarrestar la violencia estatal. Sin embargo, Verdades innegables soslaya las acciones beligerantes de la guerrilla en aras de construir una nueva historia de bronce, unilateral y maniquea.

En los dos informes del MEH, los comisionados hablaron de hallazgos novedosos e incluso uno de ellos aseveró que inauguraban un nuevo capítulo en la comprensión del tema. Al hacerlo, revelaron su desconocimiento previo respecto a la historiografía y al abanico de interpretaciones que hay sobre el periodo. Ambos informes incorporaron decenas de casos de violaciones a los derechos humanos sin llegar a conclusiones esclarecedoras. Lo más valioso que ofrecen son las fuentes consultadas, pues sin duda los dos equipos compilaron información de utilidad para futuras investigaciones.

Verdades innegables salta caóticamente de lo general a lo particular, repitiendo contenidos de informes previos (CNDH, FEMOSPP, Comisión de la Verdad de Guerrero, etcétera) aderezados con un material testimonial abundante. Así, se consumó la paradoja: en lugar de que los investigadores informaran de algo nuevo a las víctimas, se sirvieron una vez más de sus testimonios, como las instancias anteriores. Ante eso, cabe preguntarse, ¿para qué elaborar un informe sobre temas ya trabajados y divulgados por diferentes medios? ¿Era necesario sintetizar la historia del periodo? ¿Los comisionados no pudieron concentrarse sólo en lo que nadie sabía? ¿No pudieron fijarse metas más modestas para ofrecer resultados contundentes, en lugar de investigar una miríada de temas? Si lograron identificar a más de 2000 represores, ¿por qué no buscaron que hablaran quienes siguen vivos o sus excolaboradores?

Verdades innegables ofrece su propia cronología sobre el periodo, la cual entraña problemas de precisión. Por ejemplo, un capítulo refiere la gestación del autoritarismo y la violencia de Estado de 1938 a 1965, pasando por alto el gran corte de época que fue el inicio de la Guerra Fría. En otro capítulo se habla de la radicalización del autoritarismo y el escalamiento de la contrainsurgencia entre 1973 y 1985. No obstante, la mayoría de las organizaciones políticas-militares fueron desmembradas en el sexenio de Echeverría y después sólo hubo operativos por parte de grupos específicos como la Brigada Blanca para cazar a los pocos guerrilleros que quedaban en activo. Además, en el sexenio de López Portillo el énfasis mayor estuvo en las operaciones antidrogas como Cóndor.

Verdades innegables describe hallazgos muy específicos, como el plan de operaciones “Rosa de los vientos” de la Brigada Blanca, una lista de presuntos desaparecidos tirados al mar y la ubicación de la tumba del guerrillero Pablo Alvarado, los cuales parecen disonantes respecto a la magnitud de la investigación. Además, tanto “Rosa de los vientos” como la lista de los vuelos de la muerte ya se habían citado en investigaciones previas, por lo que no son un hallazgo exclusivo del MEH. Las recomendaciones finales del informe, que debieron elaborarse con el cuidado máximo, también son una mezcla abigarrada de asuntos generales y específicos.

Ninguno de los dos informes aparece en un formato amigable para el ciudadano promedio: tan sólo el tamaño enciclopédico de cada volumen desalentaría su lectura. Además, ambos fueron escritos con prisas, sin una corrección de estilo de fondo o un esfuerzo de síntesis para hacerlos más digeribles. Si se trataba de informar a la sociedad mexicana sobre un tema tan oscuro y delicado, la misión no podría ser más fallida. Quizá por eso, más allá de los círculos académicos especializados, de grupos de víctimas y del interés efímero de algunos periodistas, ninguno de los dos informes se convirtió en objeto de debate en la esfera pública.

López Obrador pudo mencionar alguno de los informes en sus conferencias “mañaneras”, pero ignoró el tema, faltando al compromiso que hizo con las víctimas de la Guerra Sucia. Al igual que sus antecesores, la llamada 4T dejó a las víctimas sin verdad, sin justicia y sin reparación del daño. No es un asunto menor. México es quizá el país que ha tenido más iniciativas fallidas para ajustar cuentas con su pasado. Y ese pasado le sigue cobrando la factura a la sociedad mexicana todos los días, sobre todo en lo relativo a la violencia del crimen organizado coludido con agentes estatales y al fallido sistema de impartición de justicia.

Adela Cedillo

Profesora investigadora en la Universidad de Houston. Se especializa en temas de la Guerra Fría mexicana, como la Guerra Sucia, las campañas antinarcóticos de las décadas de los setenta y ochenta, las organizaciones armadas clandestinas y los derechos humanos.